バーミーズはシルクのような肌触りの毛を持つとても美しい猫です。別名「ドッグ・キャット」とも呼ばれていて、犬のように従順な性格をしています。今回は日本ではまだまだ馴染みの浅いバーミーズの歴史や性格、特徴について紹介します。

目次

バーミーズの基礎知識

Photo by haguhugさん Thanks!

バーミーズの歴史

1930年頃、アメリカ人医師のジョセフはウォン・マウと名付けた1匹の猫を友人から譲り受けて飼っていました。ウォン・マウはくるみのような色のポイントカラーの毛と、短い鼻、真ん丸な目という特徴を持っていました。シャム猫よりもしっかりとした骨を持っていたものの、その容姿はシャム猫にとても似ていたので多くのブリーダーが「ウォン・マウは少し毛の色が濃いシャム猫なのでは?」と考えました。

しかしジョセフはそれを否定し、1932年にウォン・マウとシールポイントの毛を持つシャム猫と掛け合わせました。すると、子どもの毛色はシャム猫のようにポイントカラーを持つパターンと、ウォン・マウのようにくるみ色の毛のポイントカラー持つパターンの2パターンに分かれました。

ウォン・マウの子どもたちが成長すると、ジョセフはウォン・マウとウォン・マウのようなくるみ色のポイントカラーを持つ猫を掛け合わせました。すると、子どもの毛色はシャム猫のようなポイントカラーの子、ウォン・マウのようなくるみ色のポイントカラーの子(後のトンキニーズ)、全身がくるみ色の子の3パターンに分かれました。

全身がくるみ色の子はブリーダーたちにより、新たな猫種「バーミーズ」として確立されました。1960年頃にはアメリカンバーミーズやヨーロピアンバーミーズといったさまざまな種類のバーミーズが誕生するほどに人気の猫種の一つとなりました。

バーミーズの性格

バーミーズは非常に優しくて、飼い主さんの膝に座ることが大好きな甘えん坊の性格をしています。寛容な性格をしているので、家の中に小さな子どもがいたら一緒に遊んでくれます。バーミーズの特徴

バーミーズはスリムに見えますが、筋肉質で骨太なので見た目とは裏腹にかなりがっちりとした体つきをしています。美しいゴールドの目やサテン生地のような肌触りの毛もバーミーズの魅力です。声は優しく、甘い声で飼い主さんにたくさん話しかけてくれます。そんな時は、返事をしてあげるとバーミーズも喜びます。

アメリカンバーミーズとヨーロピアンバーミーズの違いってなに?

アメリカンバーミーズは丸い頭と幅広で短い鼻を持っていて体つきは筋肉質なのに対して、ヨーロピアンバーミーズはシャープな頭と丸みを持った鼻を持っています。また、アメリカンバーミーズよりもがっちりとした体つきをしています。バーミーズの平均寿命や体重

バーミーズの平均寿命は12歳〜14歳といわれており、一般的な猫の平均寿命が15歳前後なので少し短めです。バーミーズの平均体重はメスが3kg〜4.5kg、オスが4kg〜6kgです。

バーミーズの毛色

バーミーズの毛色はシンガプーラのようなセーブルからロシアンブルーのようなブルーまでさまざまです。バーミーズがかかりやすい病気

バーミーズが先天的な理由によりかかりやすい病気は特にありません。しかし猫は腎臓病になりやすい体質を持っています。煮干しや海苔などのミネラルやマグネシウムが豊富な食材はあげることは控えましょう。

猫は病気を隠す習性があり、飼い主が気付いた時には手遅れだったというケースが少なくありません。定期健診は怠らないようにしてください。

肥大型心筋症

猫の心筋症とは、心臓の筋肉に異常が起こることによって心臓が正常に機能しなくなってしまう病気です。詳しくは、以下の関連記事を御覧ください。泌尿器疾患

おしっこの病気が猫に一番多い病気です。多飲多尿でないか、尿の回数は少なくなっていないかなど、こまめにチェックしてあげてください。バーミーズの迎え方

バーミーズの迎え方はさまざまです。猫を迎える際にぜひ参考にしてみてください。保護猫から迎える

保護され、里親を探している猫は雑種だけでなく、血統書のある猫も多くいます。PETOKOTO代表・大久保の愛犬コルクも、もともと足が内股という理由でペットショップの競り市で捨てられていた元保護犬でした。

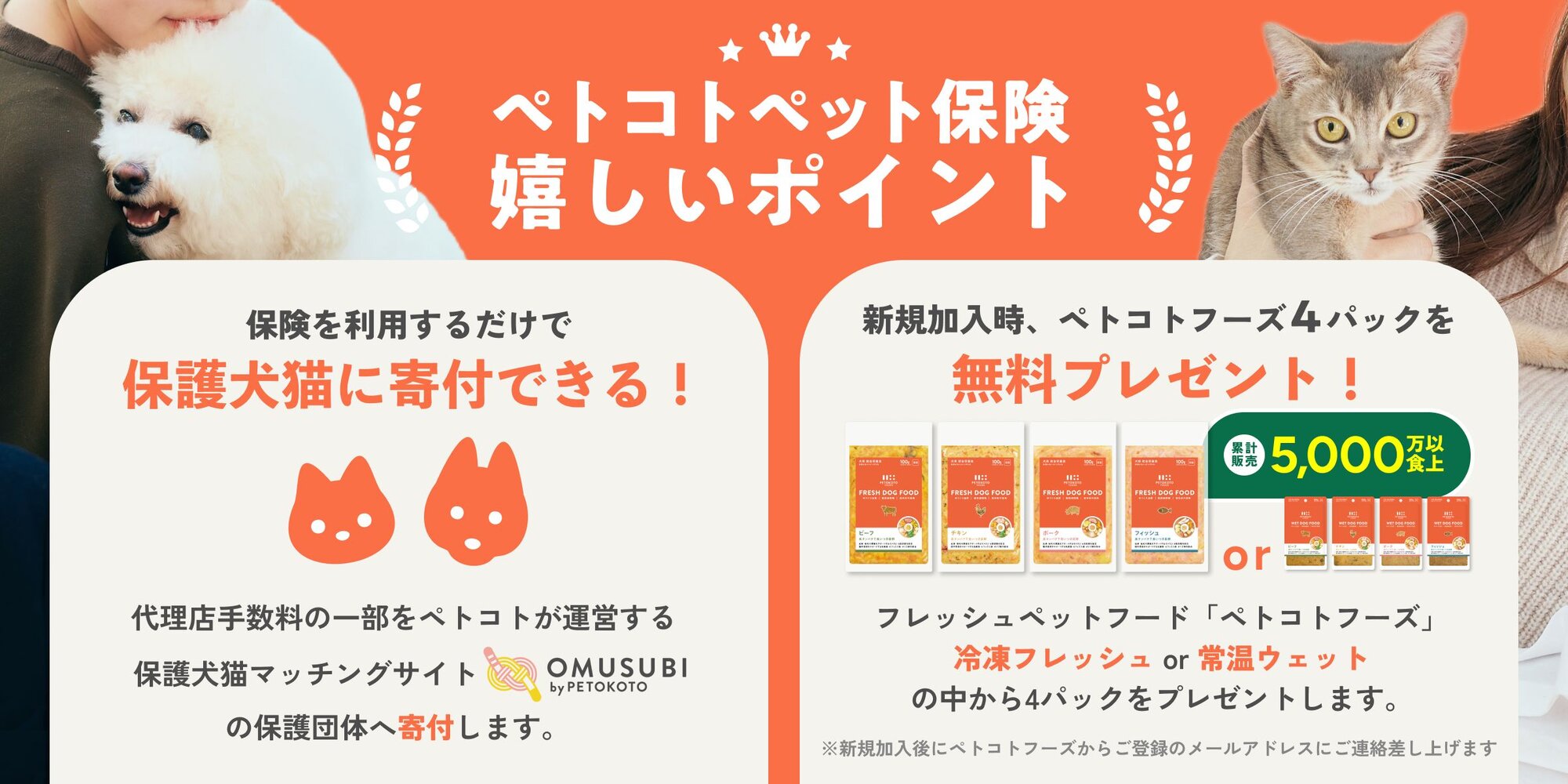

ペトコトの姉妹サイトである保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)」も、ぜひ覗いてみてください。

ブリーダーから迎える

血統など気にするのであれば信頼できるブリーダーから迎えるという方法もあります。実際にブリーダーの元へ見学に行くことで、育った環境を実際に知ることができます。また、育てる上でのアドバイスを聞くこともできます。ペットショップから迎える

ペットショップでは血統書付きのバーミーズを見つけることができます。バーミーズを迎える前に理解を!

バーミーズは1匹でいるよりも仲間と暮らすことを好む性格をしています。そのため、家に誰も居ないときは寂しい思いをします。バーミーズを家に迎える際は、できる限り一緒に遊んであげる努力をしたり2匹飼いをしてあげたりすることで、猫が快適に過ごせるようにしてあげましょう。

- 参照:TICA

飼い主の“もしも”に備えて。ペットの未来を考える選択肢

飼い主に万が一のことがあったとき、大切な家族である愛犬・愛猫の暮らしはどうなるのか——。

「みらいの約束」は、そうした不安に向き合いたい方に向けたサービスのひとつです。

「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか」。そんな想いを持つ飼い主にとって、ペットのこれからを考えるきっかけのひとつになるはず。サービスの内容や詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。