日本猫(和猫)にはどんな毛色・模様(柄)の猫がいるかご存じですか?代表的な毛色である「三毛猫」や「キジトラ」「サバトラ」だけではなく、日本猫にはさまざまな猫たちがいます。今回は、日本猫の毛色や模様の種類や性格、歴史などを紹介します。

目次

日本猫の基礎知識

日本猫という言葉は「奈良時代に輸入された日本古来の猫」と「外来の猫との混血種を含む、日本に生息している全ての猫」の二つの意味を持っています。日本猫は絶滅寸前?

1950年代ごろから「ペルシャ猫」「シャム猫」などの洋猫の人気が沸騰し、異種交配が盛んに行われました。その結果、前者の「鎖国していた時代から受け継がれてきた日本古来の猫」にあたる日本猫は、現在絶滅の危機に瀕しています。

日本猫の英語表記

日本猫は英語で「Japanese Cat」と表記します。日本猫の寿命

雑種の子は、生き残ってきた子の血を引き継いでいるため、純血種に比べると遺伝疾患や病気が少ないといわれています。室内飼育をして健康な毎日を送れるようにすれば、日本猫の平均寿命である15年、もしくはそれ以上、長生きしてくれるでしょう。

日本猫の歴史・ルーツ

日本に猫が生息するようになったのは奈良時代からだといわれています。中国から仏教が伝わった際に「ネズミ捕り」として猫も一緒に連れて来られたのです。平安時代に入ると、猫はペットとして飼育されるようになりました。平安時代〜江戸時代の初期ごろまでに描かれた屏風や巻物には、猫が家の中で紐につないで飼育されている様子が描かれています。

江戸時代中期に入ると、猫を室内飼いしたことでネズミの数が激増したために「猫を放し飼いにすること」と指示が出たり、生類憐み令に関連して「犬猫の放し飼い令」が出たりしたことがきっかけとなり、猫は放し飼いをされるようになりました。

日本猫の性格

日本猫の性格はさまざまです。個体差はありますが、短毛の日本猫は気が強く、長毛の日本猫は大人しい性格をしている子が多い傾向にあります。

日本猫の尻尾の形は地域で異なる?

元中京大学の野澤謙教授が日本の野良猫4万5000匹を調査したところ、日本猫の尻尾の形や長さは地域によって特色があるようです。尻尾の折れている猫が多い地域

- 山口県や広島県などの本州の南西部

- 東京や千葉などの関東地域

長い尻尾の猫が多い地域

- 岩手県や青森県などの東北地域

- 京都や滋賀、福井などの関西地域

地域によって日本猫の尻尾の特徴が変わる理由について、詳しいことはまだ分かっていません。

関西に尻尾の長い猫が多い理由については、都である京都に中国からたくさんの尻尾の長い猫が連れてこられたからだという推測がされています。

日本猫の毛色や模様

日本猫の代表的な毛色や模様を紹介します。ホワイト

ブラック

ブルー(グレー)

レッド

ブラック&ホワイト

レッド&ホワイト

ブルー&ホワイト

縞模様&ホワイト

ブラック&ホワイト

レッド&ホワイト

縞模様&ホワイト

キャリコ

バンキャリコ(トビ三毛)

キャリコタビー(縞三毛)

サバトラ

キジトラ

アカトラ

サビ

日本猫の迎え方

日本猫とは総称のため、血統は存在しません。そのため、日本猫を入手するには、保護猫の里親になるのが一般的です。保護猫から迎える

保護され、里親を探している猫は雑種だけでなく、血統書のある猫も多くいます。PETOKOTO代表・大久保の愛犬コルクも、もともと足が内股という理由でペットショップの競り市で捨てられていた元保護犬でした。

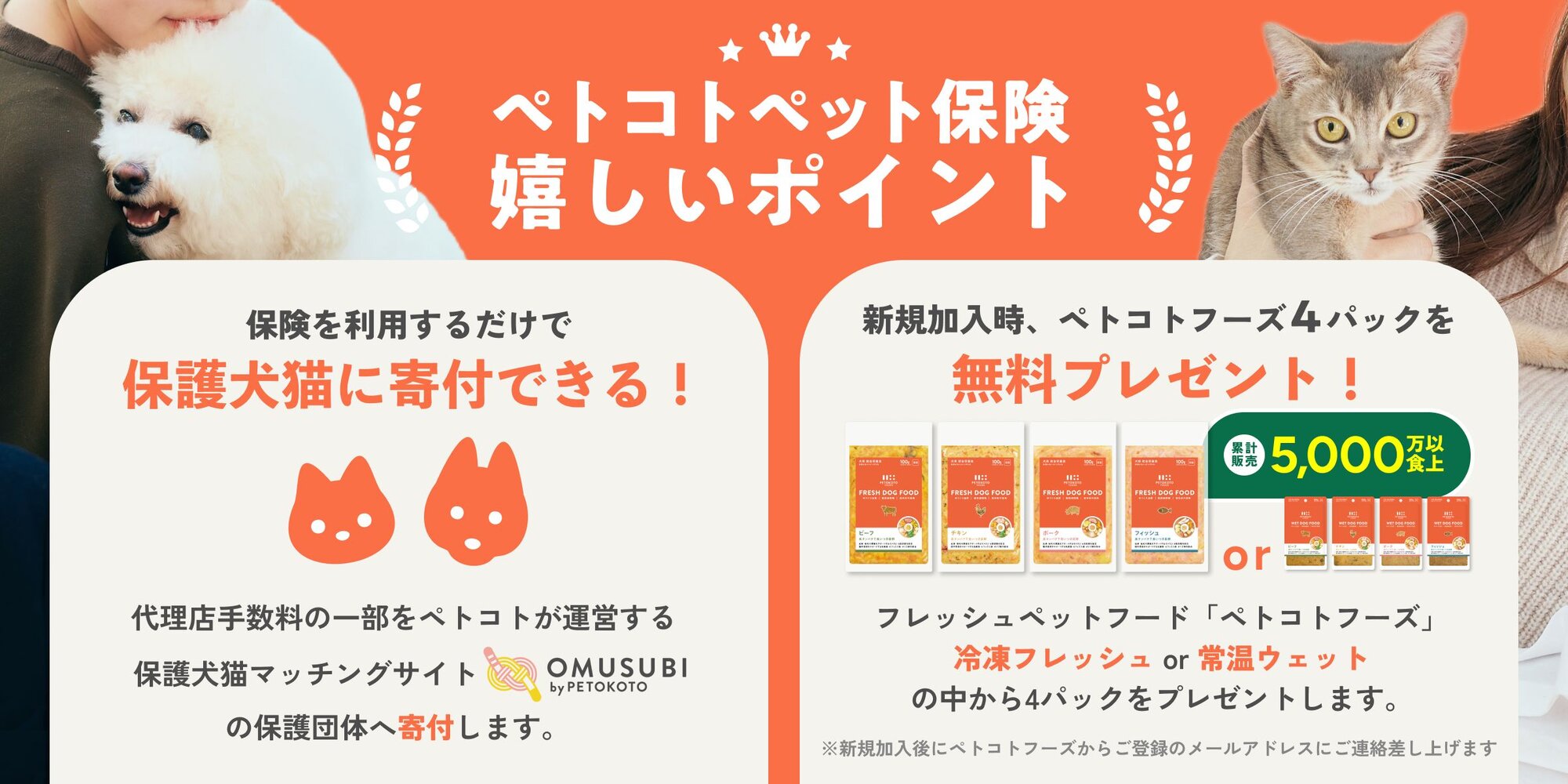

ペトコトの姉妹サイトである保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)」も、ぜひ覗いてみてください。

バリエーション豊富な日本猫は可愛い!

日本猫は毛色や模様の種類が豊富で見ていて飽きることはないでしょう。保護猫にも多くの日本猫がいるので、ぜひ保護猫を迎えることを検討してみてください。

飼い主の“もしも”に備えて。ペットの未来を考える選択肢

飼い主に万が一のことがあったとき、大切な家族である愛犬・愛猫の暮らしはどうなるのか——。

「みらいの約束」は、そうした不安に向き合いたい方に向けたサービスのひとつです。

「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか」。そんな想いを持つ飼い主にとって、ペットのこれからを考えるきっかけのひとつになるはず。サービスの内容や詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。