歯周病は犬に非常に多く発生し、放置すると口臭や腫れ、出血を引き起こして抜歯が必要になります。重度の歯周病では歯周病菌が血液に侵入して心臓病などの病気を引き起こして死に至る恐れもあります。今回は犬の歯周病について、飼い主さんのチェックポイントや治療費、ケアや予防法などを獣医師の佐藤が解説します。

犬の歯周病とは

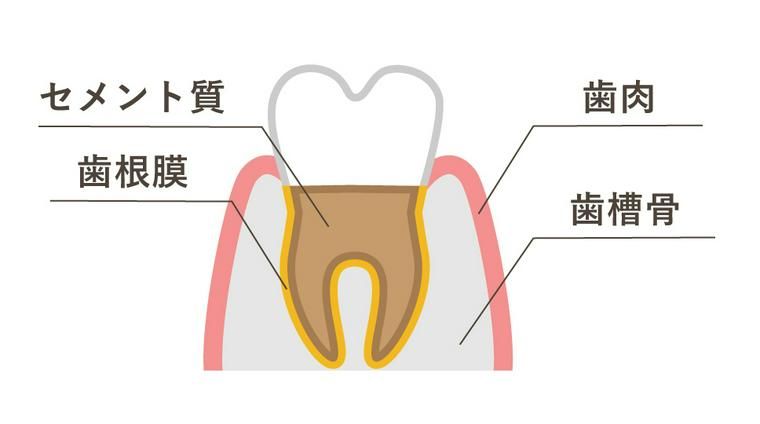

歯周病は歯と歯ぐき(歯肉)の間に入った歯周病菌によって歯ぐきが炎症を起こす病気です。悪化すると歯を支える骨(歯槽骨:しそうこつ)が溶けてしまいます。溶けてしまった骨は元に戻りませんので、手遅れになる前に治療しなければいけません。

人の場合は口の病気と言えばまず「虫歯」ですが、犬の場合は虫歯になりにくい構造をしているため「歯周病」のほうがメジャーな病気です。犬が歯周病になると自然に歯が抜けたり、顎の骨が折れたりします。

歯周病菌が血管に入って全身に広がると腎不全や心不全につながる場合もあります。特に持病として心臓病などを患っているシニア犬(老犬)は悪化する要因になります。

※参照:「A review of the frequency and impact of periodontal disease in dogs」(Journal of Small Animal Practice)、「Relation between periodontal disease and systemic diseases in dogs」(Research in Veterinary Science)

歯肉炎と歯周炎

歯周病は「歯肉炎」と「歯周炎」にわけられ、初期は歯肉炎、次いで歯周炎となり、状態によって「軽度」「中度」「重度」の3段階にわけられます。歯周炎が重度になると膿が溜まる「歯槽膿漏」(しそうのうろう)となり、歯を残すのは困難になります。| 1. 歯肉炎 | 歯垢や歯石が溜まり始め、歯ぐきが赤く腫れる。硬いものを食べたり、歯磨きをしたりしたときに出血する。 |

|---|---|

| 2. 軽度の歯周炎 | 歯肉炎が進み、歯ぐきの腫れが大きくなる。硬いものを食べたり、歯磨きをしたりしたときに出血し、口臭が出始める。 |

| 3. 中度の歯周炎 | 歯ぐきに膿が溜まり、ぶよぶよしてくる。歯がぐらつき、出血や口臭が強くなる。 |

| 4. 重度の歯周炎(歯槽膿漏) | 歯ぐきから膿が出てくる。歯根は歯石で覆われ、歯を支えることが難しくなり自然に歯が抜ける。 |

歯周病の原因

歯周病の原因は、「歯周病菌」です。歯周病菌は「歯垢」(プラーク)で増えるため、歯垢を取り除かなければ菌がどんどん繁殖してしまいます。歯周病になりやすい犬の特徴

歯周病はどんな犬でもなる可能性がありますが、「小型犬」と「シニア犬(老犬)」はなりやすい傾向があります。歯の大きさは大型犬と小型犬で体の大きさほど違いがありませんので小型犬のほうが歯と歯の間隔が狭くなり、歯周病になりやすくなります。また、「フレンチブルドッグ」や「パグ」などの短頭種は上あごが短く犬歯の後ろが密着して生えている場合があります。こちらも歯と歯の間隔が狭くなり、歯周病になりやすくなります。

犬の歯周病の症状(チェックポイント)

歯周病はだんだんと進行していきますので、早期発見・早期治療が大切です。飼い主さんがご自宅でどんな症状に気をつければいいのか。チェックポイントを紹介します。

1. 口臭

歯周病で最もわかりやすい症状が口臭です。犬の口が臭いときに考えられる原因は、ほとんどが歯周病です。早めの対処が必要になりますので、動物病院で診てもらいましょう。2. 歯ぐきの腫れ

歯ぐきが炎症を起こすと赤くなり、腫れが大きくなって膿が溜まるとぶよぶよして膿が出てきます。膿が出るほど進行してしまうと治療が難しくなりますので、日頃のチェックが重要です。3. 歯の変色

歯石がつくと歯が根元から黄色や茶色に変色したように見えます。歯石自体は歯周病の原因になりませんが、歯周病菌の巣になることで炎症が悪化します。歯石は歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)にもできますので、表面の歯石を取っただけでは十分な治療にはなりません。4. 歯ぐきの出血

歯ぐきの腫れが悪化すると出血するようになります。歯磨きをしたときに少し出血する程度であればまだ軽度ですが、何もしていないのに出血したり、血に膿が混じっている場合はかなり進行している状態です。血の量が多かったり血が止まりにくい場合は、腫瘍や血液の病気の可能性もあります。5. 歯がぐらつく、抜ける

歯は歯ぐき(歯肉)の内側にある歯槽骨という骨によって支えられています。さらに歯根膜という繊維が歯の根っこを覆うセメント質と歯槽骨をがっちり結びつけているため、簡単に抜けることはありません。

しかし、歯周病が進行すると歯槽骨が溶けて歯ぐきが後退し、歯の根元がどんどん露出していきます。歯石は歯と歯ぐきの間で大きくなり、すき間を広げていきます。支えるものがなくなった歯は、最終的に抜けてしまいます。歯がぐらつくというのは、歯槽骨が溶け始めていることを意味します。

ここまでが歯周病の際に出やすい症状で、飼い主さんに日頃からチェックしてもらいたいポイントです。これ以外に、原因が歯周病の可能性が高い症状が2つあります。

6. 顔(頬)が腫れている

歯周病が進行すると出てくる膿は、歯周病菌やそれを排除するために戦った免疫細胞の死骸です。膿が局所的に溜まったものを膿瘍(のうよう)と言って歯ぐきが大きく腫れた状態になります。細菌感染が広範囲に渡ると化膿性炎症となり、顔が腫れてしまいます。溜まった膿が皮膚を破って出てくる「眼窩下膿瘍」(がんかかのうよう)は、皮膚病と診断されることが少なくありません。抗生物質を使っても一時的な対処にしかなりませんので、歯周病の治療をしなければ治りません。

顔の腫れは歯周病が進行することで起こる可能性がありますが、顔が腫れたから必ず歯周病ということではありません。腫瘍や外傷、アレルギーなどの可能性もありますので、できるだけ早く動物病院で診てもらう必要があります。

7. 鼻水が黄色い

上の歯で歯周病が進行すると口と鼻を隔てていた歯槽骨が溶け、「口腔鼻腔ろう」という口と鼻がつながった状態になってしいます。歯周病菌やそれに伴う炎症が鼻側にも広がると膿が混じった黄色い鼻水や鼻血、くしゃみ、目やにが出るようになります。鼻水やくしゃみは呼吸器の病気が疑われがちですが、実は歯周病が原因だったということが少なくありません。ただ、腫瘍や副鼻腔炎などが原因で出ている可能性もあります。いずれにしても、できるだけ早く動物病院で診てもらう必要があります。

その他の症状やチェックポイント

普段と違う仕草をしていないかをチェックすることで歯周病に気づけるかもしれません。例えば、ある時から「食べるのが遅くなった」「食べ方が変」「ごはんを食べない」といった食事の際の変化は口の痛みが原因の可能性があります。口を気にして痛そうにしたり、顔を触られるのを嫌がったり、痛くて鳴いたりする場合もあります。こういった変化に気づくためにも、飼い主さんは普段から愛犬の行動をよく観察して、体を触って異変がないか確かめるようにしてあげてください。

犬の歯周病の治療

歯肉が少し赤くなっている程度の軽度な歯肉炎であれば、正しい歯磨きをすれば改善する場合があります。歯周炎に進行した場合は、麻酔をかけて処置を行います。

歯石除去(歯石取り)

歯石を除去する場合は「歯周ポケットの深さを確認」「レントゲンで進行度を診断」「歯面や歯周ポケット内の歯垢や歯石を除去」「再付着を防ぐために歯の表面を研磨」といった検査や処置を行います。無麻酔でそれらの処置を行うことは難しく、表面の汚れしか取れません。研磨を行わなければ歯石が付きやすくなってしまいますし、歯の裏側も含めてしっかり検査しなければ歯周病の進行を見逃してしまいます。

実際、無麻酔で9.3~18.2%だった歯周病の発見率が麻酔下では44~100%に上昇するという報告もあります。麻酔下でしっかり検査と処置を行うことが大切なのです。

※参照:「A review of the frequency and impact of periodontal disease in dogs」(Journal of Small Animal Practice)

抜歯

歯周病が進行している場合は抜歯を行います。飼い主さんとしては「歯を抜くなんてかわいそう」と思うかもしれませんが、歯の根元まで広がった歯石を歯磨きや歯石取りで取り切ることはできませんので、抜かなければ歯周病は確実に進行します。犬は人と違って食べ物を丸飲みしますので、歯が無くて困ることはありません。ダメになった歯を無理に残せば犬はずっと痛い思いをしますし、歯周病菌の出す毒素によってさまざまな病気の原因になってしまいます。

歯周病の治療・手術費用

治療費用は病院ごと、進行度によって変わりますが、目安として診察で500〜3000円、検査で5000〜2万円、CT検査を行う場合はさらに2万円ほど、全身麻酔で1〜2万円ほどかかるのが一般的でしょう。抜歯費用は1本500〜2000円ほどで、犬の歯は全部で42本あります。点滴は5000〜2万円ほどで、歯周病を治す薬はありませんが、口臭や歯ぐきの腫れを抑えるため抗生物質を出す場合は2000〜1万円ほどが一般的です。

歯石取りやスケーリングという項目でまとめて提示する病院も多く、その場合は2〜5万円が一般的だと思います。

犬の歯周病のケア・予防法

歯周病の予防は、一にも二にも歯磨きです。よくウェットフードを食べている犬は歯周病になりやすいと言われますが、エビデンスはありません。それよりも歯磨きをしているかしていないかで明らかな差が出ます。

どうしても歯磨きができない犬の場合、指サックタイプや歯磨きシートも一定の効果がありますので何もやらないよりはいいでしょう。デンタルケアのフードやおやつも、商品によりますが多少の効果は期待できます。

犬の歯垢が歯石に変わるスピードは人よりも早く、2〜3日と言われています。歯磨きは少なくとも1日1回はやるようにしてください。最初から歯磨きができる子はまれです。以下の関連記事も参考にして、時間をかけてできるようにしていきましょう。

まとめ

歯周病は歯の周りの組織が破壊される病気

顎骨の骨折や心臓病などの原因にもなる

進行して歯根膿瘍になってしまうと抜歯が唯一の根本治療

子犬の頃から歯磨きの習慣付けを

歯周病は不可逆的な病気で、歯の周辺組織が破壊されてしまうと元に戻ることはありません。歯石取りも一時的な対症療法にしかなりませんので、日頃から歯磨きを欠かさないようにして、早期発見・早期治療を心がけてください。