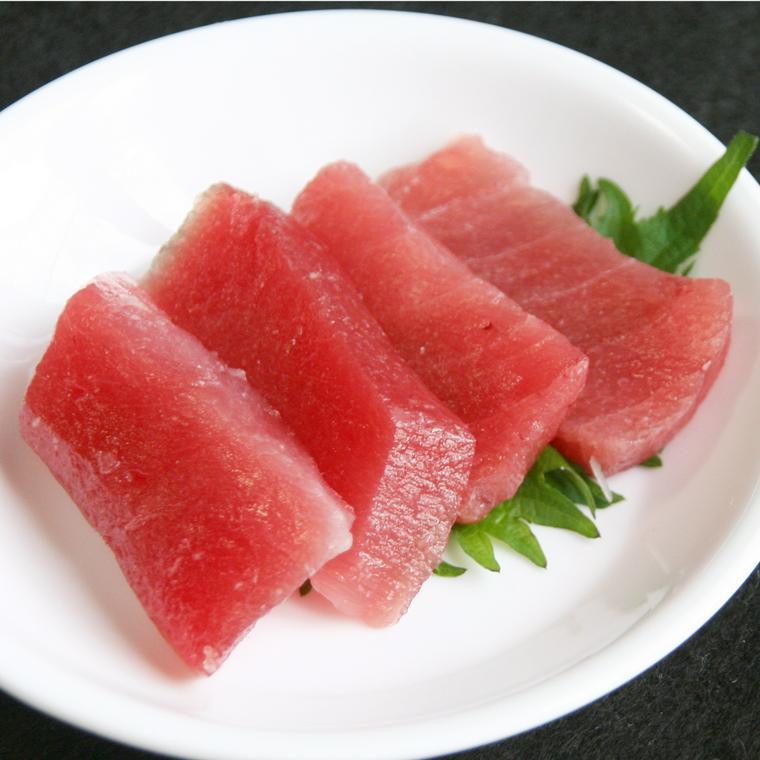

マグロは犬が食べても大丈夫な魚です。DHAやEPAなどオメガ3脂肪酸を含み健康的な食材ですが、刺身など生で与えず、焼くか茹でるかして与えるといいでしょう。大型の魚には水銀が含まれるため、毎日のように与えることはお勧めしません。今回は量や調理方法など与え方やアレルギーや骨など与える際の注意点について解説します。

犬が食べても大丈夫なマグロの栄養素

マグロは犬が食べても大丈夫な魚で、マグロを原材料に使ったドッグフードも数多く販売されています。マグロの赤身はタンパク質が豊富で脂質が少なく、DHAやEPAなどオメガ3脂肪酸、筋肉を増やすのに重要なアミノ酸であるBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)を豊富に含みます。

マグロには種類があり、最も高級とされるのがクロマグロで「本マグロ」とも呼ばれます。スーパーや回転寿司など手頃な価格で売られているのがビンナガマグロで、「ビンチョウマグロ」とも呼ばれます。ツナ缶など缶詰には「キハダマグロ」や「メバチマグロ」が使われます。

| クロマグロ | ビンナガマグロ | 缶詰(水煮・フレーク) | |

|---|---|---|---|

| エネルギー | 115kcal | 111kcal | 70kcal |

| タンパク質 | 26.4g | 26.0g | 16.0g |

| 脂質 | 1.4g | 0.7g | 0.7g |

| ナトリウム | 49mg | 38mg | 210mg |

| カリウム | 380mg | 440mg | 230mg |

| リン | 270mg | 310mg | 160mg |

| EPA | 27mg | 43mg | 20mg |

| DHA | 120mg | 140mg | 120mg |

| バリン | 1400mg | 1400mg | 800mg |

| ロイシン | 2000mg | 2000mg | 1200mg |

| イソロイシン | 1200mg | 1200mg | 700mg |

※各100g当たり、参照:「食品成分データベース」(文部科学省)

| カリウム | 過剰な塩分を排出してナトリウムとのバランスを保ち、血圧を安定させる効果があります。腎臓が弱っている場合は過剰になり心臓にダメージを与えてしまう可能性があるため摂取量に注意が必要です。 |

|---|---|

| リン | 骨や歯の形成、エネルギー代謝に重要な役割を果たしています。腎臓病の犬ではリンの排出が正常に行われず腎臓病を悪化させてしまうため、リンの制限が必要です。 |

| EPA | EPAは抗炎症作用があり、アレルギー性皮膚炎やアトピー性皮膚炎、腹膜炎、大腸炎、歯周病などを緩和する効果があります(※1)。抗がん作用も期待され(※2)、腎不全など腎臓病の軽減につながると考えられています。 |

| DHA | DHAは中枢神経を保護する働きがあり、脳卒中や認知症の予防・改善効果が期待できます。子犬の成長に不可欠で、神経や脳膜、聴覚の正常な発達、知能を高めしつけやドッグトレーニングの能力向上にもつながります。 |

| BCAA | バリン、ロイシン、イソロイシンという3つのアミノ酸の総称で、筋肉のエネルギー源になることから運動に欠かせないアミノ酸とされています。BCAAを効果的に摂ることで筋肉量の維持や疲労回復に有効です。 |

※参照1:『小動物の臨床栄養学』、※参照2 「がんとEPA」(日本静脈経腸栄養学会)

犬にマグロを与える際の注意点

- 生のマグロに注意

- ツナ缶は塩分フリーのものを

- アレルギーに注意

- ヒスタミン食中毒の危険性

- 与え過ぎに注意

01【犬にマグロを与える際の注意点】生はNG

刺身などの生のマグロにはチアミン(ビタミンB1)を分解する酵素「チアミナーゼ」が含まれます。チアミナーゼを含む食材としてはイカが有名ですが、摂ることでチアミンが不足し、「チアミン欠乏症」になってしまいます。私たち人間では「脚気(かっけ)」とも呼ばれています。刺身など生のマグロを食べたからといって急に問題になることはありませんが、毎日のように与えていればチアミン欠乏症となります。チアミナーゼは加熱することで不活性化します。マグロは生で与えず、焼くか茹でるなどして加熱したものを与えるようにしてください。

※参考文献:「禁忌食(その 4 )――魚介類(チアミナーゼ)」(ペット栄養学会誌)

02【犬にマグロを与える際の注意点】味付けはNG

市販されているツナの缶詰は塩分が含まれている場合があります。塩分の摂り過ぎは腎臓に負担をかけるため、与える場合は塩分フリーで添加物も含まれていないツナ缶にしましょう。03【犬にマグロを与える際の注意点】アレルギー

食物アレルギーには、生まれつきの体質による先天性アレルギーと、長い期間同じ食材を食べることで発症する後天性アレルギーがあります。初めて食べる食材を与える際は少量からスタートさせてあげましょう。アレルギーには以下の症状になる可能性が挙げられます。

- 下痢

- 嘔吐

- 皮膚の痒み

- 元気がない

- 目の充血

上記のような症状があれば、すぐにかかりつけの獣医師に相談しましょう。一方で、アレルギーテストで陽性が出たから食べられないと思う飼い主さんも多いですが、それは間違いです。症状が出ていなければ食べさせても問題ありませんので、特定の食材を食べさせてアレルギー反応が出るか確認してみてください。

04【犬にマグロを与える際の注意点】ヒスタミン

ヒスタミン食中毒は「ヒスタミン」という物質を含有している魚を摂取することによって発症する中毒です。マグロに含まれる「ヒスチジン」という物質がヒスタミン産生菌によって「ヒスタミン」になります。菌は常温で放置することによって増殖するため、ヒスタミンが生成される量も多くなって中毒を起こす確率が高くなります。ヒスタミンは熱にとても強いため一度ヒスタミンが生成されてしまうと熱処理によって分解することはできません。新鮮な魚を購入し、常温で放置しないようにしましょう。ヒスタミン食中毒になると摂取後2〜3時間で以下のような症状が出る可能性があります。

- 下痢

- 嘔吐

- 舌や顔の腫れ

- 蕁麻疹

- めまい

参照:「ヒスタミン食中毒について」(厚生労働省)、「魚を食べたら、じんましんが・・・ ~ヒスタミンによる食中毒~」(東京都福祉保健局)

05【犬にマグロを与える際の注意点】与え過ぎ

与え過ぎると黄色脂肪症(イエローファット)や水銀の過剰摂取による中枢神経障害を起こす可能性があります。黄色脂肪症とは、主に青魚(マグロ、カツオ、ぶり、サンマ等)に含まれる不飽和脂肪酸を過剰に摂取することで発症する病気です。不飽和脂肪酸は少量なら、コレステロールを下げて血液をさらさらにしますが、与えすぎると脂肪を酸化させ、以下の症状を発現させます。

- 毛のツヤがなくなる

- お腹の下の方に、脂肪の固いしこりができる

- 突っ立ったような、ぎこちない歩き方をする

- お腹を触られることを極度に嫌う

前提として、犬は総合栄養食のごはんを食べていれば、それ以外は与える必要はありません。与え過ぎは肥満の原因になりますし、タンパク質のため、過剰摂取は腎臓病のリスクもあります。

おやつとして与える場合は、1日の最適カロリー量の10%以内にしてください。毎日の最適カロリー量はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単に計算することができます。

愛犬のカロリー計算をする

まとめ

加熱してから与えるのがオススメ

骨やアレルギーに注意

与え過ぎは黄色脂肪症や中枢神経障害の原因に

ツナ缶を与える際は塩分フリーのものを

参考文献

- American Kennel Club「Can Dogs Eat Tuna?」

- 『小動物栄養学』(ファームプレス)

専門家相談のインスタライブ開催中!

ペトコトのInstagramアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」やトリマーやトレーナーへの相談会を定期開催しています。愛犬について気になることがある方は、ぜひご参加ください。

アカウントをフォローする