犬の飼い主さんの中には、愛犬のドッグフード選びでアレルギーの心配をされる方が多いと思います。「症状が出る前にアレルギー検査を」と考える方もいると思いますが、検査は使い方次第でメリットにもデメリットにもなります。今回は獣医栄養学専門医のニック獣医師監修のもとアレルギー検査でわかることや、正しい使い方について解説します。

犬はアレルギー検査を受けたほうが良いの?

結論から先に言うと、アレルギー症状が出ていない健康な子がアレルギー検査をすることにはあまり意味がありません。逆にデメリットのほうが大きくなってしまう可能性があります。

例えば、牛肉を使ったごはんを食べている子がアレルギー検査を受けて、牛肉アレルギーに陽性反応が出た場合、飼い主さんとしてはどうでしょうか? 「牛肉を避けたほうがいいのかな」と思うはずです。

実際、何か症状が出たことも獣医師から止められたこともないのに、「うちの子は◯◯アレルギーだから」と決めつけて陽性が出た食材を避けてしまう飼い主さんもいます。愛犬の食事の選択肢を狭めてしまうことになりますので、アレルギー検査はやる意味を理解して受けるようにしましょう。

犬のアレルギーとは

そもそもアレルギーとは、免疫機能が過剰に働くことを意味します。みなさんの中にも、毎年、花粉症で悩んでいる方が多いと思います。実は僕も、ちょっと前にダニのアレルギーを発症して全身真っ赤になるという酷い思いをしました。

アレルギー反応が起こると皮膚疾患や下痢・嘔吐などが生じます。まれですが、狂犬病ワクチン接種後にアナフィラキシーが起こって死に至ることもあります。アレルギーを起こす物質は「アレルゲン」と呼ばれ、大きく「環境アレルゲン」「食物アレルゲン」の二つにわけられます。

環境アレルゲン

ハウスダスト、花粉(スギ、ヒノキ、ヨモギ、ブタクサなど)、ダニ、ゴキブリ、ラテックス(ゴム)、マラセチア(真菌)など。食物アレルゲン

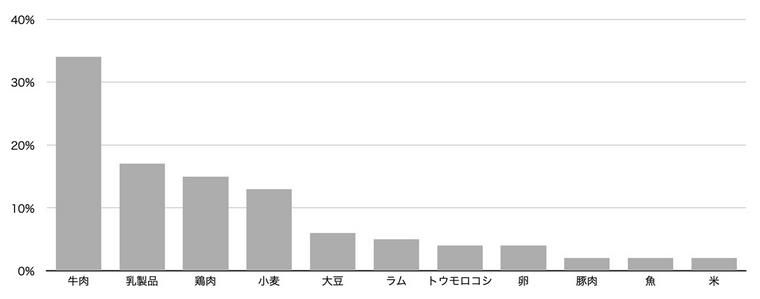

牛肉、豚肉、鶏肉、鹿肉、卵、ミルク、大豆、コーン、小麦、魚、玄米など。ドイツの研究チームによると、犬のアレルゲン食品として最も報告が多いのは牛肉で、乳製品、鶏肉、小麦と続いたそうです。

犬にアレルギー症状が出る理由

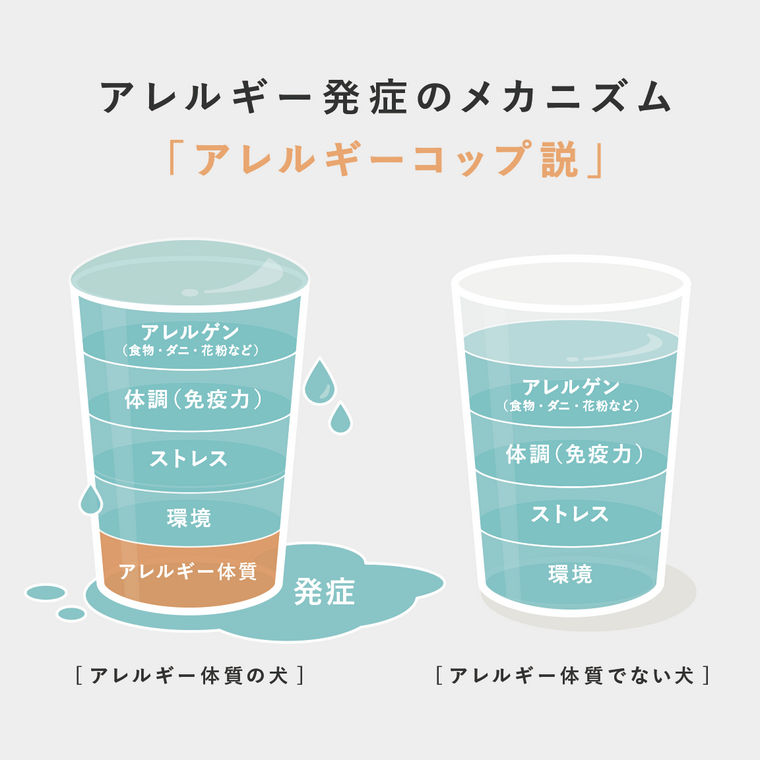

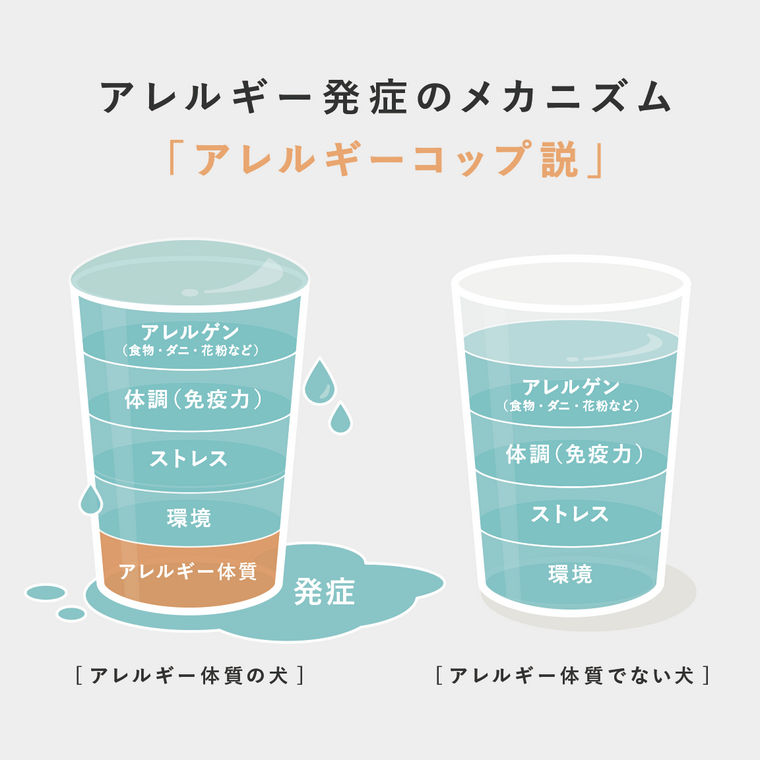

アレルギー症状は何か一つの「アレルゲン」によって発症してると思われがちですが、実は「環境」や「体質」も含めた3つの要素が重なり合った結果として発症します。

環境というのは、大気汚染や化学物質の皮膚への付着や食事からの摂取が挙げられます。居住環境や衛生環境も含まれ、近年私たちのアレルギー症状が増加している原因の一つに、大気汚染など環境悪化が関係していると考えられています。

また、犬もアレルギーを発症しやすい体質の子とそうでない子がいます。遺伝的な場合もありますし、後天的な場合もあります。例えば、人の場合では赤ちゃんの頃に衛生的すぎる環境にいた子は大人になってからアレルギーを発症しやすいことがわかっています。

アレルギーコップ説

アレルギーは何か一つの原因で発症するものではなく、- アレルゲン

- 環境

- 体質

アレルギー発症のメカニズムを説明するのによく用いられるのが「アレルギーコップ説」というものです。体をコップに例え、そこに先ほどの要素が水として注がれていきます。そしてコップから水が溢れたとき、アレルギーが発症するという考え方です。

アレルギーを発症しやすい犬とそうでない犬がいるのは、体質が大きく影響しています。アレルギー体質の子はコップに水が入った状態からスタートし、環境やアレルゲンなどの要素が注がれていきますので、アレルギー体質でない子に比べてコップがいっぱいになりやすいのです。

犬のアレルギー検査とは

アレルゲンは何十種類もありますので、何が愛犬にとってのアレルゲンなのかを知るためには、アレルギー検査をする必要があります。アレルギー検査と一言で言っても、調べる種類や調べ方によって種類があります。

犬のアレルギー検査の種類

アレルギー検査には主に3つの種類があります。- 特異的IgE抗体検査

- 非特異的IgE抗体検査

- リンパ球反応検査

犬のアレルギー検査のやり方・期間

アレルギー検査は採血をして、血液検査によって行われます。専門機関に送られて検査をしますので、結果がわかるのは1〜2週間後です。犬のアレルギー検査の値段・費用

アレルギー検査はの値段や費用は、「検査の種類」や「調べるアレルゲンの種類」、によって変わります。動物病院によっても異なりますが、1〜3万円ほどで行われています。ペット保険は治療の一環で行われる場合に適用されるのが一般的です。特にアレルギー症状が見られない子を検査する場合、保険は適用されません。保険会社によっても条件が異なりますので、事前に確認するようにしましょう。

犬のアレルギー検査のメリット・デメリット

アレルギー検査はアレルギー症状の治療をする際に有効です。メリット・デメリットがありますので、それぞれ説明します。

犬のアレルギー検査のメリット

アレルギー症状が出た場合、問題になるのは「原因が何か」です。いつもと違う食べ物を食べたり散歩中に草むらに入ったりなど、明らかにいつもと違う行動があれば原因は見つけやすくなります。しかし慢性的に出ている症状であれば、何が原因なのか特定するのは難しいでしょう。そこでアレルギー検査を手がかりにすることができます。特に環境アレルゲンの陽性反応は信頼性が高いと考えられています。

犬のアレルギー検査のデメリット

アレルギー検査は手がかりをみつけるためのものです。アレルギー検査で原因を特定することはできません。特に食物アレルゲンの結果は信頼性が低いと考えられており、陽性反応が出も症状が全く出ない場合があります。飼い主さんの中には「アレルギー検査で◯◯が陽性だったから◯◯は食べさせない」という方がいますが、本当に食べていけないのかは、食べさせてみないとわかりません。症状が出ていないのであれば、少しずつ食べさせながら様子を見るようにしてください。

アレルギー検査は、「食べてはいけないものを見つける検査」ではなく、「注意すべき食材の優先順位を決めるための検査」と考えていただくのがいいと思います。

犬のアレルギー症状の治療法・対処法

アレルギー症状の治療法や対処法として、薬を使った治療や、アレルゲンを全てもしくは一部除去する方法、慣れてしまう方法(減感作療法)などがあります。花粉症の方はイメージしやすいかと思います。ここで思い出していただきたいのが、先ほどのアレルギーコップ説です。アレルゲンを除去してしまえば水はこぼれなくなると思いますが、別の水を減らすことでもこぼれなくなることにお気づきでしょうか。

例えば都会に住む花粉症の人が山に遊びに行ったとき、花粉症が酷くなるどころか逆に楽になることがあります。これはアレルゲンとしては増えてしまっても、綺麗な空気や開放感で減った別の水のほうが多かったために起こると考えられます。

ですから、食物アレルギーの場合はすぐ「除去すればいい」と考えず、

- どれくらいまでなら食べても大丈夫なのか

- 環境や体質を改善できないか

犬のアレルギーの原因を特定する方法

動物病院では、「除去食試験」と「食物負荷試験」が行われます。除去食試験では、アレルギー専用の療法食を用いながらアレルギーを発症しないフードを見つけていきます。問題ないフードが見つかれば、今度はアレルゲンの疑いがある食材を加えて、症状が出るかを確認します。それが食物負荷試験です。これにより、「何をどれくらい食べると症状が出るのか」ということがわかり、逆に言うと「どれくらいまでなら食べても大丈夫なのか」ということもわかるようになります。全く食べさせないようにしていたけど、実は少量であれば食べても大丈夫だったということは珍しくありません。

犬のアレルギーが気になる場合のドッグフード選び

ドッグフードを選ぶ際にアレルギーが気になる飼い主さんも多いと思いますが、特に症状が出ていないのであれば気にせず与えて大丈夫です。アレルギー症状が出て食べ物が疑わしい場合は、アレルギー検査や食物負荷試験を受けて原因を特定するのが一つの解決策になります。

まとめ

症状が出ていないのに「◯◯はアレルギーだから」と決めつけてしまうと、愛犬の食事の選択肢を狭めてしまいかねません。本当に食べてはいけないのか、どれくらいまで食べて大丈夫なのか、飼い主さんがしっかり判断して愛犬の食生活をより良いものにしてあげてください。

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

この記事の監修者

ニック・ケイブ(Nick Cave)獣医師

米国獣医栄養学専門医・PETOKOTO FOODS監修

マッセー大学獣医学部小動物内科にて一般診療に従事した後、2000年に獣医学修士号を取得(研究テーマ:犬と猫の食物アレルギーにおける栄養管理)。

2004年にはカリフォルニア大学デービス校で栄養学と免疫学の博士号を取得し、小動物臨床栄養の研修を修了。同年、米国獣医師栄養学会より米国獣医栄養学専門医に認定。

世界的な犬猫の栄養ガイドラインであるAAFCOを策定する WSAVA の設立メンバーであり、2005年より小動物医学および栄養学の准教授としてマッセー大学に復帰。

家族とともに犬2匹・猫・ヤモリと暮らしながら、犬猫の栄養学の専門家として研究・教育に携わっている。