お寿司や蕎麦、お刺身料理に欠かせない食材の一つがわさびです。鼻を抜けるツンとした辛味が素材の味を際立たせてくれます。しかし、犬にわさびを与えてはいけません。少量でも体調を崩す場合があるので、犬にわさびを与えてはいけない理由や舐めたり食べたりした場合の応急処置などを解説します。

犬にわさびを与えてはいけない理由

わさびが好きというワンちゃんもたまにはいるかもしれませんが、刺激的な食材のため、与える必要はありません。

犬にわさびを与えてはいけない理由01:胃腸への負担

わさびには抗菌活性が期待できる芥子油類が含有されています。腸炎ビブリオ、サルモネラ、O-157などの食中毒菌が増殖するのを抑える働きがあります。スーパーでよく販売されているわさびチューブは西洋ワサビ(ワサビダイコン)が使われていることもあります。

犬にとって大きな害を及ぼす成分は含まれていませんが、犬の胃腸に負担をかけてしまうため少量でも与えるべきではありません。犬の胃腸に負担をかけ下痢や嘔吐を引き起こすきっかけになってしまいます。そのため、わさびを与える必要はありません。

犬にわさびを与えてはいけない理由02:甲状腺への負担

アブラナ科に含まれるゴイトロゲン(グルコシノレート)という成分は、ヨウ素の吸収を阻害するといわれています。必要とする甲状腺ホルモンの分泌に影響し、甲状腺に負担をかけるといわれています。

そのため犬も甲状腺に問題がある場合は避ける傾向が強いようです。アブラナ科の食物を大量摂取したことによって犬の甲状腺の機能が低下したという臨床報告は見受けられませんが、元々甲状腺に疾患のある犬は特に注意しましょう。

犬にわさびを与えてはいけない理由03:犬は辛味を感じにくいが、強い刺激を受ける

犬の味覚には辛味を感じる受容体がほとんどありません。そのため、わさびの味を楽しむことはできません。

さらに、嗅覚が敏感な犬にとっては刺激臭も大きな負担になります。口や鼻の粘膜を刺激し、痛みや不快感を与えることもあります。

犬にわさびを与えてはいけない理由04:胃腸への負担や健康被害のリスク

体質によってはアレルギー反応を起こす犬もおり、顔の腫れや皮膚のかゆみなどが現れることも。

少量であっても安心とは言えないため、犬にわさびを与えるのは避けるべきです。

万が一、誤ってわさびを口にしてしまい、体調に異変が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。

わさびの主な成分と栄養素

わさび(本わさび/山わさび)は、日本料理に欠かせない香辛料で、強い辛味や独特の香りが特徴です。その風味のもととなる成分や栄養素は、人にとって健康効果が期待される一方、犬には刺激が強く負担となる場合があります。

アリルイソチオシアネート(AITC)

わさびをすりおろすと酵素の働きによって生成される、辛味と香りの主成分です。抗菌作用や消化促進といった人向けの効果が知られていますが、犬にとっては刺激が強く、体調不良の原因となるおそれがあります。

ビタミンC

抗酸化作用を持つ栄養素で、免疫維持や美容などに役立つとされます。ただし、犬は体内でビタミンCを合成できるため、食事から補う必要は基本的にありません。

食物繊維

わさびには少量の不溶性食物繊維が含まれており、整腸作用があるとされています。とはいえ、刺激物と一緒に摂取することは犬にとってリスクがあるため注意が必要です。

カリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラル

わさびには微量のミネラルも含まれています。これらは体内のバランスを保つうえで重要ですが、わさびから摂る必要はありません。

スルフィニル類(スルフォラファンなど)

抗酸化作用・抗炎症作用があるとされ、特に葉わさびやわさび菜に含まれます。犬への安全性や有効性は明確に確認されていません。

わさびの栄養価(根茎100gあたりの目安)

| 成分 | 含有量 |

|---|---|

| エネルギー | 約89kcal |

| 炭水化物 | 約18g |

| 食物繊維 | 約4g |

| たんぱく質 | 約5g |

| 脂質 | 約0.4g |

| ビタミンC | 約50〜75mg |

| カリウム | 約500mg |

| カルシウム | 約100mg |

犬の食糞防止、しつけにわさびが使われていた?

基本的に犬はわさびの辛味が苦手です。そのため家具など噛まれたくないものにわさびやからしを塗って「噛むと嫌なことがある」と覚えさせる飼い主さんもいるようです。

しかし、慣れてしまうと効果がなかったり、少量でも胃腸の負担になったりしてしまいますので、トレーニングにより解決しましょう。

犬がわさびを舐めた・食べた場合の対処法

.jpg)

わさびを少量舐めただけだと様子を見てあげましょう。嘔吐や下痢が続く場合は、量や種類を正確に伝え、早めに動物病院に連絡して指示を受けてください。

まとめ

犬を飼い始めた頃はしつけに苦労する人も多いかもしれません。そんな時にいろいろな手を試してみたくなりますが、効くものは犬の性質によって異なります。しつけや食糞などの行動に悩んだら、まずはドッグトレーナーや獣医師に相談してみましょう。

本稿は以下の情報を参照して執筆しています。

わさび機能性研究所「わさびの機能性」

愛犬・愛猫のもしもの時に備えていますか?

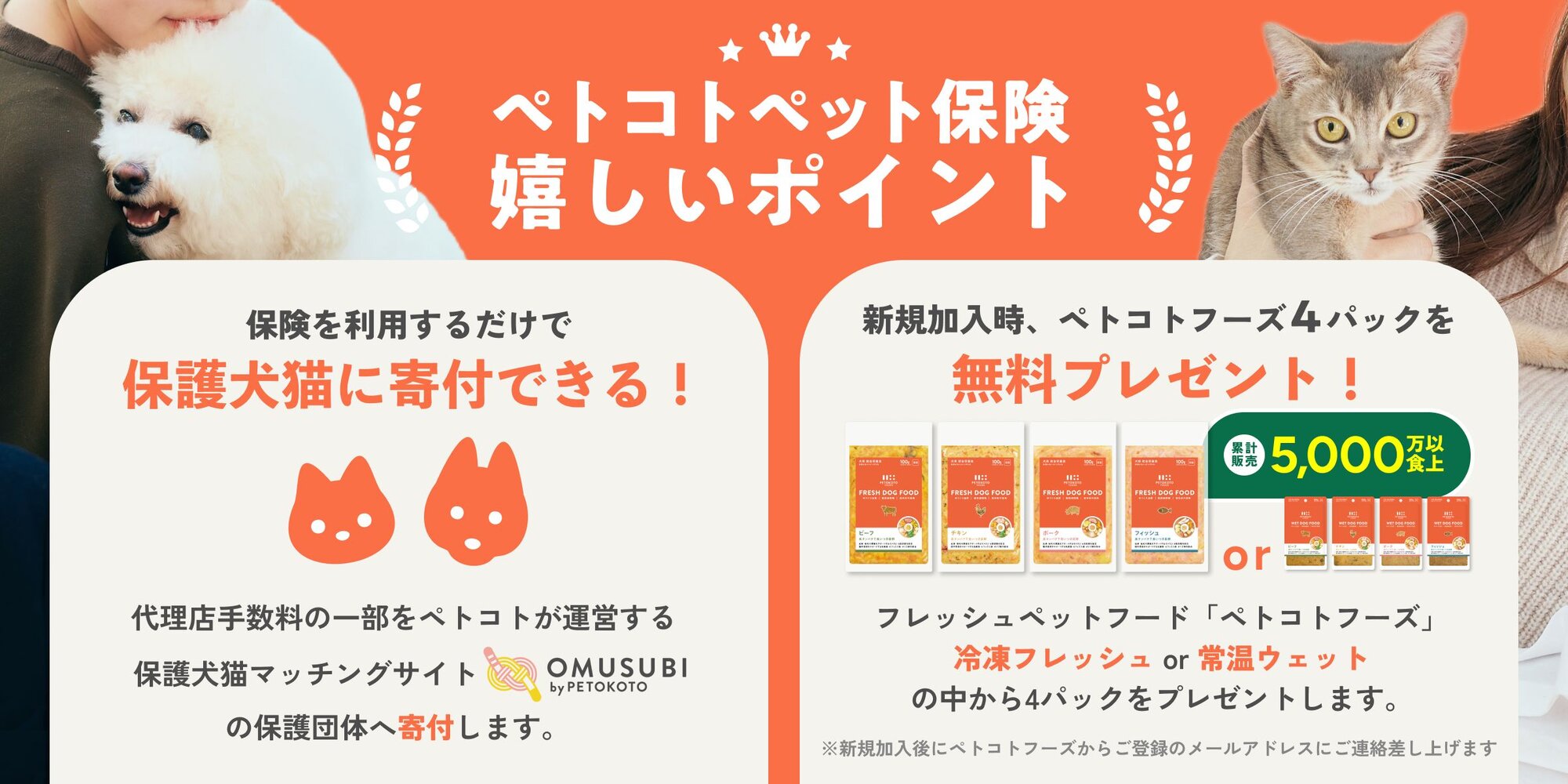

ペットも突然病気やケガをすることがあり、その際には高額な治療費がかかることがあります。そんな時に役立つ保険の一例が、 ペトコト保険です。

ペトコト保険は、 OMUSUBIの運営や登録保護団体への寄付・支援にも活用されており、 保護犬・保護猫の未来を守る取り組みにもつながっています。

大切な家族のために、どんな選択肢があるのか知っておくことも重要です。

まずは、公式サイトで詳細をチェックしてみませんか?

獣医師相談のインスタライブ開催中!

Instagramのペトコトフーズアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」を定期開催しています。愛犬のごはんについて気になることがある方は、ぜひご参加ください。

アカウントをフォローする