BCS(ボディコンディションスコア)は犬の適正体重を計算する際に役立つ5段階、9段階の指標です。見た目や触ってわかる体つきから、犬が痩せ気味か、太り気味か、理想的な体型なのかを判断します。体重管理と併せて行うことで「適正体重」や「適正な食事量」の維持にもつながります。犬のBCSについて、獣医師の佐藤が解説します。

犬のBCS(ボディコンディションスコア)とは

ボディコンディションスコア(Body Condition Score)とは、動物の脂肪の付き具合を「見た目」(視診)や「触った状態」(触診)をもとに判定する方法です。BCSを知ることで、愛犬の体型が「痩せすぎ」「痩せている」「理想的」「太っている(肥満)」「太り過ぎ」のどれに該当するかを知ることができます。

BCSはもともと牛など家畜動物のために作られたものですが、現在では犬や猫などペット用としても広く普及しています。BCSは「5段階評価」のほかに、より細かい差を見る「9段階評価」が用いられる場合もあります。今回は飼い主さんも利用しやすい「5段階評価のBCS」について解説します。

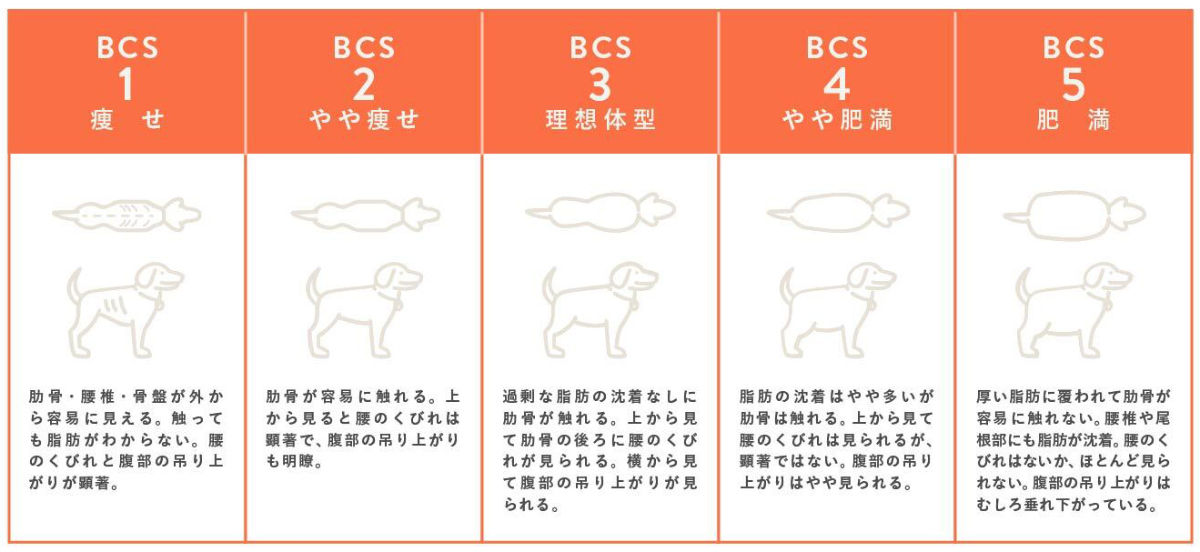

| BCS1 | 痩せ | 助骨、腰椎、骨盤が容易に見え、触っても脂肪がわからない状態。腰のくびれと横から見た際の腹部の吊り上がりが顕著です。背骨がゴツゴツと見える場合もあります。 |

|---|---|---|

| BCS2 | やや痩せ | 助骨が容易に触れます。上から見て腰のくびれが顕著、横から見て腹部の吊り上がりも明瞭な状態です。 |

| BCS3 | 理想体型 | 過剰な脂肪の沈着がなく助骨を触れます。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれが見られ、横から見た際は腹部の釣り上がりも見られます。 |

| BCS4 | やや肥満 | 脂肪の沈着はやや多いものの、肋骨は触れます。上から見て腰のくびれはありますが顕著ではなく、腹部の釣り上がりはやや見られる程度の状態です。 |

| BCS5 | 肥満 | 助骨は厚い脂肪に覆われて容易に触れません。腰椎や尾根部にも脂肪が沈着しています。腰のくびれはないか、ほとんど見られません。横から見て腹部の吊り上がりはないか、むしろ垂れ下がっている状態です。 |

BCSとBMIや体脂肪率との違い

ヒトの場合は脂肪の付き具合を知る方法としてBMI(ボディマス指数)や体脂肪率が知られています。BMI は肥満度を知ることができますが、人間の体を基準にしているため犬に当てはめることはできません。また、犬は犬種ごとに骨格や筋肉の付き方が異なるため「犬のBMI」を作ることもできません。一方、体脂肪率は犬でも有効です。正確には犬種ごとに適正値が異なりますが、目安として30%以下、20%前後が適正とされています。ただし、測定には犬専用の機器が必要となるため、基本的には動物病院での測定となります。

これらの理由から、簡易的に健康状態を知ることができる評価指標として、犬ではBCSが広く利用されています。

犬のBCS(ボディコンディションスコア)のチェック方法

愛犬のBCSの診断で行っていただきたいのは「視診」と「触診」です。

1. 視診:くびれの有無

愛犬を真上から見たときに、ウエストに「くびれ」が見えるか確認してください。はっきりと確認できれば痩せている(BCS1〜2)か理想体型のBCS3に該当します。ずんぐりとしてよく確認できない場合は、肥満体型のBCS4〜5に該当します。2. 視診:お腹の角度

愛犬を横から見たときに、お腹がお尻に向かって斜めに吊り上がっているか確認してください。はっきりと確認できれば痩せている(BCS1〜2)か理想体型のBCS3に該当します。地面と並行になっていたり、逆にお尻から遠ざかるように垂れ下がっている場合は、肥満体型のBCS4〜5に該当します。3. 触診:肋骨を確認できるか

親指を背中側に置いて、胸部を包み込むように触ってください。皮膚の次に脂肪、そして肋骨を感じることができれば理想体型のBCS3に該当します。脂肪の層を感じることなく肋骨を直に感じる(肋骨が目で見てわかる)場合は痩せ体型のBCS1〜2に該当します。逆に脂肪の層で肋骨を触るのが難しい場合は、肥満体型のBCS4〜5に該当します。4. 触診:骨盤、腰椎、背骨を確認できるか

肋骨と同様に骨盤、腰椎、背骨が触れるか、見た目にわかるかを確認してください。ただし、犬は肋骨のときより触られるのを嫌がるかもしれません。関節炎などを患っている場合は痛みがあるかもしれませんので、無理のない範囲で触るようにしてください。以下の動画で実際に診断している様子を紹介していますので、併せてご覧ください。

犬のBCS(ボディコンディションスコア)でわかること

痩せすぎや肥満を知るためだけなら、「BCSでなくても定期的に体重を量るだけでいいのでは?」と思う飼い主さんもいるかもしれません。もちろん体重管理も大切なのですが、BCSがわかると愛犬の「肥満・痩せすぎ」だけでなく「適正体重」や「適正な食事量」もわかるようになります。

1. BCSでわかる「肥満・痩せすぎ」

飼い主さんが「太っていない」とおっしゃるワンちゃんのBCSを見てみると、実際には「やや肥満」の4に該当することが少なくありません。少しふっくらしているほうが可愛く、健康的に見えるからでしょうか。体重は変化を知る上では有効ですが、飼い主さんが認識している「適正体重」が適正でなければ良くない状態を維持し続けてしまうことになります。特に注意が必要なのが「子犬期」と「シニア期の始まり」です。子犬期は成長に合わせて食事量も増やさなければいけませんが、不足してBCS1〜2になっているケースが珍しくありません。7歳前後になると運動量が少しずつ減って「気付いたら太っていた」となりやすい時期です。BCS3が維持できているか、定期的に確認しましょう。

2. BCSでわかる「適正体重」

適正体重は犬ごとに異なり、「1歳のチワワだから◯kg」「3歳の柴犬だから◯kg」といった基準はありません。愛犬の適正体重は、BCS3の理想体型の時の体重です。適正体重は成長とともに変化しますので、定期的にBCSをチェックして「適正体重」を適正にすることが大切です。3. BCSでわかる「適正な食事量」

適正な食事量(1日の最適カロリー量)はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で自動計算してくれますが(※)、BCSを確認することで、より「適正な食事量」を知ることができます。

飼い主さんが「うちの子は食べる量が少ない」と思っていても、BCSが3を維持できているなら問題ありませんし、BCSが4なら実は食べすぎです。逆に「うちの子はよく食べている」と思っていてもBCSが2や1なら実際には足りていないことになります。

ペットショップの店員さんやブリーダーさんにアドバイスされた量、もしくはドッグフードのパッケージに書かれた推奨量を「最初の適正な食事量」とすることは問題ありませんが、必ず1ヶ月単位で体重や体型を測り、必要カロリー量を増減しましょう。私たち人間と同じく太りやすい体質、痩せやすい体質など個体差があるため、毎月与える量を変える必要があることを理解しましょう。

まとめ

参考文献

- 「ボディーコンディションスコアとは①」(LIAJ News No.168)

- 「犬と猫の肥満」(ペット栄養学会誌)

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。