愛猫のために手作りごはんを食べさせてあげたい飼い主さん向けに、おすすめの簡単レシピや注意点を獣医師の佐藤が解説します。手作りごはんのメリット・デメリットを理解して、毎日の健康的な食事で愛猫を長生きさせてあげましょう。

猫の手作りごはんのメリット・デメリット

猫に手作りごはんを与える主なメリット・デメリットは以下の通りです。それぞれ詳しく説明します。

| 手作りごはんのメリット | 1. ごはんから水分摂取ができる |

|---|---|

| 2. 新鮮・無添加のごはんを食べさせられる | |

| 3. 偏食対策になる | |

| 4. アレルギー対策ができる | |

| 手作りごはんのデメリット | 1. 栄養の過不足による病気のリスクがある |

| 2. 猫の栄養学を勉強する必要がある | |

| 3. 猫用に食材購入・調理の必要がある | |

| 4. 保存が効かない |

メリット1. ごはんから水分摂取ができる

猫の祖先は現在もアフリカから中東の砂漠地帯で生活しているリビアヤマネコだと言われています。リビアヤマネコは砂漠という水の確保が難しい環境に適応するため、尿を濃くして体から出ていく水分を抑え、多少の脱水状態でも通常の活動ができるように進化しました。しかし、その進化によって腎臓の負担が大きくなり、猫に泌尿器系の病気が多い理由の一つになったのではないかと考えられています。猫は多少の脱水状態でも通常の活動ができてしまいますが、できてしまうからこそ長生きするため意識的に水分摂取をしなければいけないのです。

もっとも、猫に「ちゃんと水を飲むんだよ」と言って飲んでくれるわけではありませんので、意識しなければいけないのは飼い主さんということになります。ドライフードでは「水を飲む」という行為が別に必要になりますが、新鮮な手作りごはんを食べさせてあげれば食事から水分摂取ができます。

さらに、水を飲むより食事から摂ったほうが水分の吸収率が高いことも分かっています。「ごはんから水分摂取ができる」というのは、猫の健康を考える上で非常に重要なメリットです。

メリット2. 新鮮・無添加のごはんを食べさせられる

愛猫に新鮮で無添加のごはんを食べさせてあげられるというのは、手作りごはん最大のメリットと言えるでしょう。高温加熱によって味や香り、栄養素が変質してしまうドライフードと違って、手作りごはんなら食材本来の味や香りが楽しめ、栄養素の変質も最小限に抑えることができます。市販の安いフードには香料や着色料、食いつきを良くするための動物性油脂が含まれていることもありますし、ドライフードなら酸化防止剤、ウェットフードなら保存料が使われていることが一般的です。もちろん「添加物=悪」という単純な話ではありませんが、必要ない添加物は摂らないのが一番です。

メリット3. 偏食対策になる

私たちに食べ物の好き嫌いがあるように、猫にも好き嫌いがあります。その好き嫌いは牛肉や鶏肉、魚など食材の違いかもしれませんし、タンパク質や脂質、炭水化物など成分の違いかもしれません。自然派な猫はオイルコーティングされたドライフードなど、過度な添加物を好まないかもしれません。

日本人の多くは「すべての猫は魚が好き」と考えているかもしれませんが、中には魚に興味がない猫もいます。そういった個々の好みに合わせてあげられるのが手作りのいいところです。

メリット4. アレルギー対策ができる

アレルギー食材を避けるために愛猫のごはんを手作りにしようと考える飼い主さんは少なくないと思います。アレルギー検査で陽性が出た食材をすべて避ける必要はありませんが(関連記事)、実際に症状が出ているなら避ける必要があります。デメリット1. 栄養の過不足による病気のリスクがある

猫の手作りごはんは、同じごはんでも私たちの手作りごはんとは全く別物です。それは、人と猫では体のつくりが異なるからです。猫の手作りごはんを作るなら「猫の栄養学」を学ばなければいけません。愛猫が体調を崩したので病院に行ったところ、栄養バランスが崩れた手作りごはんが原因だったというケースは珍しくないのです。デメリット2. 猫の栄養学を勉強する必要がある

前述した通り、猫の手作りごはんを作るためには猫の栄養学を学ばなければいけません。では、どのようにして学べばいいのでしょうか? 一つの方法として、私と同じ「ペット栄養管理士」を目指すというのが挙げられます。

ただ、ペット栄養管理士の勉強で基本的な猫の栄養学は身に付きますが、資格取得の過程で手作りごはんのレシピを作ったり、実際にごはんをつくったりすることは求められません。栄養バランスが保たれた手作りごはんを作るためには、資格取得後も向上心を持って学び続けなければいけません。

デメリット3. 猫用に食材購入・調理の必要がある

しっかり知識を得て手作りごはんを作るようになると、想像以上に大変なことだと気づくかもしれません。人が食べられても猫が食べられない食材がありますし、人と同じ調理はできませんので別物として作る必要があります。栄養バランスを計算して、食材を買って、猫専用の調理をするというのは簡単なことではありません。デメリット4. 保存が効かない

メリットの裏返しになりますが、無添加で作ったものは保存が効きにくいというデメリットでもあります。冷凍保存したとしても、必要な殺菌工程を経ていなければ長期保存はできません。猫の手作りごはんの注意点

愛猫のごはんを手作りする際はデメリットで挙げた「栄養の過不足による病気のリスク」に注意していただきたいのですが、1回限りのおやつ・トッピングであれば栄養バランスを完璧にする必要はありません。

食材の中には人が食べられても猫が食べられないもの、食べ方に注意が必要なものもあります。おやつ・トッピングであっても使う食材には十分注意してください。猫が食べてもいい食材は関連記事を参考にしてください。食材ごとの記事もありますので、検索機能もご活用ください。

猫が食べてはいけない代表的なもの

猫が食べてはいけないものの中から代表的なものをピックアップしました。これ以外の猫が食べてはいけないものをまとめた関連記事も参考にしてください。- チョコレート:中毒症状を引き起こすテオブロミンを含みます。

- カフェイン:カフェイン中毒を引き起こす可能性があります。

- ネギ類:赤血球を破壊し、溶血性貧血を引き起こす可能性があります。

- ブドウとレーズン:腎臓の問題を引き起こす可能性があります。

- アルコール:非常に有害です。

- 生の魚介類:アニサキスやビタミンB1欠乏症のリスクがあります。

- キシリトール:猫には有毒な甘味料です。

- アボカド:ペルシンが嘔吐や下痢を引き起こす可能性があります。

- ユーカリ、柑橘類の精油:中毒症状を引き起こす可能性があります。

- 骨付きの肉:割れた骨が消化器系を傷つける可能性があります。

猫の手作りごはんレシピ

サバの水煮缶を使った猫の簡単手作りごはんレシピです。水煮汁がベースとなるので、お魚の香りたっぷりで食欲をそそります。細かく刻んだ人参、小松菜も入っているので栄養満点です。| サバの水煮缶 | 40g |

|---|---|

| 小松菜 | 20g |

| 人参 | 10g |

| 水 | 120cc |

| 水煮缶の汁 | 30cc |

| 粉ゼラチン | 2.5g |

作り方はこちら

関連記事

愛猫のためのキャットフードの選び方は?

1. 総合栄養食を適量与える

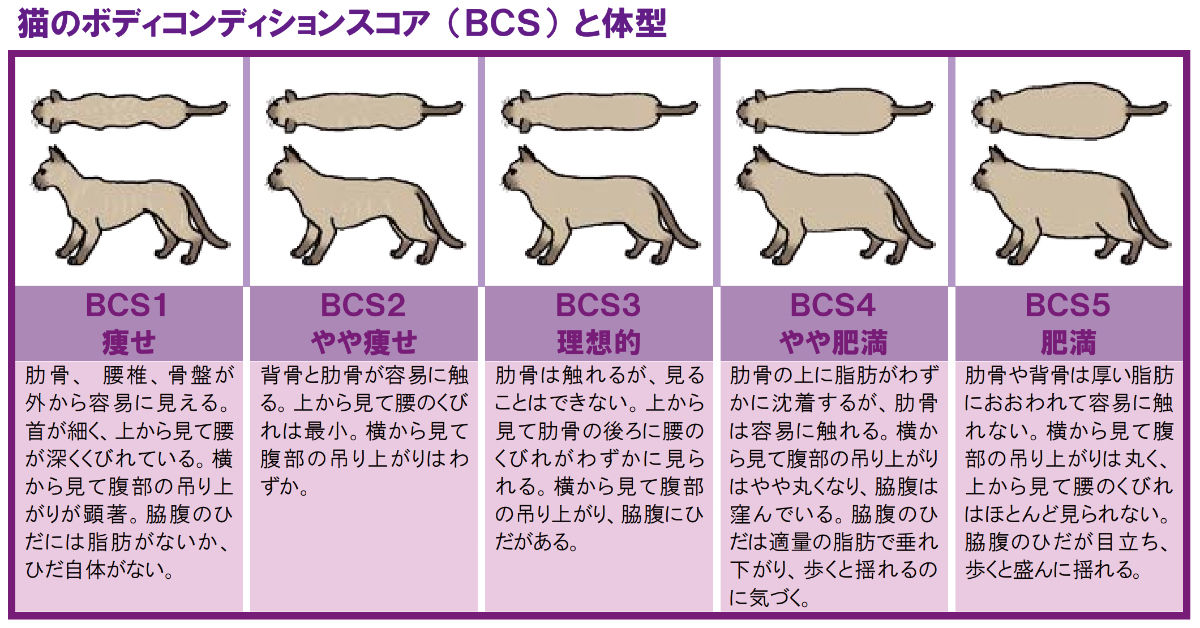

総合栄養食を食べていても与える量が少なければ痩せてしまいますし、多ければ太ってしまいます。パッケージに書かれた食事量は目安ですので、ボディ・コンディション・スコアで「3」の「理想体型」を維持できる量を与えるようにしてください。

※参照:「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」(環境省)

2. 添加物の少ない新鮮なごはんを選ぶ

実際に、市販のドライフードを製造する工程の1つである高温加熱処理が、タンパク質の品質劣化を招き、熱に弱いビタミンを破壊し、さらには発がん性物質を生成してしまうことが、研究により判明しています。

そこで生まれたのが素材本来の旨味や香りが楽しめ、余計な添加物も入っていない「フレッシュフード」と呼ばれる新鮮なごはんです。

なお、フレッシュフードは水分量も多いので、尿の活性化で腎臓病予防としても機能します。実際に従来のドライタイプのキャットフードよりも、水分がより多く含まれたフレッシュフード等を食べている猫の方が尿路結石になるリスクが約50%下がることが研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康なごはんを選ぶことが長生きできる秘訣です。

まとめ

手作りごはんは水分摂取にもなる

手作りだからこそ新鮮・無添加が実現

アレルギーや偏食を防ぐ工夫も可能に

猫の栄養学の学習が必要

専門家相談のインスタライブ開催中!

ペトコトのInstagramアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」やトリマーやトレーナーへの相談会を定期開催しています。愛猫について気になることがある方は、ぜひご参加ください。

アカウントをフォローする