犬は発情期になると遠吠えや夜泣き、イライラして噛むなど、普段と違う行動を見せるようになります。不妊去勢手術で落ち着かせることができますが、タイミングが遅いとオスはマウンティングが続いてしまう場合もあります。オス・メスの違いや季節ごとの特徴、何歳まで続くか、食欲の変化、注意点などを獣医師の佐藤が解説します。

目次

犬の発情期とは

犬の発情期とは、成熟した犬が繁殖のためにいつもと違う様子や行動を見せる期間のことを指します。季節は関係ありませんが、春(3~5月)と秋(9~11月)に多くなる傾向があります。

発情の周期

- メス犬︰5~8カ月の間隔で年2回ほど発情します。

- オス犬︰発情したメス犬のフェロモンに反応して発情します。

犬の発情期はいつから?

犬が生殖能力を持ち、生物学的に繁殖が可能となる状態を「性成熟」と呼びます。性成熟の時期は個体差があるため一概には言えませんが、体格の大きな犬ほど遅い傾向があります。小型犬は8〜10カ月、大型犬だと10〜12カ月が目安になります。

メス犬の性成熟はいつから?

メス犬は性成熟の3~6カ月前になると最初の発情(ヒート)を迎えます。最初はまだ十分な成熟が得られず母犬・子犬ともに死亡リスクが高まるため、交配を行う場合は完全に成熟する2回目以降の発情期(8カ月〜)が推奨されます。なお、メス犬の発情は「ヒート(heat)」と呼ばれることが一般的です。

オス犬の性成熟はいつから?

オス犬もメス犬が最初の発情期を迎える頃からメス犬のフェロモンに反応するようになり、早ければ6カ月頃から性成熟を迎えるのが一般的です。犬の発情期はいつまで?

メス犬もオス犬も年を重ねると発情の頻度は減少するものの、人間のような「更年期」はありません。繁殖能力がゼロになるわけでもありません。メス犬の発情期はいつまで続くか

メス犬は6歳を超えると出産適齢期を過ぎて交配が難しくなりますが、発情(ヒート)は続きます。加齢によって出血などが見えにくくなるため人のように閉経したと勘違いされることもありますが、犬に閉経はありません。出産は母体で胎児を育てるために相応の体力が必要になり、高齢になると安全な出産が難しくなります。小型犬であれば6歳で人間の40歳程度に相当しますので、6歳を超えた出産は推奨されません。

オス犬の発情期はいつまで続くか

シニア犬(老犬)になっても発情するため、マーキングやマウンティングが続く可能性があります。犬の発情期の特徴

発情した犬の行動変化は個体ごとに異なります。遠吠えや夜泣き、攻撃的になって噛むこともありますし、食欲が無くなったり、偏食になったりします。その特徴はオスかメスかで大きく異なります。

オス犬の発情期の特徴

オス犬が発情すると自分がいる場所をメス犬に知らせるため以下のような行動をします。- 遠吠え

- 夜泣き

- マーキング

マウンティングが過剰になってメス犬に限らずオス犬やぬいぐるみ、クッション、飼い主さんや同居している猫が対象になったり、普段は温厚な性格の犬がイライラして攻撃的になったりすることもあります。

メスの発情期の特徴

メス犬も発情期を迎えるとホルモンバランスの変化によってストレスを感じやすくなり、神経質になってイライラすることがあります。他にも以下のような普段と異なる様子が見られる場合もあります。- 落ち着かない

- 食欲がない

- 不安そうにする

- オス犬の近くへ行きたがる

メス犬の発情周期

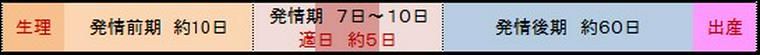

メスの発情は「発情前期」「発情期」「発情休止期」「無発情期」の4つに分かれます。

発情前期になると受胎の準備として発情(ヒート)が始まり、陰部から出血が見られるようになります(出血しないこともあります)。出血を「生理」と呼ぶこともありますが、人の生理が排卵後に子宮内膜がはがれ落ちることによって起こるのに対し、犬では排卵を前に子宮内膜が充血することで起こります。

生理が始まって10日前後で排卵日を迎えて受胎可能な状態となりますが、期間は個体差や体調によって異なります。発情期は10日ほどで、受精可能な交配適期は5日間です。陰部が赤くなって腫れが見られ、排卵後に縮小して発情後期となります。その後、発情休止期と無発情期が半年ほど続いて発情前期に戻ります。

発情期の犬を落ち着かせる方法

犬の発情はオヤツで気をそらしたり、おもちゃで遊んで疲れさせて気を紛らわせたりすることで一時的に落ち着かせることができます。しかし、発情は犬にとって体力的・精神的なストレスになりますので、子犬を産ませる予定がない限り不妊去勢手術を推奨します。

不妊去勢手術をすることで発情は起こらなくなり、予期せぬ妊娠はもちろん、オス犬は精巣腫瘍や会陰ヘルニア、メス犬は子宮蓄膿症や乳腺腫瘍など生殖器関連の病気を避けることにもつながります。

マウンティングをやめさせる方法

オス犬のマウンティングは性衝動が原因とは限らず、去勢手術で確実になくなるとは限りません。まれにメス犬がマウンティングをする場合もあります。詳しくは以下の動画や関連記事を参考にしてください。オス犬とメス犬が同居している場合

オス犬とメス犬が同居している場合は、メスの発情期が終わるまで部屋を分けるなどしてオス犬との距離を離すようにしてください。メス犬の散歩は他のオス犬を刺激してしまったり、オス犬を追いかけて脱走したりする可能性があります。ドッグランや宿泊施設も利用を禁止しているところが少なくありません。オス犬の散歩は通常通りで問題ありません。発情期のケアグッズ

発情中(ヒート)のメス犬は出血で室内を汚してしまうことがありますので、マナーパンツ(サニタリーパンツ)を使用するといいでしょう。汚れを防ぐたけでなく、オス犬の反応を抑えたり、予期せぬ妊娠を避けることにもつながります。期間は出血が始まってから終わる1週間後くらいまでが目安です。長時間つけていると、雑菌の繁殖によって感染症を起こす恐れもあるため、こまめに交換してあげましょう。マナーパンツを使っているとトイレがしにくい場合もあります。ケージに入れて脱がせてあげるなど工夫してあげてください。

\おすすめおむつカバーはこちら/

\おすすめマナーパッドはこちら/

犬の発情期の注意点

発情期の犬は他の犬からの注目を集めやすく、散歩時には特にリードをしっかりと握り、犬同士のトラブルを避けるよう心がけてください。ストレスに敏感になる時期でもありますので、落ち着ける環境を用意してあげることも重要です。他にも「食欲不振」や「感染症」「偽妊娠」についても注意が必要です。

食欲不振になる理由と対処法

食欲不振はメス犬によく見られます。原因として「プロゲステロン」というホルモンの増加や生殖器の不快感、ストレスなどがあり、オス犬で見られることもあります。食欲不振は発情期が終了すると自然に改善されますが、食事内容や環境を見直す機会にしていただくのもいいでしょう。

感染症に注意

発情期は「プロゲステロン」(ジェスタージェン)や「コルチコステロイド」(副腎皮質ホルモン)と呼ばれるホルモンが分泌されます。これらのホルモンは免疫機能を抑制してしまうため感染症のリスクが高まります。発情期はトリミングサロンの利用や他の犬との接触に注意が必要です。偽妊娠に注意

偽妊娠になると「乳汁の分泌」「食欲不振」「巣作り」「攻撃的になる」といった変化がみられます。発情期の4~6週間後にみられ、おおむね10~15日間で終了します。乳汁の分泌が収まらない場合は乳腺炎になっている可能性があります。偽妊娠は性ホルモンが影響していると考えられていますが、正常な生理反応ともホルモン異常とも言われており明確には解明されていません。

まとめ

発情期は季節に関係なく年に2回

メス犬が発情するとオス犬も発情する

発情期は他の犬との接触を避ける

出産予定がない限り不妊去勢手術を推奨

非常時の備えにも!おいしく長期常温保存できるウェットタイプ

お出かけやもしもの備えにもおすすめなのが、ペトコトフーズの「常温ウェット」シリーズ。保存料無添加ながらレトルト加工により、常温で約2年間保存可能な総合栄養食です。

チキン・ビーフ・ポーク・フィッシュの4種類があり、すべて国産の良質でフレッシュな食材を使用。食いつき抜群で、子犬からシニア犬まで主食にもトッピングにも使えます。

ポイント

保存料不使用なのに常温で2年間保存できる安心設計

獣医師監修・ヒューマングレードの自然食材のみを使用

フレッシュな食材の香りと旨みが広がるから食いつき抜群!

皮膚や被毛の健康をサポートするオメガ脂肪酸、腸内環境に働きかけるシールド乳酸菌・ビフィズス菌・オリゴ糖など、健康を支える成分もたっぷり。旅先の携帯食としても、防災リュックに常備しても、安心できる1品です。

お出かけやトレーニング時にもおすすめな愛犬用おやつ

ペトコトフーズのおやつは四国産若どりや鹿児島県産の紫いも、青森県産のりんごなど国産食材をふんだんに使用し、獣医師が監修した保存料無添加のおやつです。

- 全犬種・全年齢が対象!

- フリーズドライ製法なので常温保存可能!

- ジッパー付きのパッケージで散歩のお供にも!

水に浸すと食材本来の歯応えに戻るため子犬からシニア犬まで楽しんでいただけます。

※おやつやトッピングとして与える場合、与える量は1日の最適カロリー量の10%以内になるようにしてください。1日の最適カロリー量はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単にわかります。

公式サイトでおやつの詳細を見る