バーマンはミャンマーに古くから生息していた猫です。現在のバーマンの祖先にあたる猫は、ミャンマーでは「女神の生まれ変わり」とたたえられとても大事にされてきました。バーマンの見た目はラグドールやヒマラヤンに似ている気もしますよね……?今回はバーマンの性格や体重、寿命、病気などの特徴、ブリーダーや里親からの迎え方について紹介します。

目次

バーマンとは

バーマンの名前は原産国であるミャンマーの旧国名「ビルマ(Burma)」に由来していて、英語で「Birman」と表記します。バーマンの歴史

バーマンはミャンマーに古くから生息していた猫といわれています。起源については詳しく解明されていないものの、ミャンマーにはバーマンに関する古い言い伝えが残されています。その一つが、僧侶の魂が飼い猫に宿ったという話です。ある僧侶が死に掛けていた時、白色をしていた飼い猫の脚以外の毛が金色に変化しました。僧侶の死後、僧侶の魂は猫に乗り移りました。そして金色だった猫の目は、僧侶と同じような美しいサファイアブルーの色に変化したのです。

1920年頃にバーマンはフランスに持ち込まれ、初めて猫種として公認されました。1940年代、第二次世界大戦が勃発しバーマンの個体数は急激に減ってしまいました。一時バーマンは絶滅の危機に瀕していました。

しかしフランスのブリーダーたちがバーマンをシャム猫と掛け合わせたことにより、絶滅の危機を逃れることができました。

その後バーマンの人気はどんどん拡大し1966年にはイギリスへ、1960年頃にはアメリカに輸出されました。アメリカで人気猫種ランキングのトップ10にはここ数年間の間、毎年ランクインしています。

バーマンの性格

バーマンは人とコミュニケーションをとることが好きな猫が多く、一生懸命話しかけてくれます。そんな時は返事をしてあげるととても喜びます。たくさんの愛と食べ物、きちんとした体調管理をしてあげることで、バーマンは最高のペットであり友達であり相棒になることは間違いありません。

バーマンの特徴

バーマンとラグドールやヒマラヤンとの違い

バーマンとラグドールとヒマラヤンとは見た目がとても似ていますよね。以下のポイントを参考にして見比べをしてみてください。バーマンの毛色

バーマンの足先は靴下を履いているように白っぽい子が多いのが特徴です。ラグドールはベースの毛が白っぽい色をしているのが特徴です。ヒマラヤンはバーマンと違って靴下を履いているような毛色の子はほとんどいません。

バーマンの耳

バーマンの耳は三角でピンと立っているのが特徴です。ラグドールは耳と耳の間が少し離れていているのが特徴です。ヒマラヤンは丸みがあって、小さめの耳をしているのが特徴です。

バーマンの体型

バーマンは胴体や手足は少し長くて、がっちりとした体つきをしています。ラグドールは筋肉質で引き締まった体をしています。ヒマラヤンはずんぐりむっくりの体型をしています。

左からバーマン、ラグドール、ヒマラヤン

バーマンの平均寿命や体重

バーマンの平均寿命は12歳〜14歳といわれており、一般的な猫の平均寿命が15歳前後なので少し短めといえるでしょう。バーマンの平均体重はメスが3kg〜4.5kg、オスが4kg〜7kgです。バーマンの価格/値段

どこから迎えるかによりますが、平均価格はだいたい25万円前後です。バーマンの毛色

バーマンの毛色のバリエーションは豊富です。チョコレートポイント

チョコレートとは茶色を指し、ポイントとは頭部、足、しっぽの末端部だけに色がつき、体は白いことを指します。クリームポイント

頭部、足、しっぽの末端部がクリーム色の毛色です。ブルーポイント

ブルーとは、青みがかったグレーのことを指します。シールポイント

シールとは、黒褐色のことを指します。バーマンがかかりやすい病気

バーマンは遺伝子的な問題で白内障や肥大性心筋症、多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)にかかりやすいといわれています。いずれの病気も完治は難しいものの、早期に発見することで症状を和らげることができます。猫は病気を隠す習性があり、飼い主が気付いた時には手遅れだったというケースが少なくありません。定期健診は怠らないようにしてください。

白内障

目の中が白くにごってしまい、視力が下がってしまう病気です。肥大型心筋症

猫の心筋症とは、心臓の筋肉に異常が起こることによって心臓が正常に機能しなくなってしまう病気です。詳しくは、以下の関連記事を御覧ください。泌尿器疾患

おしっこの病気が猫に一番多い病気です。多飲多尿でないか、尿の回数は少なくなっていないかなど、こまめにチェックしてあげてください。多発性嚢胞腎

両方の腎臓の中に水のたまった袋の嚢胞(のうほう)が出来てしまい、腎臓の働きを弱めてしまう病気です。この病気はペルシャ猫やペルシャ猫と血縁関係のある猫に多くみられる病気ですがバーマンもかかりやすいとされています。

バーマンの迎え方

バーマンの迎え方はさまざまです。猫を家に迎える際は、参考にしてみてくださいね。保護猫から迎える

保護され、里親を探している猫は雑種だけでなく、血統書のある猫も多くいます。PETOKOTO代表・大久保の愛犬コルクも、もともと足が内股という理由でペットショップの競り市で捨てられていた元保護犬でした。

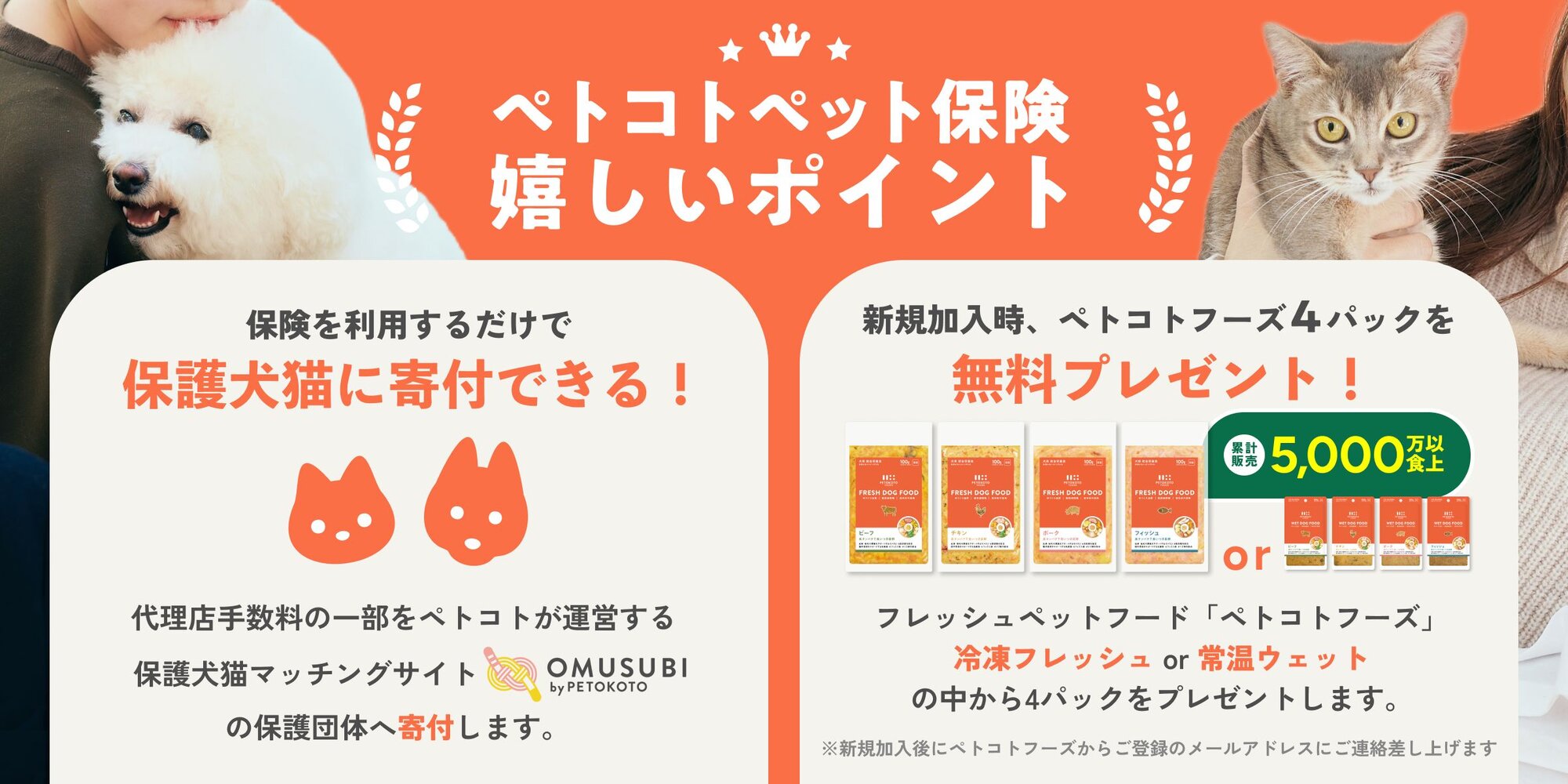

ペトコトの姉妹サイトである保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)」も、ぜひ覗いてみてください。

ブリーダーから迎える

血統など気にするのであれば信頼できるブリーダーから迎えるという方法もあります。実際にブリーダーの元へ見学に行くことで、育った環境を実際に知ることができます。また、育てる上でのアドバイスを聞くこともできます。ペットショップから迎える

ペットショップでは血統書付きのバーマンを見つけることができます。バーマンと楽しい暮らしを!

バーマンはとても穏やかで賢いので、猫を飼うのが初めての人にもおすすめの猫です!バーマンに限らず、猫を家に迎える場合は、「可愛いから」という理由だけでなく、きちんと一生お世話をするということを再確認してから家に迎えましょう。

参考文献

飼い主の“もしも”に備えて。ペットの未来を考える選択肢

飼い主に万が一のことがあったとき、大切な家族である愛犬・愛猫の暮らしはどうなるのか——。

「みらいの約束」は、そうした不安に向き合いたい方に向けたサービスのひとつです。

「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか」。そんな想いを持つ飼い主にとって、ペットのこれからを考えるきっかけのひとつになるはず。サービスの内容や詳細は、以下の公式サイトをご確認ください。