ゴールデンドゥードルは「ゴールデンレトリーバー」と「プードル」を掛け合わせた、優しい表情と柔らかい豊かな毛並みが魅力の犬種です。アレルギーの人でも飼えるようにと生まれたため毛が抜けにくく、一般家庭はもちろん、セラピー犬や介助犬、聴導犬としても活躍しています。今回は、ゴールデンドゥードルの性格や特徴、ラブラドゥードルとの違いなどを紹介します。

目次

ゴールデンドゥードルの基礎知識

.jpg)

Photo by chocohinamamaさん Thanks!

| 英語表記 | GoldenDoodle |

|---|---|

| 原産国 | 北米 |

| サイズ | 小〜大型犬 |

| 体重 | 6.8〜21kg |

| 寿命 | 15歳前後 |

「doodle」は「いたずら書き」の意味で、「poodle」の「p」を逆さにすると「doodle」になるという遊び心が込められていたようです。

ゴールデンドゥードルの名前が世間に広まったのは1990年代前半で、アメリカに住むニーランズ家族が飼っていた愛犬がきっかけでした。

ゴールデンドゥードルを見た人から「ラブラドゥードルですか?」と聞かれることが多く、その都度「ゴールデンドゥードルです」と答えていたところ、次第に知られるようになったとされています。

ゴールデンドゥードルの大きさや寿命

基本的にはプードルとゴールデンレトリーバーの交配種なので大きいですが、大きさには3種類あります。スタンダードゴールデンドゥードル

体重20.41kg以上の場合に分類されます。ミディアムゴールデンドゥードル

体重およそ13.61~20.41kgミニチュアゴールデンドゥードル

体重およそ、6.8~13.61kg※犬種としてスタンダードが確立されていないため、おおよその基準です。ブリーダーによっては分類の基準をさらに細かく四つに分けることもあるようです。その場合、ミニチュアの下にプチというサイズが入ります。

ゴールデンドゥードルの寿命

ゴールデンドゥードルの平均寿命はおよそ15年ですが、サイズによって差があり、一般的に大型犬の方が短く小型犬のほうが長いとされています。ゴールデンドゥードルの歴史

.jpg)

Photo by a_style.naluさん Thanks!

基本的には「ゴールデンレトリーバー」と「スタンダードプードル」の交配ですが、小さいサイズの場合にはスタンダードプードルではなくミニチュアプードルをかけ合わせられることもあります。

ゴールデンレトリーバーとプードルを交配させて生まれた「1世代のゴールデンドゥードル(F1)」はアレルギーが軽度の家庭に向いているとされています。

アレルギーが中度~重度の場合には、生まれたゴールデンドゥードルをもう一度プードルと交配させて生まれる「バックスロスされたゴールデンドゥードル(F1b)」が推奨されています。

※犬の世代記号(F)は交配の仕方や世代で異なります。ブリーダーさんによって販売されている子犬の世代が違うことがありますので、希望の世代がある場合はブリーダーさんに聞いてみましょう。

アレルギーの人でも飼えるということで、日本でもセラピー犬や介助犬、聴導犬として活躍をしています。北米ゴールデンドゥードル協会というゴールデンドゥードルの健康と犬種の基準を守るためにできたクラブがありますが、現在はまだ世界的な犬種登録はされておらず、雑種扱いとなり血統書の発行もありません。

ゴールデンドゥードルの毛色

毛色は多くありますが、主な毛色を紹介します。クリーム

Photo by hani_djjさん Thanks!

ゴールド

(1).jpg)

Photo by azukiyoooさん Thanks!

ブラック

ゴールデンドゥードルの性格

子供や他のペットにも愛情を持って接することができます。長く柔らかい被毛は抜けにくくアレルギーを起こしにくいという特徴があります。

ゴールデンドゥードルの毛質

ゴールデンドゥードルの毛質は、カーリーまたはウェービーで、どちらも抜けにくいです。ゴールデンドゥードルの育て方

.jpg)

Photo by claire0120_kanoa0823さん Thanks!

ミニチュアであっても散歩は必ず行いましょう。スタンダードであれば、60分程度の散歩、ミニチュアであれば、15分程度の散歩を朝夕の2回ずつしましょう。

ゴールデンドゥードルのしつけ

ゴールデンドゥードルは温厚な性格をしている犬種ですが、人が大好きなゆえの「飛びつき」も相手にケガをさせることがあります。「待て」や「おいで」などの基本的なしつけも必要です。

うっかりリードを離した隙に走り出したら、足の速い犬に追いつくことは簡単ではありません。

たとえ逃げ出してしまっても「呼び戻し」や「止まれ」といったしつけができていれば最悪の事態を防ぐことができます。

ゴールデンドゥードルのお手入れ

ゴールデンドゥードルは抜け毛の少ない犬種ですが、毎日のブラッシングやトリミングが必要です。関連記事

ゴールデンドゥードルの体型・体重管理

健康な毎日を過ごすためには、適切な体型・体重を保つことが欠かせません。定期的に体重を量ることは重要ですが、適正体重は成長とともに変化します。同時に「ボディ・コンディション・スコア」(BCS)という評価指標を利用することで適正な体型・体重を維持することができます。

参照:『飼い主のためのペットフード・ガイドライン』(環境省)

ゴールデンドゥードルがかかりやすい病気

「股関節形成不全」といった関節疾患や、垂れ耳のため耳が汚れやすく「外耳炎」に注意が必要です。ゴールデンドゥードルとラブラドゥードルとの違い

ゴールデンドゥードルもラブラドゥードルのように抜け毛の少ない、アレルギー・フレンドリーを目的に誕生しました。どちらもレトリーバーとプードルが交配されているので、体つきやモコモコの見た目など、とてもよく似ています。

「ゴールデンレトリーバー」と「プードル」を掛け合わせて生まれたのがゴールデンドゥードルです。

ゴールデンドゥードルを犬種登録している団体はないため雑種(ミックス)ですが、ラブラドゥードルはオーストラリアン・ラブラドゥードル協会が犬種登録と血統書を発行しています。

ゴールデンドゥードルの迎え方

白髪も生えれば、病気にもかかるかもしれません。お金がかかるのは家族に迎える時だけではないことを踏まえ、もう一度考えた上で迎えることを検討してください。

保護犬から迎える

保護され、里親を探している犬は雑種だけでなく、血統書のある犬も多くいます。PETOKOTO代表・大久保の愛犬コルクも、もともと足が内股という理由でペットショップの競り市で捨てられていた元保護犬でした。

ペトコトの姉妹サイトである保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び(OMUSUBI)」も、ぜひ覗いてみてください。

ブリーダーから迎える

好きな毛色や、血統など気にするのであれば、信頼できるブリーダーから迎えるという方法もあります。実際に見学に行き、どんな環境で飼育されているのかを確認することも必要ですが、飼う上でのアドバイスも直接聞くことができます。

ペットショップから迎える

ゴールデンドゥードルは、ペットショップではほとんど見かけることのない犬種です。地域やお店によってはいることもあるため、事前に確認してみることをオススメします。月齢やペットショップによって大きく異なりますが、ゴールデンドゥードルの一般的な価格の相場は20~30万円ほどです。

ゴールデンドゥードルと楽しい暮らしを!

ゴールデンドゥードルは、アレルギーの人にも優しいペット生み出されました

犬種登録はされておらず、血統書の発行はありません

人が大好きで知的、とても優しい性格の犬種です

股関節形成不全、外耳炎に注意しましょう

お互いが気持ちよく過ごせるように、遊びやおやつを使って楽しみながらしつけをしたり、ドッグスポーツなどを始めてみたりすることで愛犬との絆が深まります。

参考文献

愛犬のごはんは素材の旨味と栄養が詰まったフレッシュフードがおすすめ

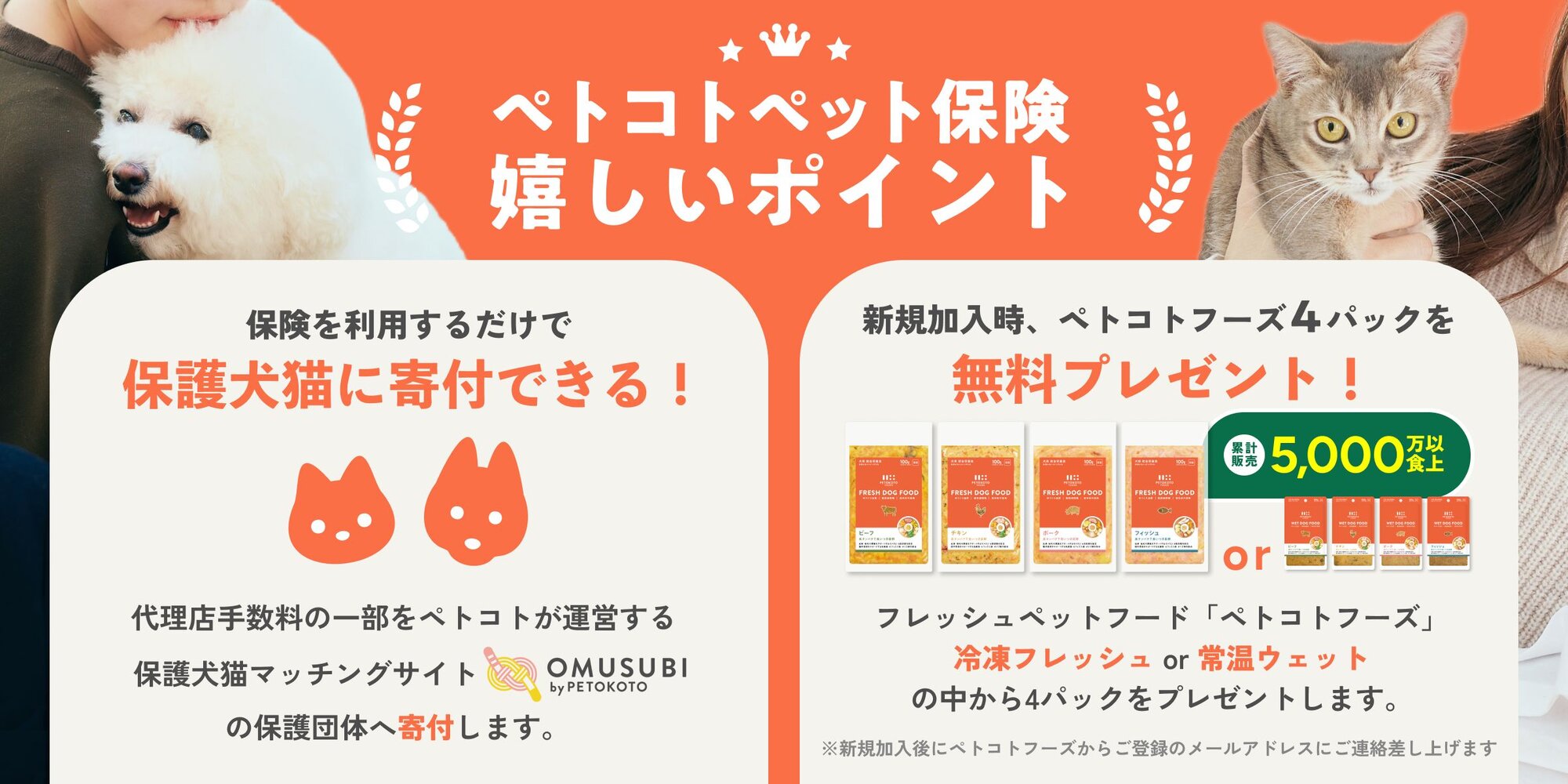

ペトコトフーズの冷凍フレッシュフードは、素材本来の旨味や香りが楽しめるように、低温スチーム加熱で丁寧に調理し、急速冷凍で鮮度をそのまま閉じ込めた、保存料・添加物不使用の総合栄養食です。

グルテン・グレインフリーかつ、新鮮な国産肉や野菜を10種類以上使用。愛犬の健康を考えて開発された「フレッシュフード」で、毎日の主食やトッピングにも活用できます。

ポイント

偏食・少食だった愛犬が食べてくれたと好評

涙やけや毛艶の改善を感じたという声も多数

水分量約70%で水分補給・便秘・尿石症対策にもおすすめ

暑い季節は半解凍で与えると、体を冷やしながら水分補給できるため熱中症対策にもおすすめですよ。

※お腹が弱いワンちゃんには、しっかり解凍してから与えるようにしてください。

\【初めての方へ】今なら78%オフ!970円でお試し/