猫がご飯(キャットフード)を食べない原因として「1. 病気」「2. 老化」「3. 食事量が多すぎる」「4. 運動量が少ない」「5. わがまま(偏食)」「6. ごはんが美味しくない」「7. 食事に集中できない」という7つが考えられます。それぞれ対処法について、獣医師の佐藤が解説します。

猫がご飯を食べない原因

猫がごはんを食べない主な理由として、まず「病気や老化で食欲が無い」「食欲はあるが食べない」という二つが考えられます。後者は飼い主さんの思い込み(実は適正量を食べている)や、猫自身に何か理由があって食べない選択をしている可能性があります。

猫がごはんを食べない理由をもう少し深堀りすると、7つの原因に分けることができます。

| 病気や老化で食欲が無い | 1. 病気 |

|---|---|

| 2. 老化 | |

| 食欲はあるが食べない | 3. 食事量が多すぎる |

| 4. 運動量が少ない | |

| 5. わがまま(偏食) | |

| 6. ごはんが美味しくない | |

| 7. 食事に集中できない |

それぞれ対処法とともに詳しく解説します。

01【猫がご飯を食べない原因】病気

急に食べなくなった場合、病気が原因で食欲不振が起こっている可能性があります。猫は体調不良を隠そうとする傾向があるため、放っておくことはせず原因を確かめるようにしましょう。

1-1. 全身性の異常

腎不全や結石、癌、リンパ腫、感染症といった病気の場合に食欲が落ちることがあります。消化管の腫瘍や機能低下も考えられます。ごはんを食べない以外に、 下痢や嘔吐などの症状 がないか確認しましょう。

夏は夏バテや熱中症で食欲不振になる場合もあります。食べないけど水は飲む場合、 脱水症状 かもしれません。 屋内で起こる熱中症 は発見が遅れて重症化し、死に至ることもあります。夏になる前から冷房を入れたり、水分補給ができているか確認したり、飼い主さんが気を配るようにしてあげてください。

1-2. 口腔内や喉の異常

今まで美味しそうに食べていたカリカリを急に食べなくなったときなど、歯周病や口内炎、喉の炎症など口腔内や喉の異常があるかもしれません。慢性的な痛みで食欲が落ちたり、痛みで食べられなくなっていたりします。

1-3. 誤飲・誤食

おもちゃやティッシュなどの誤飲・誤食で食道や腸が詰まっている可能性があります。放置すると 腸閉塞 になる恐れがあるため、誤飲・誤食の可能性に心当たりがあったり、頻回の嘔吐が見られたりしたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

02【猫がご飯を食べない原因】シニア猫(老猫)

人と同じく、猫も高齢期になれば寝てばかりで食欲も落ちていきます。少しずつ落ちているのであれば心配する必要はありませんが、食欲はあっても「ごはんがあるところまで体を動かすのが大変」「口を動かすのが大変」といった理由で食べられなくなっている可能性もあります。

食べる量が減ったことで体が弱り、食べる量が減ってしまう悪循環につながるかもしれません。フードボウルや水飲みの数を多くしたり、ドライフードからウェットフードに変えたり、食べやすくなる工夫をしてあげましょう。シニア期でも食べ過ぎれば肥満になってしまいますので、適正量は超えないようにしてください。

03【猫がご飯を食べない原因】食事量が多い

飼い主さんが「キャットフードを食べない」と思っている子の体重や体型を調べてみると、特に問題なく健康的であることが少なくありません。猫はお腹いっぱいで食べたくないのに、飼い主さんが「もっと食べるべきだ」と思い込んでいるだけかもしれません。その場合、 愛猫の適切な食事量を把握できていないことが原因 と考えられます。

これはペットショップの店員さんや獣医師のアドバイス、キャットフードのパッケージに書かれている体重あたりの給餌量をきちっと守っている飼い主さんに多いようです。それらはあくまで目安ですので、 適正量は愛猫の体の変化を見ながら調整 していかなければいけません。

3-2. 体重の変化を確認する

計算によって食事量の目安がわかっても、運動量が多ければより多くの食事量が必要になりますし、少なければ食事量も少なくて済みます。遺伝や腸内環境によって太りやすい・痩せやすいといった猫ごとの個性もあります。食事量を調整するために、体重の変化を確認しましょう。

3-3. 体型の変化を確認する

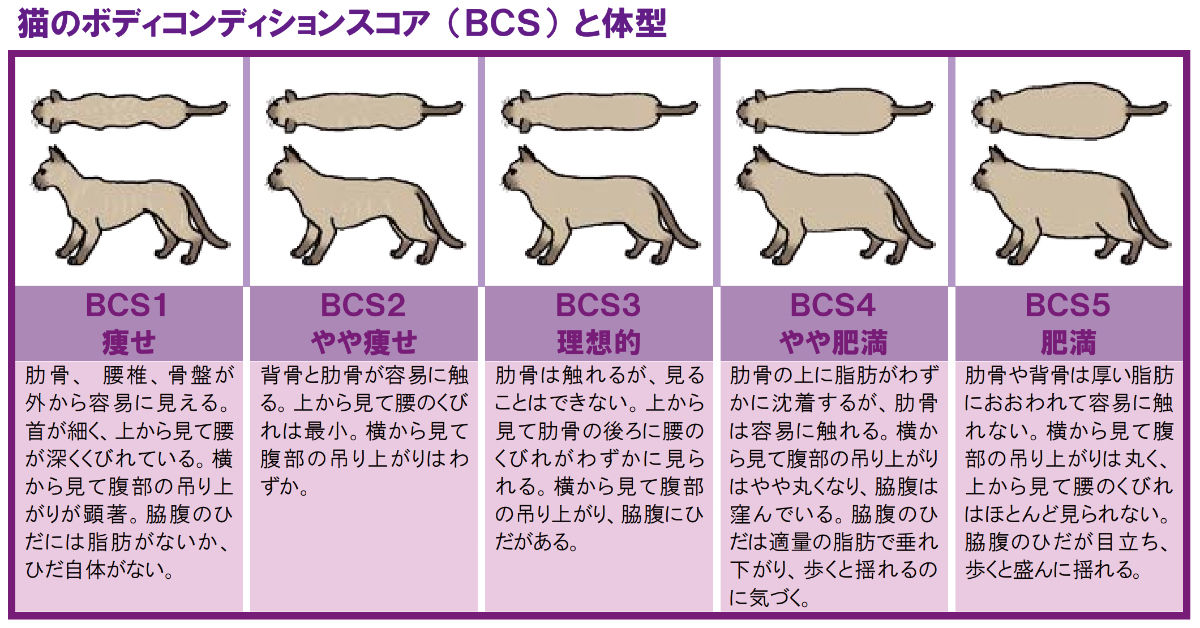

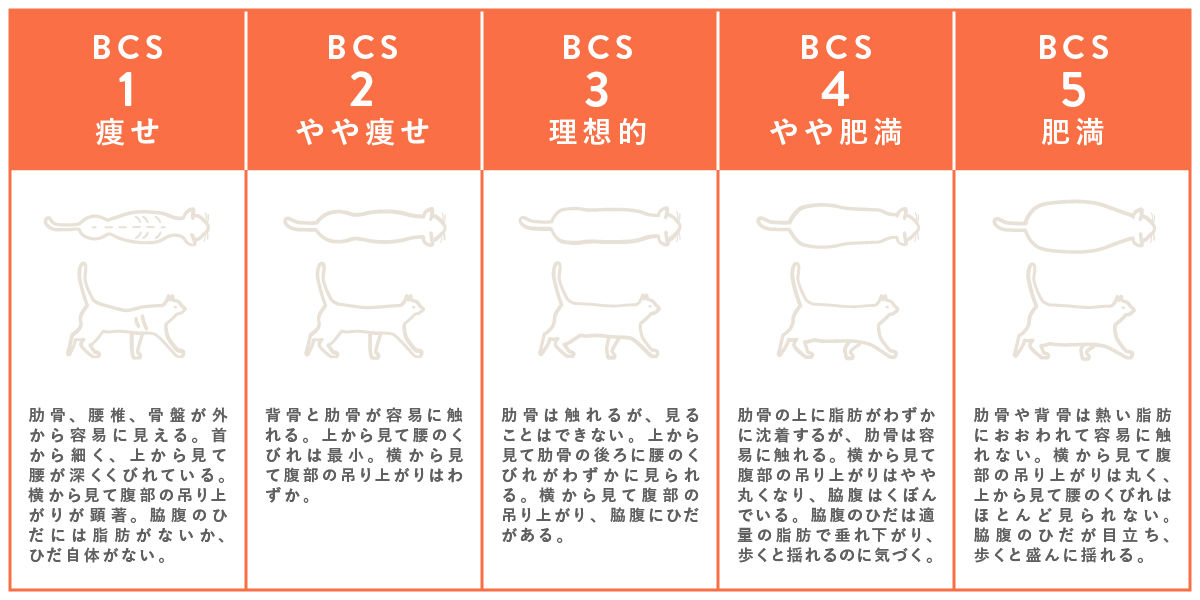

体重の増減がない状態を保てたとしても、そもそも痩せすぎ・太りすぎであれば食事量を調整して理想体重にしなければいけません。その理想体重を知る目安となるのが、「BCS」 (ボディコンディションスコア) という指標です。

5段階評価の 3が理想の体型 で、飼い主さん自身で確認することができますので、ぜひ愛猫の体型をチェックしてみてください。

| BCS1 | 痩せ | 助骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。首が細く、上から見て腰が深くくびれている。横から見て腹部の吊り上がりが顕著。脇腹のひだには脂肪がないか、ひだ自体がない。 |

|---|---|---|

| BCS2 | やや痩せ | 背骨と助骨が容易に触れる。上から見て腰のくびれは最小。横から見て腹部の吊り上がりはわずか。 |

| BCS3 | 理想体型 | 肋骨は触れるが、見ることはできない。上から見て肋骨の後ろに腰のくびれがわずかに見られる。横から見て腹部の釣り上がり、脇腹にひだがある。 |

| BCS4 | やや肥満 | 肋骨の上に脂肪がわずかに沈着するが、肋骨は容易に触れる。横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹は窪んでいる。脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気づく。 |

| BCS5 | 肥満 | 助骨や背骨は厚い脂肪におおわれて容易に触れない。横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。 |

まずは目安となる最適であろう食事量を知り、 定期的に体重測定(定量)とBCS(定性)をチェック してください。季節によっても一般的には夏より冬のほうが食事量を必要とする傾向がありますが、定期的にチェックすることでそういった微調整ができるようになります。

適正量を食べてくれない場合は、以下の理由を考えてみてください。ただし、食べずに痩せてしまう場合や、BCSが3を下回って2や1に移行していく場合は病的な問題も考えられます。なるべく早く獣医師に相談するようにしてください。

04【猫がご飯を食べない原因】運動不足

散歩をする犬と違って、猫の運動量は飼い主さんがコントロールしにくいかもしれません。ただ、キャットタワーで縦の動線を作ったり、おもちゃで遊びを促したりする工夫はできます。

飼い主さんが一緒に遊ぶことも効果的ですが、忙しいときには猫が一人遊びできるおもちゃを取り入れるのもおすすめです。また、PETOKOTOチャンネルでは、猫が夢中になる動画も配信されていますので、ぜひ活用してみてください。

05【猫がご飯を食べない原因】好き嫌い

単純に飽きてしまったり、嫌いな食べ物だから食べなかったりして、クンクンするけど食べないことがあります。ごはんを変えて食べるようになればいいのですが、 要求に応えすぎると、わがままになる可能性もあるため注意が必要です。

おやつは食べる

ごはん代わりにおやつを与えてしまうのは特にNGです。人と同じでおやつのほうが嗜好性が高いため、 「ごはんを食べなければおやつがもらえる」 と学習してしまう可能性があります。

猫の飼い主さんは特に「ちゅ~る」の与え過ぎに注意しましょう。ご飯を食べないけれど、ちゅ〜るは食べるという猫は多いかもしれません。全く食べない場合には与えるしかない場面もありますが、 なぜそれだけは食べるのかを考えることが大切です。

おやつばかりでは栄養不足になりますし、肥満や糖尿病など健康リスクも高まります。健康的な食生活を送るためには、 適切な量の総合栄養食をしっかり食べさせることが重要です。

「わがまま」になった原因が飼い主さんにあるケースもあります。飼い方に不安がある場合は、 行動診療科の獣医師に相談してみましょう。

06【猫がご飯を食べない原因】ご飯が美味しくない

私たちと同じように、猫にも好き嫌いがあります。牛肉や鶏肉、魚などの食材の違いだけでなく、タンパク質や脂質、炭水化物といった成分の違いも影響します。猫は肉食動物であるため、一般的にはタンパク質が多い食事を好みます。

自然派な猫は、オイルコーティングされたドライフードや過度な添加物を嫌うこともあります。ただし、食べないからといって短期間でフードを頻繁に変えるのは逆効果です。

「食べなければもっと美味しいものが出てくる」と猫が学習してしまうと、偏食が進んでしまいます。中には香料や動物性油脂など添加物たっぷりのジャンキーなごはんを好む猫もいます。何を好むかは猫それぞれですから、まずは愛猫が喜んで食べるごはんを見つけることが第一歩です。

07【猫がご飯を食べない原因】集中できない

繊細な性格の猫の場合、飼い主さんの声や周囲の音、光、人の出入り、同居動物の存在など、さまざまなストレスでごはんに集中できないことがあります。

例えば、交通量の多い通りに面した部屋から、静かな場所に食事スペースを変えただけで食べるようになったというケースも。

ケージや猫ハウスを活用して、安心できる食事スペースを作ってあげるのも有効です。

もうひとつのパターンとして、食事中に起きた嫌な体験が原因で、集中力が削がれている可能性もあります。

たとえば、大きな音を立ててしまった、イタズラで驚かせてしまった、早く食べるように叱ってしまった…など、飼い主さんにとっては些細な出来事でも、猫にとってはトラウマになることがあります。

明らかな原因がわからない場合は、飼い主さんだけで特定するのが難しいことも。そんなときは、行動診療科の獣医師など専門家に相談して、一つひとつ可能性を探っていくことが大切です。

猫がご飯を食べない場合、何日まで様子見していい?

食事の量は、飼い主さんにとって分かりやすい健康のバロメーターになります。

たとえば、 「下痢や嘔吐もなく元気」「量は減ったが食べている」「ごはんは食べないけど水は飲む」といった場合は、 丸1日は様子を見て大丈夫です。

お腹を空かせてから食べるという行動は自然なことであり、あえてほっておくことも時には必要です。

ただし、2日目に突入した場合は、病気の初期段階である可能性が高くなります。

また、「いつもと様子が違う」「まったく食べない」「水も飲まない」「元気がない」「震えている」などの症状が見られた場合は、 緊急性が高い可能性があります。様子見せず、すぐに動物病院を受診してください。

猫がごはんを食べない場合の食べさせ方の工夫

病気が原因でない場合、環境の変化やストレスが原因で食べなくなることもあります。

たとえば、部屋の温度や明るさ、食事台の位置や高さ、食事の時間・回数・量・食事のタイプ(ドライorウェット)、飼い主さんの接し方などに猫が不満を感じているかもしれません。

愛猫の行動をよく観察して、どこにストレスがあるのかを探り、少しずつ解決してあげることが大切です。

また、猫によっては「飼い主さんに褒められること」や「狩猟本能」が、食欲のスイッチになることもあります。

ごはんを食べたら褒めてあげたり、知育トイを使って楽しくごはんを与える方法もおすすめです。

猫がご飯を食べない場合はキャットフードを見直そう

愛猫のごはん選びで悩んでいる飼い主さんは多いでしょう。獣医師であっても「このフードだけを食べればよい」と断言できるものはありませんが、「栄養バランスの良さ」と「良質な食材の使用」は重要な基準です。

総合栄養食であれば、最低限の栄養バランスは保証されていますが、原材料の最初に「とうもろこし」や「小麦粉」などの穀類が記載されているものは避けたほうが無難です。

また、あまりに値段が安いキャットフードは、良質な原材料が使われていない可能性があるため注意が必要です。

ドライフードを選ぶ際には、着色料や香料(フレーバー)などの余計な添加物が含まれていないものを選びましょう。嗜好性を上げるために動物性油脂でコーティングされたフードは、時間が経つと表面がベタついてくるため、飼い主さんが気づきやすいはずです。

手作りごはんであれば、食材の安全性は安心できますが、栄養バランスを整えるのが難しいという問題があります。独学では偏りがちになるため、正しい知識を身につけてから取り組むことが大切です。

愛猫のためのキャットフードの選び方は?

猫の食べ物は「エサ」と呼ばれていた時代から、家族の「ごはん」と呼ぶ時代へ変わりました。私たちと同じように、猫も栄養バランスの良いごはんを食べることで健康を維持することができます。ごはん選びをする際は、以下のポイントを意識しましょう。

1. 総合栄養食を適量与える

猫が必要とする栄養は人間と同じではありません。そこで登場したのが「総合栄養食」と呼ばれるごはんです。おやつなどの「一般食」や「副食」だけでは栄養が偏るため、総合栄養食のごはんを選ぶようにしましょう。

総合栄養食を与えていても、量が少なければ痩せ、多ければ肥満の原因になります。パッケージの目安にとらわれすぎず、ボディ・コンディション・スコアで「3」を維持できる量を与えるようにしましょう。

2. 添加物の少ない新鮮なごはんを選ぶ

猫のごはんと聞くと「カリカリ」と呼ばれる茶色い粒を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、これは「ドライフード」と呼ばれる加工食品です。保存性が高く一般的ではあるものの、高温加熱による栄養素の破壊や添加物の使用が課題とされています。

実際に、ドライフード製造の高温加熱処理によってタンパク質の品質劣化やビタミンの損失、発がん性物質の生成が起こることが研究により明らかになっています。

そこで注目されているのが、素材本来の風味を生かした「フレッシュフード」です。余計な添加物が使われておらず、栄養も美味しさもそのまま届けられるのが特長です。

フレッシュフードは水分量が多く、腎臓病予防や尿路結石のリスク軽減にもつながるとされています。研究では、フレッシュフードなど水分を多く含むごはんを食べる猫の方が、尿路結石のリスクが約50%低下することが示されています。

新鮮で栄養価の高いごはんを選ぶことが、愛猫の健康と長生きにつながります。

まとめ

猫にとってのごはんは、栄養を摂ること以上に楽しみなイベントです。そんなごはんを食べないということは、何か理由があるはず。その理由を探れるのは、一緒に暮らす飼い主さんです。

日頃から愛猫をよく観察し、スキンシップをとることで小さな変化にも気づけるようになります。

食欲不振は病気のサインである可能性もあるため、気になることがあればすぐに動物病院へ。

また、ごはん選びに困った場合は、獣医師やペット栄養管理士といった専門家に相談することも大切です。悩みを一人で抱え込まず、愛猫のためにベストな選択をしてあげましょう。

専門家相談のインスタライブ開催中!

Instagramのペトコトフーズアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」を定期開催しています。愛犬のごはんについて気になることがある方は、ぜひご参加ください。