ドッグフードを選ぶ際に迷うことの一つに「添加物」があると思います。カタカナが多く、聞き慣れない成分ばかり。「発がん性がある」と聞けば愛犬に悪影響があるのではと不安が募りますよね。そこで今回は添加物の必要性や種類、注意点について解説します。

目次

ドッグフードの添加物って何?

添加物(食品添加物)とは、食品をつくる際に加工しやすくしたり保存性を高めたりすることを目的として使用されるものです。「保存料」や「酸化防止剤」など、私たちが食べるものにも使われますので、聞いたことがある方も多いと思います。ドッグフード安全法でも表示義務があります。

そんな添加物はドッグフードにも必要なのでしょうか?答えは、少しあいまいですが「目的によって必要なときもある」です。目的があって添加されるものですから、例えばドライフードの場合は長期保存をするためには先ほどの保存料や酸化防止剤が必要です。無添加にこだわって腐ったり劣化したものを食べてしまっては本末転倒ですよね。

愛犬のごはんに必要な添加物さえ理解しておけば、難しい成分を全て勉強する必要はありません。ぜひ今回の記事で「添加物への苦手意識」を克服してもらえればと思います。

ドッグフードに添加物が使用される理由

ドッグフードの添加物は、主に四つの目的で使用されます。

- 栄養をバランス良くするため

- 食いつきを良くするため

- 品質安定・保存性向上のため

- 飼い主さんのため

最後の「飼い主さんのため」というのは、飼い主さんに美味しそうと思わせて購入につなげるのが目的です。

ピンクやグリーンのドライフードを見たことがあると思いますが、それには「赤色◯号」のような着色料が使われています。お肉の鮮やかな色を保つために「亜硝酸ナトリウム」に代表される発色剤が使われることもあります。

着色料や発色剤は犬に必要のないものです。それらの成分が良いか悪いかを考えるまでもなく、犬のためにつくられていないドッグフードを選ぶのはやめましょう。使われることの多い着色料や発色剤は以下の通りです。

| 着色料 | 赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号、カラメル色素、ビートレッド、β-カロテン、二酸化チタン |

| 発色剤 | 亜硝酸ナトリウム |

他の三つの目的について、詳しく解説していきます。

01【ドッグフードの添加物】栄養バランスのため

ドッグフードは栄養がバランス良く摂取できるように、ビタミンやミネラルが添加されることがあります。「栄養は食材から摂ればいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、食材にはさまざまな栄養が含まれていますので、食材で栄養の足し算はできても引き算はできません。

ある成分を増やそうと食材を足せば、他の成分も増えて過剰になってしまいます。特に「総合栄養食」は各栄養素に基準がありますので、バランスの良い配合にするためには食材だけでなくビタミンやミネラルの添加が不可欠なのです。

ただし、原材料に野菜が含まれていないのに総合栄養食になっているドッグフードは、添加物だけで栄養基準を満たしている可能性があります。ビタミンやミネラルを添加するのは栄養バランスを良くするためなのか、安く作るためなのか、原材料表示を見ることでドッグフードメーカーの姿勢を知ることができます。

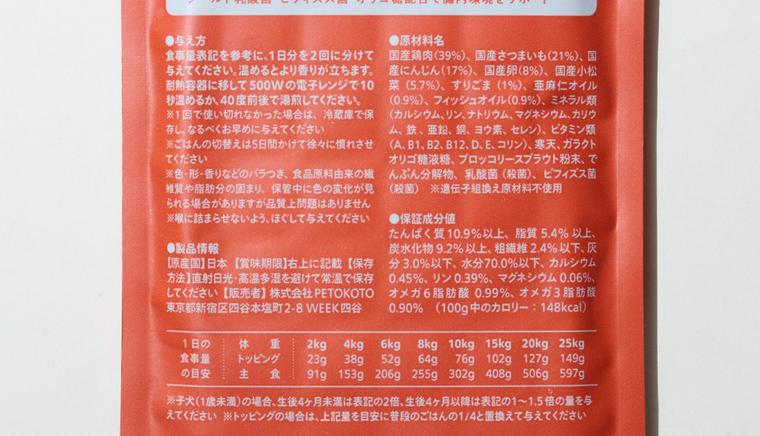

ペトコトフーズの食品表示サンプル

| ビタミン類 | ビタミンA、D、E、K、B1、B2、B6、B12、コリン、葉酸、パントテン酸、ナイアシン |

| ミネラル | ナトリウム(Na)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K)、リン(P)、マンガン(Mn)、セレン(Se)、ヨウ素(I)、亜鉛(Zn)、鉄(Fe) |

| アミノ酸 | DL-メチオニン、L-リジン、タウリン |

※内容量が100g以下の缶詰または表示可能面積が120cm²以下のもの

02【ドッグフードの添加物】食いつきを良くするため

香料(着香料・フレーバー)や動物性油脂、甘味料などは食いつきを良くするために添加されることが多い添加物です。ごはん自体が美味しければ本来は必要ないものですから、普段食べさせているごはんの原材料表示を見て、それらが余計に添加されていないか確認してみてください。

動物性油脂はドライフードに含まれることが多く、開封して時間がたつと油でベタベタしてくるのは動物性油脂が使われている証拠です。涙やけなどの症状が出る可能性があるとも言われています。もちろん食いつきが良くなることはメリットなのですが、油は時間がたてば酸化して体に悪いものになりますし、それを防ぐために酸化防止剤の添加が必要になります。

油の酸化は添加物で完璧に防げるわけではありませんので涙やけの原因になったり被毛の艶を悪くしたりもしますが、飼い主さんの目には見えない形で犬の体に悪影響を及ぼすこともあります。偏食を解決するためのアプローチはさまざまありますので、添加物ではなく獣医師やドッグトレーナーといった専門家を頼ることをお勧めします。

03【ドッグフードの添加物】品質安定・保存性向上のため

ドッグフードの品質を保つために保湿剤や乳化剤、凝固剤、保存料、酸化防止剤などが使われます。品質安定と保存性向上の二つにわけて説明します。

品質を安定させるための添加物

品質を安定させるための添加物として、「保湿剤」「乳化剤」「増粘安定剤・凝固剤」「pH(ペーハー)調整剤」があります。保湿剤

保湿剤は、セミモイストフードやソフトドライフードなど、いわゆる「半生フード」でしっとりとした食感を保つために使われます。グリセリンやプロピレングリコール、ソルビトールが一般的です。プロピレングリコールは猫に毒性が強く、ペットフード安全法でキャットフードでの使用が禁止されています。ウェットタイプのドッグフードで使われていることがありますので、犬と猫が同居している場合は猫が食べてしまわないように注意してください。

乳化剤

乳化剤は、水と油を混ぜて均一に保つために使われます。例えばドレッシングは振って混ぜなければ水と油に分離していますが、マヨネーズは水と油が混ざった状態を保っています。それは、卵黄に含まれる成分が乳化剤として水と油を結びつけているためです。乳化は品質が均一化したり、舌触りが良くなったりするメリットがあります。ドッグフードでは乳化剤として、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン、卵黄レシチンなどが使われます。

増粘安定剤・凝固剤

増粘安定剤や凝固剤は、粘りやとろみをつける「増粘剤」、食品の接着や成分を均一に保つ「安定剤」や「凝固剤」、ゼリーのように食品をゲル化する「ゲル化剤」があります。ウェットフードで多く使われ、カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム、ローカストビーンガム、カシアガム、加工デンプンなどが一般的です。pH調整剤

pH調整剤は、食材の変色を抑えたり、弱酸性にすることで微生物の増殖を抑えて腐敗を防いだりします。クエン酸やリンゴ酸が一般的で、多すぎると味に影響してしまいます。04【ドッグフードの添加物】保存性を向上させるため

保存性を向上させるための添加物として、「保存料」「酸化防止剤」があります。

保存料

保存料は、食品中にいる細菌の増殖を抑えて腐敗を防ぐために使われます。水分量が少なくカビが発生しにくいドライフードや、殺菌して密封される缶詰、冷凍保存するウェットフードでは使われません。保存料として「ソルビン酸」「ソルビン酸カリウム」が一般的で、毒性は報告されていません。酸化防止剤

酸化防止剤は、油などの酸化を抑えるために使われます。「エトキシキン」「BHA」「BHT」「ミックストコフェロール(ビタミンE)」「ローズマリー抽出物」などが一般的で、エトキシキンとBHA、BHTはペットフード安全法で使用量が制限されています。それぞれの詳細は後述します。ドッグフードに保存料や酸化防止剤は必要ない?

最近のドッグフードは、「無添加」をウリにしているものが増えてきました。無添加と言ってもペトコトフーズのように保存料や酸化防止剤まで無添加のものから、着色料や香料だけ無添加、凝固剤以外は無添加というものまで、無添加の定義はメーカーごとに異なります。

ドライフードは酸化防止剤が入っていなければ油が劣化して下痢の原因になります。そのためプレミアムフードでは、「ミックストコフェロール(ビタミンE)」や「ローズマリー抽出物」など天然由来の酸化防止剤が使われます。

ただ、私たちが自分でつくる料理に保存料や酸化防止剤を入れないように、ドッグフードもつくってすぐ食べさせてしまえば保存料や酸化防止剤は本来必要ないものです。

ドッグフードへの使用制限がある添加物一覧リスト

添加物の中にはペットフード安全法で使用が制限されているものがあります。「エトキシキン」「BHA」「BHT」「亜硝酸ナトリウム」の4種類です。ドッグフードの添加物を詳しく知っておきたい方は、代表的なこの四つを覚えてください。

ペットフード安全法では、エトキシキン、BHA、BHTの合計量が150μg/g以下(犬の場合はエトキシキン単体で75μg/g以下)、亜硝酸ナトリウムは100μg/g以下とされています。

※参照:「ペットフード安全法:基準規格等」(環境省)

エトキシキン

エトキシキンは、酸化防止剤として使われます。抗酸化力が強く安価なため、世界中でさまざまな用途に利用されています。「ベトナム戦争で使われた枯葉剤の原料だったから危険だ」と言われることがあるのですが、酸化防止剤として使われただけですからエトキシキンが危険なわけではありません。発がん性が指摘されることもありますが、犬の長期投与実験の結果、有意な差は見られませんでした。欧州食品安全機関(EFSA)も「エトキシキン自体は遺伝毒性又は発がん性はなく、発達毒性も生じない」「イヌに対しては11mg/kg完全配合飼料の濃度で安全である可能性が考えられる」としています。

※参照:「エトキシキン」「欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種に使用するエトキシキン(6-エトキシ-1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表」(食品安全委員会)

BHA

BHA(ブチルヒドロキシアニソール)は、酸化防止剤として使われます。ラット(ネズミ)への投与実験で発がん性が見られたため危険な成分とされることもあるのですが、ラット以外での発がん性は確認されていません。逆に抗がん作用が報告されています。欧州食品安全機関は、「最大で150mg/kg完全配合飼料の用量で、ネコ以外の全動物種に対して安全である」と結論づけています。

※参照:「ブチルヒドロキシアニソール」「欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種に使用する飼料添加物としてのブチルヒドロキシアニソール(BHA)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表」(食品安全委員会)

BHT

BHT(ジブチルヒドロキシトルエン)は、酸化防止剤として使われます。ペットフード安全法では、BHTとエトキシキンとBHAを合計した量に上限値が定められています。制限範囲内で使用する限り、毒性や発がん性は報告されていません。亜硝酸ナトリウム

亜硝酸ナトリウムは、肉の鮮やかな色を保つ発色剤として使われます。ボツリヌス菌など細菌の増殖を抑える効果もあります。よく発がん性が疑われますが、日本をはじめアメリカやEUでドッグフードに含まれる亜硝酸ナトリウムでの健康被害は報告されていません。ただし、ニュージーランドで配合ミスにより大量の亜硝酸ナトリウムが含まれたキャットフードを食べた猫3匹がメトヘモグロビン血症という病気で死亡した事故が報告されています。

以上がペットフード安全法で使用が制限されている4種類の添加物です。何となく悪いものというイメージが広まっているものもありますが、良いか悪いかは必ず科学的な裏付けをもとに判断するようにしましょう。

※参照:「愛玩動物用飼料の成分規格の追加」(環境省/農林水産省)

まとめ

総合栄養食にはビタミンやミネラルの添加が必要

食いつき対策は新鮮なごはんとトッピングから

長期保存するなら保存料や酸化防止剤が必要

ペトコトでは、私たちが食べるごはんのように、愛犬にも新鮮なごはんを食べさせてあげることをオススメしています。添加物を使った手軽さより、添加物の少ない新鮮さを重視したドッグフード選びをしていただければ幸いです。

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。