ビタミンは犬にとっても欠かせない栄養ですが、不足だけでなく人間用のサプリメントを与えてしまうなど過剰摂取にも注意が必要です。各ビタミンの主な働きや過不足で起こる症状や副作用、多く含まれる食べ物について解説します。

この記事のまとめ

- ビタミンは犬の健康維持に欠かせない栄養素で、免疫・代謝・皮膚や被毛・骨の健康など、体のさまざまな機能を支えている

- 脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は過剰摂取に注意、水溶性ビタミン(B群・C)は不足に注意が必要

- 総合栄養食を与えていれば、基本的にビタミン不足の心配は少ないため、人間用サプリメントの追加は原則不要

犬に必要なビタミンって何?

ビタミンは、犬の健康を保つうえで欠かせない栄養素のひとつです。体のあらゆる機能を正常に働かせるために重要な役割を担っています。

そもそも「ビタミン(vitamin)」という言葉は、「生命に必要な」を意味する「vital」と、「アミン(amine)」を組み合わせた造語です。視覚や神経伝達、エネルギー代謝、骨や細胞の生成など、さまざまな機能を支える重要な化学物質です。

犬にとってもビタミンは不可欠ですが、自然食材のみでAAFCO(米国飼料検査官協会)やFEDIAF(欧州ペットフード工業連合会)が定める栄養基準を満たすのは容易ではありません。ある栄養素を補おうとすると、別の栄養素が過剰になってしまうこともあるため、バランスの取れた食事を作るのは意外と難しいのです。

そのため、総合栄養食と呼ばれるペットフードには、ビタミンやミネラルのサプリメントが添加されています。完全手作りごはんで必要な栄養バランスを維持するのは非常に難しく、栄養計算の知識と慎重な食材選びが求められます。

犬に大切なビタミンの種類

犬の健康を保つうえで重要なビタミンは、大きく脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンの2種類に分類されます。それぞれに特徴や注意点があり、どちらもバランスよく摂取することが大切です。

脂溶性ビタミンは「A・D・E・K」の4種類、水溶性ビタミンは「B群8種+ビタミンC」の計9種類です。また、正式なビタミンではありませんが、コリンもビタミンB群に近い働きを持ちます。

一般的に、脂溶性ビタミンは体内に蓄積されやすく過剰症に注意が必要ですが、欠乏はしにくい傾向にあります。一方、水溶性ビタミンは過剰になりにくい代わりに排出されやすく、欠乏しやすい特性があります。特に糖尿病や腎疾患などで多尿になる犬では、不足に気をつけたい栄養素です。

| 種類 | 別名 | |

|---|---|---|

| 脂溶性ビタミン | ビタミンA | |

| ビタミンD | ||

| ビタミンE | トコフェロール | |

| ビタミンK | ||

| 水溶性ビタミン | ビタミンB1 | チアミン |

| ビタミンB2 | リボフラビン | |

| ビタミンB3 | ナイアシン | |

| ビタミンB5 | パントテン酸 | |

| ビタミンB6 | ||

| ビタミンB7 | ビオチン | |

| ビタミンB9 | 葉酸 | |

| ビタミンB12 | コバラミン | |

| ビタミンC | ||

ちなみに、ビタミンB4、B8、B10などの名称は過去に存在しましたが、後の研究によりビタミンの定義から外れることが分かり、現在は欠番となっています。

犬に必要なビタミンの効果と必要量

脂溶性・水溶性あわせて13種類のビタミンには、それぞれ異なる働きがあります。ここでは、犬にとって重要なビタミンの主な効果と、AAFCO基準に基づく成犬の必要量を一覧で紹介します。ナイアシン(B3)、パントテン酸(B5)、ビオチン(B7)、葉酸(B9)などは、一般的に知られている別名で記載しています。

| 種類 | 主な働き | 必要量 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 心臓や肺、腎臓、皮膚の正常な形成や維持に関わり、視覚機能や免疫機能をサポート | 1650-82500μg |

| ビタミンD | カルシウムとリンの吸収を促進。骨と歯をつくる | 12.5-75μg |

| ビタミンE | 抗酸化作用、紫外線障害からの保護、細胞の老化予防 | 33.5mg以上 |

| ビタミンK | 血液凝固、骨と歯の形成、糖尿病や認知症の予防 | |

| ビタミンB1(チアミン) | 糖質からエネルギーを作り出す際の補酵素。神経の機能維持 | 2.25mg以上 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | 脂質の代謝。過酸化脂質の分解。皮膚、爪、被毛の健康な発育 | 5.2mg以上 |

| ナイアシン | 皮膚を健康に保つ。糖質、脂質タンパク質の代謝 | 13.6mg以上 |

| パントテン酸 | 糖質、脂質タンパク質の代謝。傷の治りを早くする | 12mg以上 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝、免疫、神経伝達の機能維持、皮膚を健康に保つ | 1.5mg以上 |

| ビオチン | 疲労回復、糖尿病・肥満の予防、皮膚を健康に保つ | |

| 葉酸 | タンパク質をつくるのをサポート。正常な赤血球の生成 | 0.216mg以上 |

| ビタミンB12 | 造血作用。神経の健康維持 | 0.028mg以上 |

| ビタミンC | 抗酸化作用、エネルギー生成、鉄の吸収促進 |

ビタミンA

ビタミンAは免疫機能の維持に欠かせない栄養素です。犬はβカロテン(プロビタミンA)からビタミンAを合成できますが、猫にはその能力がありません。不足すると感染症にかかりやすくなるとされます。

ビタミンD

ビタミンDは腸からのカルシウム吸収を促進し、骨や歯の形成に重要な働きを担います。人と違い、犬は日光浴ではビタミンDを合成できないため、食事からの摂取が必要です。

ビタミンE

ビタミンEは代表的な抗酸化ビタミンで、体内の細胞を酸化ストレスから守る働きがあります。紫外線や大気汚染、喫煙などのダメージ抑制にも寄与します。ドライフードでは油脂の酸化防止を目的として添加されており、がんや白内障の予防効果も研究されています。

ビタミンB1(チアミン)

ビタミンB1は糖質の代謝に必要な補酵素です。熱や酸化に弱く、加工時に損なわれやすいため、ドライフードには添加が必要です。カツオやイカなどの生魚に含まれる「チアミナーゼ」という酵素がB1を分解するため、継続摂取は欠乏のリスクとなります。

チアミナーゼは加熱調理で不活化されるため、生魚を与える際には加熱することが推奨されます。

ナイアシン

ナイアシンはビタミンB3とも呼ばれ、糖質・脂質・タンパク質の代謝を助けます。犬は必須アミノ酸のトリプトファンからナイアシンを合成する能力がありますが、十分なタンパク質が摂れていることが前提です。

ビタミンC

ビタミンCは強力な抗酸化作用を持ち、免疫力向上や鉄分の吸収を助ける働きがあります。犬は体内でビタミンCを合成できるため基本的に必須栄養素ではありませんが、ストレスや病気などで肝機能が低下している場合は欠乏のリスクが高まります。

人では、喫煙により体内のビタミンC濃度が低下することがわかっており、高濃度ビタミンCの点滴ががん治療への応用として研究されています。

犬のビタミン不足と過剰摂取

AAFCOでは犬のビタミン摂取に関して、最小値や最大値を定めています。ただし、水溶性ビタミン(ビタミンB群やC)は尿から排出されやすく、過剰摂取のリスクが低いため上限が設定されていないものもあります。

とはいえ、人間用のサプリメントを与えてしまうと、犬にとっては過剰摂取になる場合があり注意が必要です。特に脂溶性ビタミンは体内に蓄積されやすく、過剰症のリスクもあります。下記に、不足・過剰それぞれで起こる主な症状をまとめました。

| 種類 | 不足で起こる症状 | 過剰摂取で起こる症状 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 骨や歯の発育不全、免疫力低下、視覚障害(夜盲症、眼球乾燥症)、被毛の貧弱化 | まれに食欲不振、骨折、内出血 |

| ビタミンD | 骨粗鬆症 | 高カルシウム血症、腎障害、腎結石 |

| ビタミンE | 皮膚疾患、免疫力低下 | 特になし |

| ビタミンK | 出血 | 貧血 |

| ビタミンB1(チアミン) | 脚気、疲労、食欲不振、運動失調、麻痺、心臓病 | 血圧低下、不整脈 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | 運動失調、皮膚疾患、結膜炎 | 特になし |

| ナイアシン | 疲労、食欲不振、下痢、舌の壊死 | 血便、痙攣 |

| パントテン酸 | 脂肪肝、成長不良、昏睡 | 特になし |

| ビタミンB6 | 食欲不振、体重減少、痙攣、シュウ酸カルシウム尿結石 | 食欲不振、運動失調 |

| ビオチン | 食欲不振、皮膚炎、脱毛、出血性下痢 | 特になし |

| 葉酸 | 食欲不振、体重減少、貧血 | 特になし |

| ビタミンB12 | 貧血 | |

| ビタミンC | 筋萎縮 | 特になし |

ビタミンD

ビタミンDはカルシウムやリンの吸収を促進し、骨の形成に欠かせない栄養素です。AAFCOでは2007年に最大値が125μgから75μg(乾物1kg・代謝エネルギー4000kcalあたり)に引き下げられました。

これは、100μgのビタミンDを含むフードを与えられたグレートデーンの子犬において、カルシウム吸収率の低下と骨形成異常が報告されたことが理由です。過剰摂取は腎結石などのリスクもあるため、与える量には注意が必要です。

ビタミンE

ビタミンEは抗酸化作用を持ち、フードの酸化防止や細胞の健康維持に寄与します。かつては670mg(乾物1kg、代謝エネルギー4000kcalあたり)の最大値が設定されていましたが、中毒性が見られなかったことから上限値は撤廃されています。

ただし、大量摂取が長期間続くと、ビタミンA・D・Kの吸収率が低下する可能性が指摘されています。

ビオチン

ビオチン(ビタミンB7)は皮膚や被毛の健康維持に関わる水溶性ビタミンで、犬は腸内細菌によって体内で合成できます。しかし、抗生物質の長期使用で腸内細菌が減少すると欠乏しやすくなり、食事での補給が重要になります。

また、生卵白に含まれるアビジンというタンパク質はビオチンの吸収を妨げます。アビジンは加熱で不活化されるため、卵白を与える際は必ず加熱調理しましょう。

ビタミンK

ビタミンKは血液凝固を助け、骨や血管の健康にも関与する栄養素です。ビオチンと同様に、犬は腸内細菌によってビタミンKを合成できますが、抗生物質などを長期間使うと合成量が減り、欠乏することがあります。

犬に必要なビタミンを多く含む食べ物

ビタミンAを多く含む食材

ビタミンAは、免疫力や視覚機能、皮膚や被毛の健康維持に欠かせない栄養素です。動物性のレバーや魚、卵に多く含まれ、植物性の食材では、βカロテン(体内でビタミンAに変換される)を豊富に含む野菜が代表的です。

以下は、ビタミンAやβカロテンを多く含む代表的な食材と、その与え方・レシピ記事のリンク一覧です。

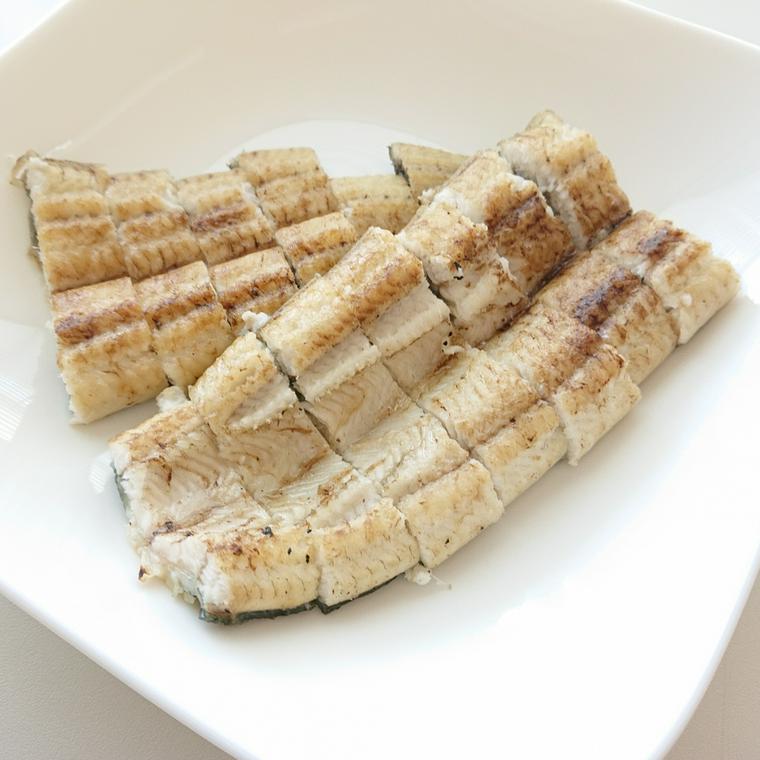

| 豚レバー | うなぎ | マグロ | 鶏卵 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

| ニンジン | ほうれん草 | かぼちゃ | 三つ葉 |

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

ビタミンDを多く含む食材

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨や歯の形成をサポートする栄養素です。ただし、含まれている食品は少なく、主に脂ののった魚や一部のきのこに多く含まれています。

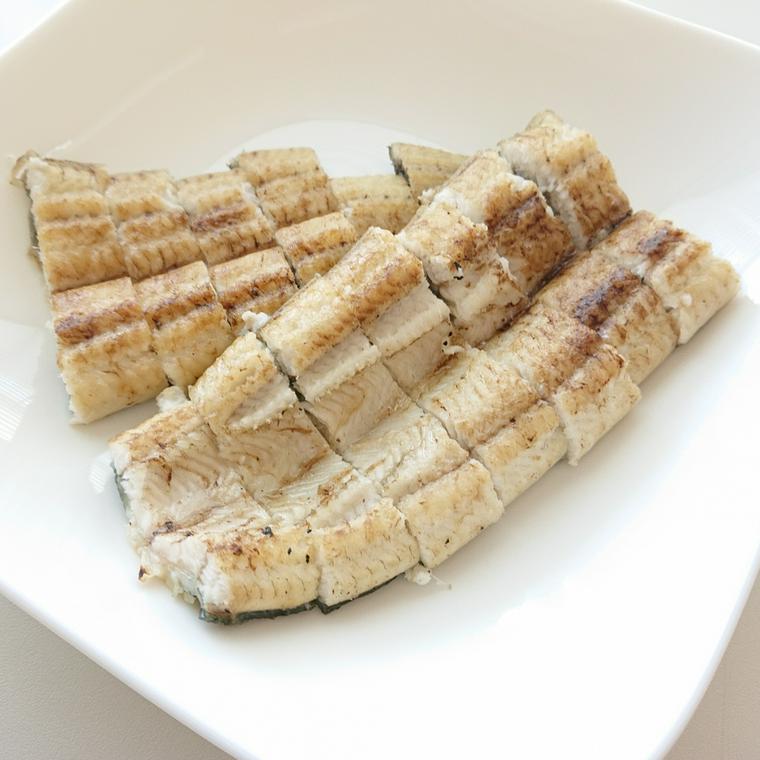

| サケ | アジ | うなぎ | 舞茸 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンEを多く含む食材

ビタミンEは抗酸化作用を持ち、細胞の老化防止や免疫機能の維持に役立つ栄養素です。植物油や野菜などに多く含まれており、手軽に取り入れやすいビタミンのひとつです。

| きな粉 | オリーブオイル | かぼちゃ | モロヘイヤ |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

.jpg) 与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンKを多く含む食材

ビタミンKは血液の凝固や骨の健康に重要な栄養素です。納豆や緑黄色野菜、海藻類に多く含まれており、犬にとっても健康を支える大切なビタミンです。

| 納豆 | パセリ | 大葉 | ひじき |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンB1(チアミン)を多く含む食材

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える際に必要な栄養素で、疲労回復や神経機能の維持にも関わります。豚肉や種実類、穀類、大豆製品などに豊富です。

| 豚肉 | ゴマ | そば | 大豆 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンB2(リボフラビン)を多く含む食材

ビタミンB2は脂質の代謝や皮膚・被毛の健康維持に関わる栄養素で、粘膜の保護や抗酸化作用も期待されます。レバー類、ナッツ類、納豆や青菜に多く含まれます。

| 牛レバー | アーモンド | 納豆 | モロヘイヤ |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ナイアシン(ビタミンB3)を多く含む食材

ナイアシンは糖質・脂質・タンパク質の代謝を助ける働きを持ち、皮膚や粘膜の健康維持にも重要なビタミンです。主に魚類や肉類に多く含まれます。

| カツオ | マグロ | サバ | 鶏肉 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

パントテン酸を多く含む食材

パントテン酸は糖質・脂質・タンパク質の代謝に関わるビタミンで、エネルギーの産生や皮膚の修復、免疫機能の維持に役立ちます。レバーや卵、納豆、青菜などに多く含まれています。

| 豚レバー | 鶏卵 | 納豆 | モロヘイヤ |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンB6を多く含む食材

ビタミンB6はタンパク質の代謝や神経の働きに関与し、免疫力や皮膚の健康を支える重要なビタミンです。魚や肉、野菜など幅広い食品に含まれています。

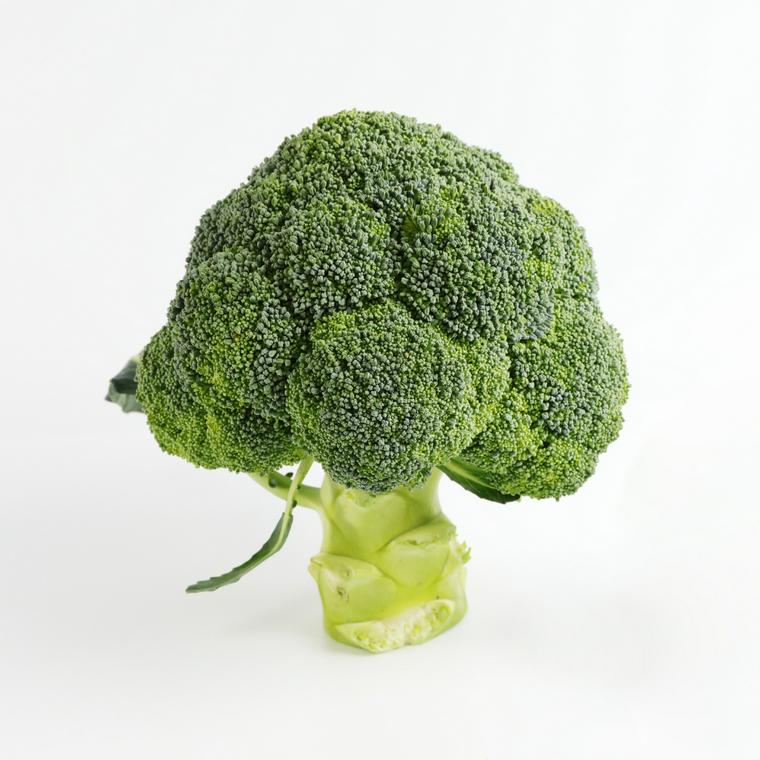

| マグロ | そば | ブロッコリー | 鶏肉 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

ビオチンを多く含む食材

ビオチンは皮膚や被毛の健康維持、糖質・脂質の代謝に関わるビタミンで、疲労回復や炎症予防にも役立ちます。主にレバーや卵、大豆製品、ナッツ類に豊富です。

| 牛レバー | 鶏卵 | アーモンド | 大豆 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方

レシピ

与え方

レシピ

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

葉酸を多く含む食材

葉酸は赤血球の生成や細胞の再生、胎児の発育サポートなどに欠かせない栄養素で、特に妊娠中の犬にも重要です。海藻やレバー、豆類、緑黄色野菜に多く含まれます。

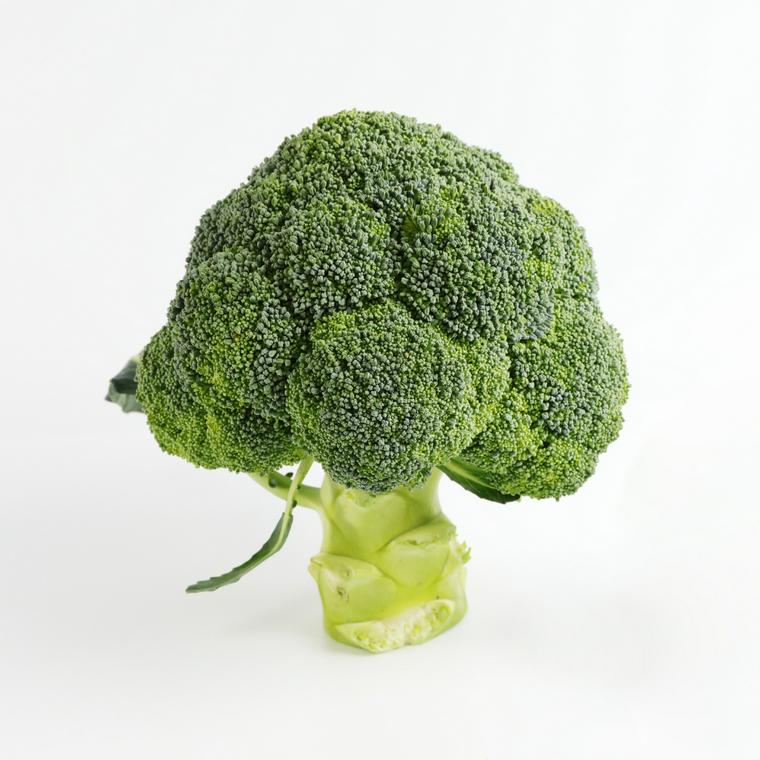

| 海苔 | 鶏レバー | ブロッコリー | 枝豆 |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンB12を多く含む食材

ビタミンB12は造血や神経の健康維持に欠かせない栄養素で、不足すると貧血や神経障害のリスクが高まります。特に動物性食品に多く含まれており、植物性食品からの摂取は難しいため、意識して取り入れることが大切です。

| しじみ | 牛レバー | サバ | サンマ |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

ビタミンCを多く含む食材

ビタミンCは抗酸化作用や免疫力の維持、鉄の吸収促進などに役立ちます。犬は体内でビタミンCを合成することができますが、肝機能が落ちている場合は不足の可能性もあるため、野菜や果物で適度に補うのがおすすめです。

| ピーマン | キウイ | 柿 | イチゴ |

|---|---|---|---|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

与え方はこちら

与え方はこちら

|

犬とビタミンについてよくある質問

まとめ

ビタミンは犬にとっても必要不可欠な栄養素のひとつです。総合栄養食を基本にしていれば、特別に意識しなくてもバランスよく摂取することが可能です。

ただし、トッピングやおやつを与える際は、ビタミンの種類ごとの特徴や、含まれる食材について理解しておくことが大切です。愛犬の健康と長生きのためにも、日頃から栄養バランスを意識してみてください。

参考文献

- 「小動物の臨床栄養学 第5版」

愛犬のごはんは素材の旨味と栄養が詰まったフレッシュフードがおすすめ

ペトコトフーズの冷凍フレッシュフードは、素材本来の旨味や香りが楽しめるように、低温スチーム加熱で丁寧に調理し、急速冷凍で鮮度をそのまま閉じ込めた、保存料・添加物不使用の総合栄養食です。

グルテン・グレインフリーかつ、新鮮な国産肉や野菜を10種類以上使用。愛犬の健康を考えて開発された「フレッシュフード」で、毎日の主食やトッピングにも活用できます。

暑い季節は半解凍で与えると、体を冷やしながら水分補給できるため熱中症対策にもおすすめですよ。

※お腹が弱いワンちゃんには、しっかり解凍してから与えるようにしてください。

\【初めての方へ】今なら78%オフ!970円でお試し/

お出かけやトレーニング時にもおすすめな愛犬用おやつ

ペトコトフーズのおやつは四国産若どりや鹿児島県産の紫いも、青森県産のりんごなど国産食材をふんだんに使用し、獣医師が監修した保存料無添加のおやつです。

- 全犬種・全年齢が対象!

- フリーズドライ製法なので常温保存可能!

- ジッパー付きのパッケージで散歩のお供にも!

水に浸すと食材本来の歯応えに戻るため子犬からシニア犬まで楽しんでいただけます。