全身を毛で覆われている犬ですが、実は寒がりな動物です。寒さが引き起こす病気もあるため、特に冬にはきちんとした寒さ対策をしましょう。今回は、寒さに強い・弱い犬種や犬が寒がっている時のサイン、防寒対策などを紹介します。

目次

犬は実は寒がり?

人と比べ、犬は生物学的には寒さに強いといわれています。

ただし人にも寒がりなタイプと暑がりなタイプがいるように、犬にも寒さに対する得意・不得意があります。

犬種ごとに寒さに強い・弱いはありますが、その子によって異なります。いくら寒さに強い犬種でも、寒そうにしていたら寒さ対策をとるようにしましょう。

寒さに強い犬種

- シベリアンハスキー

- 秋田犬

- スピッツ(日本スピッツ)

北部の寒い地域を原産とする犬種は、寒さに強いことが多いです。逆に暑さには弱い特性を持つので、夏の暑さ対策には注意が必要です。

冬でも暖房を直接犬のベッドに向けるなど、異常に温度が上がりすぎる環境は作らないようにしてください。

シベリアンハスキー

秋田犬

東北地方で生まれた日本犬の一つ。換毛期に抜ける毛の量からもわかるように、寒さに負けない優れたアンダーコートを持ちます。

スピッツ(日本スピッツ)

雪のように真っ白な毛を持つ犬種です。日本スピッツはドイツ原産の大型の白いスピッツをルーツに持ち、シベリアを経由して日本に入ってきたとされています。

寒さに弱い犬種

.jpg)

- トイプードル

- ミニチュアピンシャー/イタリアングレーハウンド

- パグ/フレンチブルドッグ

多くの小型犬を始め、シングルコートを持つ犬種や皮下脂肪が少ない犬種は寒さに弱いとされています。

フワフワモコモコの毛であっても、毛質が寒さに対応していないこともあるので、見た目による判断はしないようにしましょう。

特に寒さが伝わりやすい地面に近いところを歩く小型犬は、大型犬と比較して寒がりであることが多いです。

また子犬や老犬といった免疫力や体力がない犬は、寒さに適応できる体の仕組みになっていないことも多いため、人がコントロールしてあげる必要があります。

トイプードル

.jpg)

賢いだけでなく、毛が抜けにくいことからも愛玩犬としての人気が高い犬種です。

毛が抜けにくいということは、目立った換毛期もないので、季節に応じた毛が生えてこないということでもあります(毛が生え変わる犬種でも寒がりなパターンはよくあります)。

羊毛のようなモコモコの毛が生えているようにも見えますが、寒さに対応した毛ではないため冬は寒さ対策が必要です。

ミニチュアピンシャー/イタリアングレーハウンド

小型でスムースコートを持ち、皮下脂肪も少ない犬種です。

犬にはあまり洋服を着せるのが好きではないという考えの人も、これらの犬種に限っては着せるという人もいるほど、寒さに弱いです。

短頭種

ミニチュアピンシャーなどとは対照的な体型の犬種ですが、パグやフレンチブルドッグなど、毛が短いため、実は彼らも寒がりです。

肌が弱いので、乾燥による炎症などを防ぐためにも保温できる洋服を着せてあげると良いでしょう。

犬が寒いと感じる温度

犬種や個体差はありますが、犬は5度以下くらいで寒いと感じるようです。

寒さに慣れていない犬の場合や、子犬・老犬の場合は10度でも寒いと感じることがあるため、犬の寒がっているサインを見逃さないようにしましょう。

犬が寒い時のサイン

- 震える

- 丸くなる

- 運動量が減る

- 暖房の前にいる

- 水を飲まない

- 普段と違う行動をする

痛みなどをあまり訴えないといわれている犬ですが、犬の行動から寒がっているかどうかを判断することもできます。合図を見逃さないようにしましょう。

震える

犬が寒がるサインとして、小刻みにプルプルと震える姿はわかりやすいサインです。しかし寒さ以外にも、病気や筋力の低下が原因で震えることもあるので、寒さ対策が万全なのに震え続ける場合には獣医師に相談してみてください。

また、震える姿を見た家族が心配して抱っこしてくれるなどの経験を覚えている犬は、気を引くために震えることもあります。

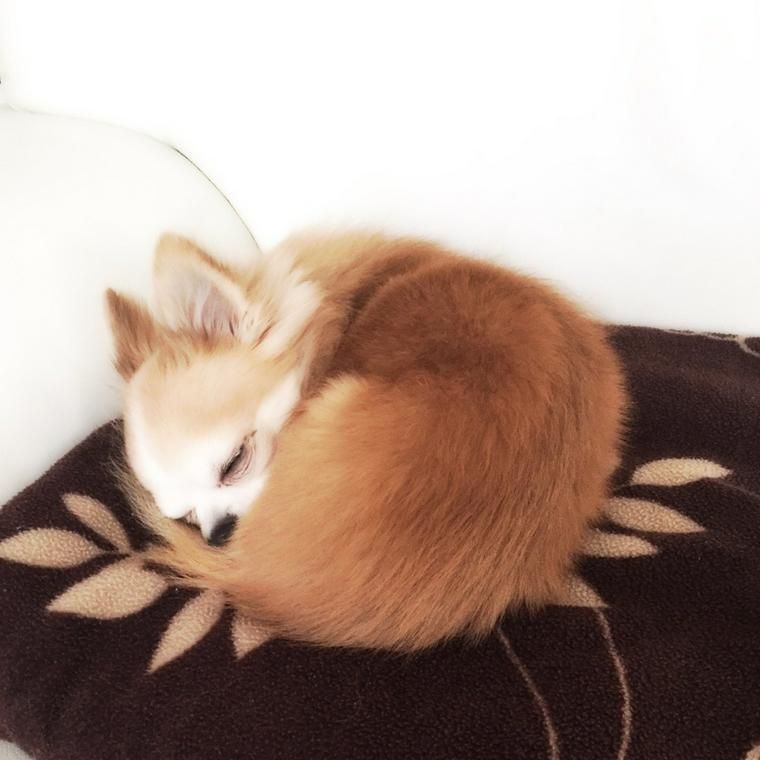

丸くなる

寒いと、体の熱が逃げないように丸くなる習性があります。しかし警戒心の高い犬や、寝るスペースが狭い場合などにも丸くなって寝ることがあります。見極め方として「いつもは活動的に動いている時間なのに丸くなっている」「警戒心がない・寝るスペースが狭くないのに丸まっている」ことなどがあげられるので、参考にしてみてください。

運動量が減る

人も寒いと肩がすくんで体が縮こまることがありますが、これは犬も同じです。前項の丸くなると似ている部分もありますが、熱を逃さないために見られる行動です。

暖房の前にいる

ヒーターなどの近くから離れない場合は、寒いと感じているためであることが多いです。電源がついていないのに、近くに座って待っている犬もいます。しかし、起動している状態であまりに近ぎる場所にいたり、長時間離れなかったりする場合には、すでに体はポカポカになっているので離すようにしましょう。

その際、首輪の金属部分がとても熱くなっている可能性もあるので、注意してください。

水を飲まない

暑いときと比べると水を飲む量は減ります。多少減ったからといって過剰に心配することはありませんが、寒さが原因で水をまったく飲まなくなる犬もいます。脱水症状や乾燥の原因にもなるので、室内の温度はある程度保ってあげましょう。

普段と違う行動をする

名前を呼んでも来なかったり、大好きなはずのお散歩やご飯に反応しなかったり、いつもなら考えられない行動をする場合にも、寒いと感じている可能性があります。明らかに元気がないときは別の原因が考えられるので、普段から行動をよく観察しておくようにしましょう。

寒がりな犬のための寒さ対策

暖房機器を使う

スタンダードなだけに効果があります。犬種や地域にもよりますが、室温は20度前後が犬にとって理想的な温度であるといわれています。

フェンスや置く場所を工夫して、安全対策も忘れずに施しましょう。しっぽが気づかないうちにヒーターに触ってしまっており、毛先が焦げてしまうというケースもあるようです。

こたつやホットカーペットには注意

お腹など毛が少ないところはもちろん、毛が生えているところであっても低温やけどを引き起こす恐れがあるため、使用は控えるか、最大の注意を払いましょう。洋服を着せる

犬のストレスになることから洋服を着せることを好まない人もいると思いますが、保温効果の高い洋服を着せることで犬は「洋服は暖を与えてくれるもの」と学びます。イタリアングレーハウンドやミニチュアピンシャーといった犬種は、洋服がないほうがつらい思いをすることもあるので、徐々に慣らせながら防寒対策をしていきましょう。

冬用のベッドを用意する

犬用ベッドは夏と冬で変えるのがおすすめです。夏用に作られたものはひんやりしたり通気性に優れているものが多いので、冬に使うには寒く、一方で夏に冬用を使うとダニやノミが発生する原因にもなるため、うまく使い分けましょう。

散歩は暖かい時間帯に

地面が乾燥していて寒い日には、肉球のケガにつながることもあります。肉球のケガは、感染症を引き起こす原因になり得ます。また、地面が冷たい嫌悪感から散歩に行くことを拒むようになる犬もいるので、暖かい時間帯に出かけるようにするなどの工夫をしましょう。犬用の靴を履かせるのもおすすめです。

犬の寒さが原因で発症しやすい病気

急な寒暖差や厳しい寒さに体調を崩してしまうのは、犬も人も同じです。

気管支炎

寒さと同時に訪れる乾燥が引き起こす疾患です。頻繁に咳をするようになるなどの症状が見られます。小型犬に発症しやすいですが、小型犬の血を引く雑種も細い気管を持つことがあるため、中型犬などであっても注意が必要です。

下痢

お腹を冷やしたり免疫力が低くなることで、下痢を引き起こしやすくなります。特にボストンテリアなどは下痢をしやすい傾向にあるので、より保温効果の高い服を着せるなどの工夫が必要です。もし下痢をした場合には、脱水症状にも注意してください。

低体温症

体温調節が追いつかず、体温が下がった状態から上がらなくなる疾患です。重度の場合は命にも関わり、軽度の場合は震えなどの症状が見られます。気温が低い環境下では、どの犬種の犬にも起こり得る疾患ですが、特に子犬や老犬は注意が必要です。

霜焼け

犬の耳や、裸足で歩く犬の足は、霜焼けの危険性があります。寒さに弱い犬種のほか、ダックスフンドやバセットハウンドなど大きな耳を持つ犬は特に注意してください。耳を保護するカバーなども売っています。

また、足には靴を履かせてあげるのが効果的です。慣れるまで時間がかかる犬もいますが、靴を履いて歩けるようになれば、冬だけでなく夏場のアスファルトを歩く際のやけど防止、災害時にも役立つので、根気よく練習してみてください。

寒い時期にも水分補給をかかせずに

暑い時期に比べ、寒くなると犬の水を飲む量は減る傾向にあります。飲水量が減ると「尿石症」や「膀胱炎」「腎臓病」のリスクが高くなります。

「水を飲む量が減った」と思ったら、普段ドライフードを食べている場合は、水を混ぜてふやかすことで水分摂取につながります。

もしくはドライフードから冷凍フレッシュフードに変えることで食事から手軽に水分摂取ができるようになります。

特に「愛犬に長生きしてほしい」と願う飼い主さんにはヒューマングレードの食材を使用し、余計な添加物も入っていない「フレッシュフード」がお薦めです。

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。

犬の寒がりはケアで解決!

寒いときのサインは「震える」「丸くなる」「水を飲まない」などがあります

有効な寒さ対策は「服を着せる」「冬用の布団を用意する」などです

寒さによって「気管支炎」「下痢」「低体温症」になりやすくなります

室内では、乾燥ややけどに注意しながら温度調節をしてあげると、寒がりな愛犬も元気に冬を過ごすことができます。