犬は魚を食べても大丈夫です。魚にはタンパク質やDHA・EPAといった体に良い栄養が豊富に含まれており、骨やアレルギー、与えていい量に注意すれば、おやつや毎日のごはんのトッピングとして食べられます。犬にオススメの魚や食べてはいけない魚介類について解説します。

目次

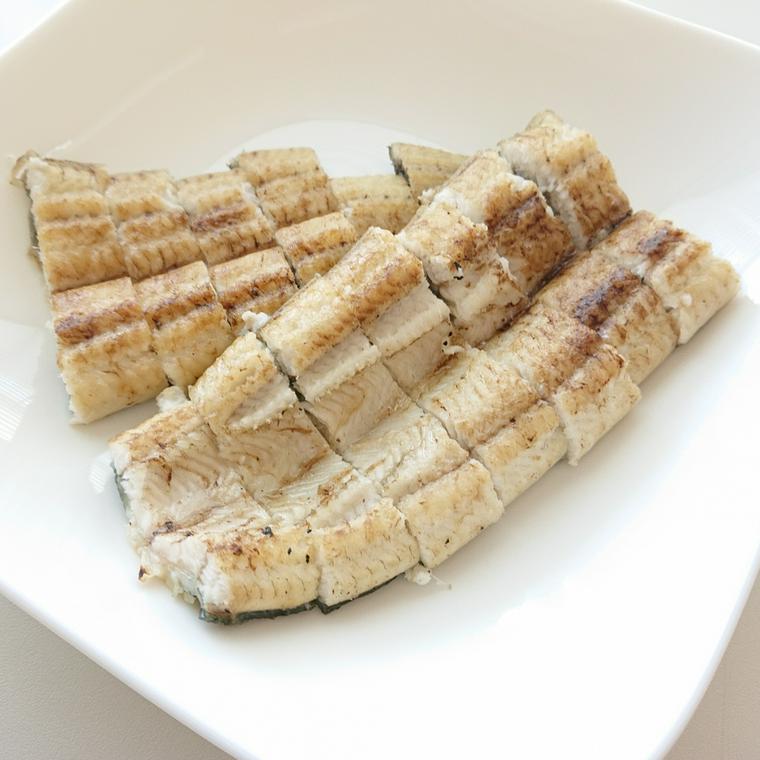

| 犬が食べても大丈夫な魚 | うなぎ、エビ、カツオ、カニ、鮭、鯖、さんま、しらす、鯛、煮干し、ブリ、マグロ |

|---|---|

| 犬が食べてはいけない・注意が必要な魚 | イカ、いくら、ししゃも、タコ |

犬が食べても大丈夫な魚

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

犬が食べてはいけない・注意が必要な魚

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

詳細を読む |

犬に魚を与える際の注意点

犬に魚を与える際は以下の点に注意してください。

- できる限り火を通して与える

- アニサキス食中毒

- 魚アレルギー

- 与える量

- 魚の骨

- ヒスタミン食中毒

1. できる限り火を通して与える

犬も魚の刺し身を食べることができますが、生の魚は細菌による食中毒のリスクがあります。鮮度の良い魚でもアニサキスのリスクがあり(詳しくは後述)、加熱することでそれらを避けることができます。犬に魚を与える際は、茹でたり焼いたりすることで安全に食べさせることができます。2. アニサキスの食中毒に注意

アニサキスは寄生虫の一種で、鯖やイワシ、カツオ、鮭、イカ、サンマ、アジなどの内臓に寄生します。鮮度が落ちると内臓から筋肉に移動し、それを食べることでアニサキスが胃壁や腸壁に噛み付いて嘔吐や激しい痛みを伴う食中毒(アニサキス症)が起こります。アニサキスは熱に弱いため、加熱すれば死滅します。3. アレルギーに注意

魚はアレルギーが少ないとされていますが、ゼロではありません。初めて与える時は少量にして、以下のような症状が出ないか様子を見てあげてください。食物アレルギーには、生まれつきの体質による先天性アレルギーと、長い期間同じ食材を食べることで発症する後天性アレルギーがあります。

初めて食べる食材を与える際は少量からスタートさせてあげましょう。アレルギーには以下の症状になる可能性が挙げられます。

- 下痢

- 嘔吐

- 皮膚の痒み

- 元気がない

- 目の充血

上記のような症状があれば、すぐにかかりつけの獣医師に相談しましょう。一方で、アレルギーテストで陽性が出たから食べられないと思う飼い主さんも多いですが、それは間違いです。症状が出ていなければ食べさせても問題ありませんので、特定の食材を食べさせてアレルギー反応が出るか確認してみてください。

4. 与える量に注意

前提として、犬は総合栄養食のごはんを食べていれば、それ以外は与える必要はありません。与え過ぎは肥満の原因になりますし、タンパク質のため、過剰摂取は腎臓病のリスクもあります。おやつとして与える場合は、1日の最適カロリー量の10%以内にしてください。毎日の最適カロリー量はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単に計算することができます。

愛犬のカロリー計算をする

5. 魚の骨に注意

人間であれば多少の魚の骨は噛み砕いて食べてしまう人もいるかもしれません。しかし犬は「よく噛んで食べよう」と心がけてはくれません。魚の骨は小さく、勢いよく食べている時に口や喉を傷つけたり、胃腸に負担をかけてしまったりする恐れがあります。

最悪の場合、胃腸を傷つけ動物病院で治療が必要になってしまうこともあるので、骨は取り除いてから与えるようにしましょう。

6. ヒスタミン食中毒に注意

ヒスタミン食中毒は「ヒスタミン」という物質を含有している魚を摂取することによって発症する中毒です。魚がもともと持っている「ヒスチジン」という物質が、細菌の持つ脱炭酸酵素の働きよって魚肉内で「ヒスタミン」を生成します。

魚を常温で放置することによって細菌が増殖するので、必然的にヒスタミンの生成される量も多くなり中毒を起こす確率が高くなります。

ヒスタミンは熱にとても強いため一度ヒスタミンが生成されてしまうと熱処理によって分解することは困難です。

予防策として新鮮な魚を購入することを心掛け、常温の状態で放置しないようにしましょう。ヒスタミン食中毒になると摂取後2〜3時間で以下のような症状が出るといわれています。

- 下痢

- 嘔吐

- 舌や顔の腫れ

- 蕁麻疹

- めまい

犬にとっても良い魚の栄養成分

DHA

オメガ3の不飽和脂肪酸の一つで、皮膚粘膜の健康を保ち脳の働きを活発にしてくれる役割があります。認知症予防にもなるので、積極的に取り入れたい栄養素の一つです。EPA

魚に多く含まれている不飽和脂肪酸です。EPAが血中に血栓ができるのを防ぐことで、血栓の詰まりが原因となりやすい心筋梗塞や脳梗塞になる確率を下げてくれます。タンパク質

魚が持つ動物性のタンパク質は肉のタンパク質よりも消化しやすく、肉にアレルギーのある犬にとって重要なタンパク源になります。カルシウム

しらすやわかさぎなどの小魚にはカルシウムが豊富に含まれています。骨や関節を健康的に保つのには欠かせない栄養素です。タウリン

アミノ酸の一種です。動脈硬化や貧血、視力の低下などを予防する効果が期待されます。またコレステロール値を低下させ肝機能を強化する働きがあります。犬にとって赤身魚、白身魚、青魚の違い

魚には「赤身魚」「白身魚」「青魚」という種類があります。それぞれ特徴があるので覚えておくと犬にご飯を作るときに役立つかもしれません。

赤身魚

マグロやカツオが有名です。赤身魚は身の筋肉が色素タンパク質によって赤く見えるため赤身魚と呼ばれています。赤身魚は寝ている間も常に泳ぎ続ける魚のため、持久力が必要になってきます。そして泳ぎ続けるためにはヘモグロビン、ミオグロビンという色素タンパク質が必要になります。

ヘモグロビンやミオグロビンは、鉄を多く含んでいるため、貧血の予防に効果的です。

白身魚

鯛やヒラメ、カレイなどが有名です。高タンパク低脂肪な食材のためダイエットにも適しています。また、鮭は赤身魚と思われがちですが、実は白身魚の分類です。鮭の身が赤く見える原因はアスタキサンチンという色素で、カロテノイドという老化を防ぐ抗酸化作用のある色素物質の一種です。

青魚

青魚は赤身魚や白身魚とは異なり、背中の青みなど表面的な色が判断基準になっています。そのためマグロなどは赤身魚であると同時に、青魚でもあるということになります。青魚にはその他イワシや鯖、サンマなどが挙げられ、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸、タウリンなどが豊富に含まれています。

ただし、不飽和脂肪酸は体内で分解する際にビタミンEをたくさん消費してしまいます。そのため青魚をたくさん与え過ぎてしまうとビタミンEが不足し、筋肉が衰えたり毛並みが悪くなったりしてしまいますので、与えすぎにはご注意ください。

犬に魚の加工品は与えても大丈夫?

魚の種類や加工品の中でも与えていいものと避けるべきものがあります。基本的に人間用に作られているものは犬にとって塩分量が多すぎるのでやめましょう。

魚肉ソーセージ

塩分過多になってしまう恐れがあります。犬用の食材を選ぶようにしたほうがよいでしょう。魚卵

魚卵には豊富な栄養が含まれています。しかし寄生虫や塩分過多の懸念があることは注意したほうがよいでしょう。魚の皮

鮭やアジ、イワシなど皮付きで手に入る魚などは、皮も一緒に食べさせることができます。コラーゲンも豊富なため、被毛を美しく保ってくれます。まとめ

栄養豊富ですが、与えすぎには要注意

寄生虫やアレルギーに注意しましょう

新鮮な魚を小さく切って与えましょう

与える際は骨を取ってあげましょう

魚は栄養が豊富なのでときどき愛犬の食事に取り入れてみてあげてもいいかもしれません。

新鮮な魚を心掛け、種類によっては養殖の魚を選ぶと寄生虫のリスクを回避することができます。最初は少量からスタートしましょう。

参考文献

- America Kennel Club「Can Dogs Eat Fish?」

- PetMD「Can Dogs Eat Fish & Tuna Fish?」

- 農林水産省「だから、お魚を食べよう!(1)」

専門家相談のインスタライブ開催中!

ペトコトのInstagramアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」やトリマーやトレーナーへの相談会を定期開催しています。愛犬について気になることがある方は、ぜひご参加ください。

アカウントをフォローする