炭水化物は犬にとっても三大栄養素の一つとして重要な存在です。「オオカミは肉食だったから、犬の食事に炭水化物は不要。肉だけ食べていればいい」と考える人もいますが、それは大きな間違いです。今回は炭水化物の必要性や与えて良い食材について解説します。

この記事のまとめ

- 炭水化物は犬にとっても三大栄養素の一つで、糖質と食物繊維の両方が健康維持に役立つ

- 犬は炭水化物を消化でき、加熱されたデンプンであれば効率よくエネルギーとして利用できる

- 炭水化物はエネルギー効率が良く、腎臓の負担軽減や腸内環境の維持にも貢献する

犬に炭水化物は不要という意見は嘘

犬にとって炭水化物は三大栄養素の一つで、糖質と食物繊維にわかれます。犬はもともと肉食でしたが、人と暮らすようになって進化を遂げ、今では糖質も食物繊維も犬が健康に生きていくために欠かせない栄養素となりました。

| 三大栄養素 | |||

|---|---|---|---|

| タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | |

| 糖質 | 食物繊維 | ||

犬は炭水化物の消化が苦手という誤解

グレインフリーのドッグフードが良いとする根拠として、犬は炭水化物を消化するのが苦手と言われることがあります。残念ながらそれは間違っていますし、グレインフリーのドッグフードにはメリットがありません(アレルギーの子には有効です)。

ただし人間と犬だけで比べれば、犬のほうが炭水化物を消化するのが苦手というのは正解です。なぜなら人間が唾液にデンプンの分解酵素であるアミラーゼを含むのに対して、犬は含まないからです。デンプンの分解・代謝過程を比べてみましょう。

| デンプンの分解・代謝過程 | ||

|---|---|---|

| 人間 | 犬 | |

| 口 | 唾液のアミラーゼがデンプンを麦芽糖(マルトース)に分解 | デンプンのまま通過 |

| 十二指腸 | 膵液のアミラーゼが残りのデンプンを麦芽糖に分解 | 膵液のアミラーゼがデンプンを麦芽糖に分解 |

| 小腸 | 小腸のマルターゼが麦芽糖をブドウ糖(グルコース)に分解。血液中(血糖)から全身を巡りエネルギーとして利用 | |

| 肝臓・筋肉 | 血糖をグリコーゲンとして貯蔵。血糖が下がるとブドウ糖に戻し、エネルギーとして利用 | |

| 脂肪組織 | 過剰になったブドウ糖を皮下脂肪や内臓脂肪として貯蔵。空腹(低血糖)が続くとエネルギーとして利用 | |

人間と犬で違うのは唾液のアミラーゼの有無だけで、そこから先は同じです。もちろん消化する力は人間のほうが強いのですが、犬も肉食から雑食に進化する中でこの代謝過程を獲得していったのです。この遺伝子変化は科学的に証明されています(※)。

ちなみにグレインフリーのドッグフードに穀物は入っていませんが、サツマイモやカボチャ、豆類などの炭水化物は含みます。ほとんどの犬にとってグレインフリーは意味が無く、グレインフリーと書けば売れるというメーカー側のメリットしかありません。

加熱することで消化性が高くなる

私たちは炭水化物源としてご飯を主食にしていますが、食べる時は必ず炊いてから食べますよね。 なぜ生米を食べないのでしょうか? もちろん美味しくないからというのも理由かもしれませんが、 消化に悪い というのが一番の理由です。

これは犬にとっても同じで、生米を漁った犬が下痢をした というのはよくある話です。 お米の主成分であるデンプンは水と熱を加えることで構造が崩れ、消化性が高まります。 これをα化(あるふぁか)、もしくは糊化(こか)と言います。

ある研究では、デンプンがα化されているドライフードを食べた犬を調べたところ、 小腸で 100%消化されていた そうです。 ちなみにペトコトフーズでも、ビーフとポークで炊いたお米を使っています。

炭水化物はアレルギーの原因になる?

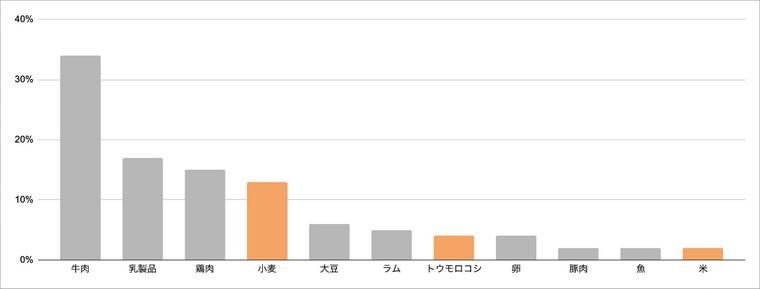

もう一つ グレインフリーのドッグフードが生んだ誤解 の一つとして、 「炭水化物(穀物)はアレルギーになりやすい」という誤解があります。 だから「グレインフリーが良い」とつながるのですが、 ドイツ・ミュンヘン大学の調査結果を見てみましょう (※)。

犬のアレルゲン食品として最も報告が多いのは牛肉で、乳製品、鶏肉と続きました。 小麦は4番目、悪者にされがちなトウモロコシは7番目、米は11番目でした。 つまり、穀物がアレルギーの原因になりやすいという科学的な根拠は無い わけです。

犬が炭水化物を摂ることのメリット

人との生活を始めた犬は、炭水化物を仕方なく摂り始めたのかもしれません。 しかし、新たな食生活は、犬にとってメリットが大きいものでした。 具体的には、「効率的なエネルギーの生成」 「腎臓の負担軽減」 「食物繊維の有効活用」が挙げられます。

メリット1:効率的なエネルギーの生成

もともと犬は肉、つまりタンパク質からエネルギーを生成していました。 食べた肉は胃酸や膵液によってアミノ酸に分解され、小腸から肝臓を通って全身で利用されます。 脳の栄養源はブドウ糖ですが、肉食動物はそれをアミノ酸から作りだすこともできます。

それなら、「やっぱり犬も肉だけで問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、 「肉だけ食べる」ではなく、「炭水化物も摂る」というのがポイントです。 同じ栄養でも、脂肪やタンパク質より 炭水化物のほうが効率的にエネルギーを作れる のです。

犬は人間との生活の中で狩りの機会が減りましたが、炭水化物を含む人間の残飯が手に入るようになりました。 炭水化物を摂ることは、人間と生活する犬にとって効率的にエネルギーを生み出す大きなメリットになったのです。

メリット2:腎臓の負担軽減

タンパク質がアミノ酸に分解される際、有害なアンモニアが出ます。 このアンモニアは肝臓で尿素に変換され、腎臓でろ過されておしっことして排泄されます。

健康な子であればタンパク質の量を気にする必要はありませんが、腎臓病の場合は注意が必要です。 腎臓の負担を減らすため、タンパク質を制限する食事療法を行います。 しかし、タンパク質を減らすとエネルギーの生成量が減ってしまいます。

そこで、変わりのエネルギーを 炭水化物や脂肪からカロリーを補う 必要があります。 犬は炭水化物を摂ることで、腎臓の負担を減らしながらエネルギーを得ることができるようになったのです。

| タンパク質の分解・代謝過程 | |

|---|---|

| 胃 | 胃液のペプシンがタンパク質を大きいペプチドに分解 |

| 十二指腸 | 膵液のトリプシンが大きいペプチドを小さいペプチドに分解 |

| 小腸 | 小腸のペプチダーゼがペプチドをアミノ酸に分解 |

| 肝臓 | アミノ酸をタンパク質に変換。アンモニアを尿素に変換 |

| 腎臓 | 尿素をろ過して排泄 |

メリット3:食物繊維の有効活用

炭水化物は「糖質」と「食物繊維」の二つに分けることができます。 食物繊維は長らく栄養としての価値はなく食感を悪くするだけの邪魔者とされてきましたが、 近年の研究で健康に欠かせないもの であることがわかってきました。

| 炭水化物 | 糖質 | 単糖類 | ブドウ糖、果糖など |

|---|---|---|---|

| 二糖類 | ショ糖(砂糖)、麦芽糖、乳糖など | ||

| 多糖類 | デンプン、オリゴ糖など | ||

| 食物繊維 | 水溶性 | 難消化性デキストリンなど | |

| 不溶性 | セルロースなど |

食物繊維の役割の一つは、腸内細菌の餌になることです。 腸内細菌も近年の研究により肥満や糖尿病、癌、腸疾患などさまざまな病気に関連があることがわかってきました。 腸内環境を良くすることでアレルギーの予防・治療につながる こともわかっています。

もう一つの役割として、便秘の解消があります。水溶性の食物繊維は水分を含んでゲル状になることで満腹感を維持したり、不溶性の食物繊維はうんちのかさを増やして腸の動きを良くしたりしてくれます。人でも同じですから、意識して摂っている方も多いと思います。

犬がタンパク質ばかり摂ることのデメリット

実はタンパク質ばかり摂るのはデメリットがあることも分かってきました。高タンパクフードは犬の攻撃性を高める可能性があるのです。体内のアミノ酸濃度が高くなると、セロトニンが少なくなり、イライラ感につながることがわかっています(※)。

また、炭水化物を摂らないとタンパク質からエネルギーを作らなければいけません。タンパク質には皮膚や被毛、内蔵、筋肉、骨、血液などを作る大事な仕事がありますので、エネルギー作りは炭水化物に任せることで、効率的な分業ができるのです。

現代の犬は雑食です。体に良いからと言って何かを摂り過ぎれば逆効果になる場合もあります。何事もバランスが重要。バランスの良い食事をすることで、それぞれの栄養が体の中で効率的に働き、健康を維持することができます。

犬が摂るべき炭水化物の必要量と割合

ある調査によると、エネルギーを特に必要とする妊娠したメス犬に炭水化物を含まない高タンパク・高脂肪の食事を与えたところ、エネルギーが不足して低血糖や子どもの減少などが見られたそうです。妊娠・授乳期は少なくとも23%の炭水化物が必要としています。

なお、一般的なドライフードは粒状に加工する際にデンプンを必要とするため、30〜60%の炭水化物が含まれています。ごはんを手作りする際も、同程度の炭水化物量を目安にするといいでしょう。

また、炭水化物量とともに、カロリー量も大切です。

犬は炭水化物を食べると太る?

最近は人間の「糖質制限ダイエット」が広く知られるようになり、「炭水化物=太る」というイメージを持っている方も少なくないと思います。 炭水化物は糖質と食物繊維に分けられますので、「炭水化物=太る」というのは半分間違いです。

食物繊維は血糖値の上昇を抑え、便通を良くする効果があります。ですから、食物繊維はダイエットに有効な成分です。 一方、糖質は血糖値を上昇させ、下げるために分泌されたインスリンによって脂肪へと変わっていきます。

糖質はエネルギー源として重要な栄養ですが、摂りすぎれば太ります。ダイエットが必要な子は糖質の多いおやつに気をつけましょう。 トッピングやおやつを与える場合は、1日の最適カロリー量の10%以内のカロリーになるようにしてください。

犬に与えて良い・悪い炭水化物の食材

手作りごはんやトッピング、おやつを与える際にオススメ・オススメしない炭水化物源を紹介します。

犬に与えて良い食材

| 食材名 | 炭水化物量 | あげ方/注意点 | 関連記事 |

|---|---|---|---|

ご飯・お米

ご飯・お米

|

37.1g | 必ず炊く。生米はNG | |

パスタ

パスタ

|

32.2g | 麺だけならOK | |

さつまいも

さつまいも

|

33.7g | 加熱する。下痢の際はNG | |

栗

栗

|

36.7g | 加熱する。皮はNG | |

パン

パン

|

46.4g | 犬用をあげる。レーズンや玉ねぎは死に至る場合も | |

ボーロ

ボーロ

|

90.6g | 犬用をあげる | |

うどん

うどん

|

21.6g | 麺だけならOK | |

そば

そば

|

26.0g | 麺だけならOK |

犬に与えてはいけない食材

| 食材名 | あげてはいけない理由 | 関連記事 |

|---|---|---|

玄米

玄米

|

消化に悪い | |

お餅

お餅

|

喉に詰まらせる危険性 | |

タピオカ

タピオカ

|

喉に詰まらせる危険性 | |

乳製品

乳製品

|

下痢になりやすい |

犬と炭水化物についてよくある質問

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。