愛犬のごはん選びに悩んでいたり、市販のドッグフードに不安があったり、手作りごはんを考えている飼い主さんは多いと思います。しかし、犬に必要な栄養素は人と異なるため、犬の栄養学をしっかり学ばないと偏った栄養バランスになってしまいます。今回は犬に大切な栄養素の解説や必要量、トッピングやおやつに最適な野菜や果物、栄養学を勉強するのにオススメの資格について解説します。

犬の5大栄養素

犬が健康に生きていくためには、食事からバランスの良い栄養を摂取する必要があります。摂るべき栄養素は基本的に私たちと変わりませんが、犬が不足してはいけない栄養、過剰に摂取してはいけない栄養があります。手作りごはんをする飼い主さんは、特に注意が必要です。

動物に必要な栄養素は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5種類があります。これらを「5大栄養素」と呼びます。これらのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物はエネルギーを供給し、ビタミン、ミネラルは代謝を助ける働きがあります。また、水も大切な栄養素の一つで、水を含めて「6大栄養素」と呼ぶ場合もあります。それぞれの栄養素を詳しく解説していきます。

01【犬の5大栄養素】たんぱく質

たんぱく質は犬の体の50%を占め(水を除く)、筋肉や内臓、皮膚、骨などあらゆる組織・細胞の源になっています。ペットフードの栄養基準を決めている世界的な団体「AAFCO」(全米飼料検査官協会)によると、水分を抜いた状態のフードに対し、成犬の場合は18%以上、子犬は22%以上のタンパク質が含まれるべきとされています。

「ペトコトフーズ」でも、AAFCOの基準に沿ってビーフが30%、チキンが44%、ポークが31%、フィッシュが36%含まれているため、子犬からシニアまでオールステージで食べられる総合栄養食になっています。

犬はたんぱく質が好物のため、嗜好性を上げたい場合はたんぱく質の量を増やす必要があります。一方で、たんぱく質の過剰摂取は、肝臓や腎臓への負担にもなりバランスの取れた摂取が必要です。たんぱく質について詳しく知りたい方は、関連記事もご覧ください。

02【犬の5大栄養素】脂質

犬の脂肪は水分を除くと体の25%を占め、それによって数週間は何も食べずに生きることができます。必要以上のエネルギーを摂取すると脂肪として体内に蓄えられ、肥満になります。肥満の犬は寿命が短くなるため注意が必要です(※)。

逆に不足しても病気のリスクを高めます。特に体内で合成できないオメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸などの「必須脂肪酸」は、食事から摂取する必要があります。必須脂肪酸が不足すると免疫不全や生殖問題、肝疾患、ガンなどのリスクが上がります。

ペトコトフーズにもオメガ3脂肪酸を含むフィッシュオイル、亜麻仁オイルが配合されています。オメガ6脂肪酸の代表例であるリノール酸は植物のみが合成でき、犬の体内では合成できません。リノール酸が不足すると毛にツヤが無くなり、細菌やカビが増えて臭いがするようになります。

03【犬の5大栄養素】炭水化物

犬はもともと肉を中心とした食事をしていましたが、人との共生で雑食動物へと進化し、炭水化物を効率的に消化、吸収して利用することができるようになりました(※1)。タンパク質よりも炭水化物を多く含む食事を好む犬もいます(※2)。

犬は肝臓でタンパク質や脂肪を分解してエネルギーを合成していますが、炭水化物を利用することでその負担が軽減されます。また尿素窒素の生成も減るため、腎臓の負担も軽減します。

炭水化物のうち食物繊維は犬の小腸では消化することができませんが、腸内細菌の餌になって腸内環境を整え、下痢や便秘、アレルギー疾患のリスクを軽減してくれます。炭水化物や食物繊維について詳しく知りたい方は、関連記事もご覧ください。

※参照2:Roberts MT, Bermingham EN, Cave NJ, et al. Macronutrient intake of dogs, self-selecting diets varying in composition offered ad libitum. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 2018;102:568-575.

04【犬の5大栄養素】ビタミン

ビタミンは視覚や神経伝達、エネルギーを生み出し、骨や細胞を作る機能を正常に働かせるために欠かせない存在です。ビタミンは脂溶性と水溶性の2種類わけられ、脂溶性は体内に蓄積しやすいため過剰摂取に注意が必要です。

| ビタミンA | 心臓や肺、腎臓、皮膚の正常な形成や維持に関わり、視覚機能や免疫機能をサポート | 1650-82500μg |

| ビタミンD | カルシウムとリンの吸収を促進。骨と歯をつくる | 12.5-75μg |

| ビタミンE | 抗酸化作用、紫外線障害からの保護、細胞の老化予防 | 33.5mg以上 |

| ビタミンK | 血液凝固、骨と歯の形成、糖尿病や認知症の予防 | |

| ビタミンB1(チアミン) | 糖質からエネルギーを作り出す際の補酵素。神経の機能維持 | 2.25mg以上 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | 脂質の代謝。過酸化脂質の分解。皮膚、爪、被毛の健康な発育 | 5.2mg以上 |

| ナイアシン | 皮膚を健康に保つ。糖質、脂質タンパク質の代謝 | 13.6mg以上 |

| パントテン酸 | 糖質、脂質タンパク質の代謝。傷の治りを早くする | 12mg以上 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝、免疫、神経伝達の機能維持、皮膚を健康に保つ | 1.5mg以上 |

| ビオチン | 疲労回復、糖尿病・肥満の予防、皮膚を健康に保つ | |

| 葉酸 | タンパク質をつくるのをサポート。正常な赤血球の生成 | 0.216mg以上 |

| ビタミンB12 | 造血作用。神経の健康維持 | 0.028mg以上 |

| ビタミンC | 抗酸化作用、エネルギー生成、鉄の吸収促進 |

05【犬の5大栄養素】ミネラル

ミネラルは118種類ある元素のうち、炭素・水素・窒素・酸素を除いた元素の総称で、無機質や灰分(かいぶん)と呼ばれることもあります。ミネラルはエネルギー源になりませんが、犬にとっても必要不可欠なもので食事から摂取しなければいけません。不足すれば体に不調が起きますし、摂り過ぎれば中毒症状が出る場合があります。

| カルシウム | 骨と歯を形成。血液や筋肉、神経の働きに関与 | 0.5〜1.8% |

| リン | 骨と歯を形成。エネルギーの産生をサポートし、心臓や腎臓、神経の働きに関与 | 0.4〜1.6% |

| カリウム | 細胞の浸透圧維持。血圧低下。神経や筋肉の働きに関与 | 0.6%以上 |

| ナトリウム | 細胞の浸透圧維持。糖質とアミノ酸の吸収、神経や筋肉の働きに関与 | 0.08%以上 |

| 塩素 | 胃酸に含まれタンパク質の消化をサポート。血液のpH調節。肝機能をサポート | 0.12%以上 |

| マグネシウム | 酵素の活性化、炭水化物と脂質の代謝に関与 | 0.06%以上 |

| 鉄 | 血液中で酸素を運搬 | 40mg/kg以上 |

| 亜鉛 | 200種の酵素を構成。タンパク質合成や炭水化物代謝、発育、傷の治癒に関与 | 80mg/kg以上 |

| 銅 | 貧血予防、免疫力向上。心臓機能、エネルギー産生に関与 | 7.3mg/kg以上 |

| マンガン | 窒素を尿素に変えて排泄。骨の発育に関与 | 5.0mg/kg以上 |

| セレン | 抗酸化酵素として過酸化物質を分解、免疫機能に関与 | 0.35〜2mg/kg以上 |

| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの原料、成長促進 | 1.0〜11mg/kg以上 |

犬の「6大栄養素」の水

動物の体の約60〜70%は水分で占められ、20%失うだけで死んでしまいます。体の外から摂らなければいけないという意味で、水は非常に重要な栄養素と言えます。

犬は水分を飲み水だけでなく食べ物から摂っています。体内の水分量が減ると脱水症や熱中症だけでなく、泌尿器の病気にもつながります。水を飲むのが苦手だったり寝ていることが多くなったりするシニア犬(老犬)は、水分量の多い冷凍フレッシュフードがオススメです。

犬の栄養を満たすための総合栄養食

総合栄養食とは、犬に必要な栄養素がバランス良く配合されたごはんのことで、ペットフード協会では「毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフードと水だけで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養素的にバランスのとれた製品」と定義されています(※)。

年齢(子犬・成犬・シニア犬)や妊娠・授乳期などライフステージに合わせた総合栄養食もありますが、ペトコトフーズのように全犬種・全年齢のオールステージで与えても大丈夫な総合栄養食もあります。

ペトコトフーズはペットフード公正取引協議会の定める分析試験を行うサナテックで実施しています。一方で総合栄養食と謳っていても、実際は「AAFCOの基準を満たした」と表記されている場合もありますので、注意してラベルやサイトを見るようにしましょう。

犬の栄養で最重要なのはカロリー量

上記の栄養成分を全て満たした総合栄養食を食べていてもカロリー摂取量が過多・不足すると健康に悪いので、その子に合ったごはんを与えるようにしてください。1日の最適カロリー量はペトコトフーズの「食事量計算機」(無料)で簡単に計算することができます。毎月体重を測定し、体重や体型の変化に応じて、与える量を調整することが大切です。

ライフステージによる犬に必要な栄養素の違い

犬が摂るべき栄養は年齢ごと、ライフステージごとに異なります。健康的に成長し、長生きできるように、正しい食事管理が欠かせません。犬の食事について詳しく知りたい方は、関連記事もご覧ください。子犬期(パピー)の栄養

子犬期は成長や豊富な活動量のために多くのエネルギー、カロリーが必要です。タンパク質はAAFCOが成犬の18%以上より多い22%以上と規定しています。カルシウムは逆に与え過ぎも良くありません。詳しくは、カルシウムについて解説した記事もご覧ください。

適正なカロリー量は成長とともにどんどん変化します。ペットショップなどで最初に教えてもらった量を守っていると不足する場合がありますので、2週に1回を目安に「食事量計算機」をして適正カロリーを確認するようにしてください。

なお、食糞は空腹が原因の場合もあります。成長期だから無制限に食べさせていいというわけではありませんが、子犬期は食べ過ぎよりも栄養不足に注意してください。

成犬期(アダルト)の栄養

成犬期になると、子犬のときのような食事への執着は少くなっていきます。選り好みする子も出てきますので、ドッグフード選びに苦労する飼い主さんも多くなるでしょう。「何も食べないよりマシ」とおやつをあげてしまう飼い主さんは注意が必要です。おやつばかり食べていれば栄養不足になりますし、痩せ過ぎたり、太り過ぎたりもしてしまうでしょう。獣医師やドッグトレーナーにも相談して、何を食べさせるかだけでなく、どう食べさせるかも含めた食生活を考えるようにしてください。

シニア(老犬)期の栄養

シニア期の初期は、食欲が変わらないまま活動量が減ることで肥満になりがちです。さらに年を重ねると、今度は食欲が落ちて体重が減っていきます。ドライフードがだんだん食べにくくなり、水分の摂取量も減っていきます。食べやすく水分も一緒に摂れる冷凍フレッシュフードを中心にすることをオススメします。犬におすすめな栄養豊富な食べ物

基本的には総合栄養食を与えることをおすすめしますが、おやつとして栄養豊富な食べ物を与えても良いでしょう。総合栄養食へのトッピングやおやつとして与える場合は、1日の最適カロリー量の10%以内にしてください。

野菜

|

・レシピ |

・レシピ |

|

果物

|

・レシピ |

|

|

その他

|

|

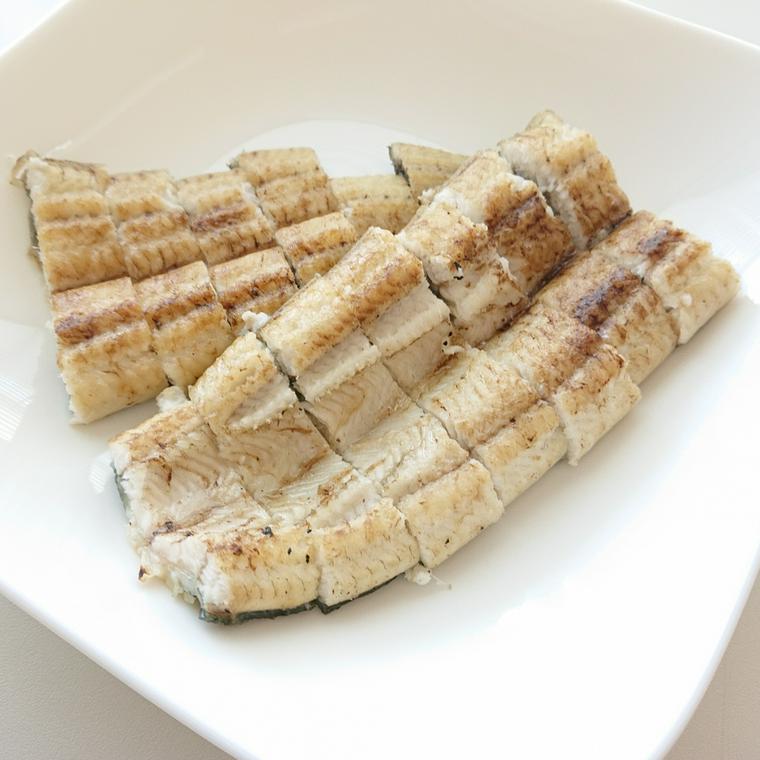

・レシピ |

|

犬の栄養にサプリメントは必要?

私たちの場合は毎食違う食事をバランス良く摂取することで栄養バランスの偏りが防がれていますが、愛犬の栄養基準を満たすためにはミネラルやビタミンの量を基準値を満たす必要があります。

しかし、自然食材を通してAAFCOの栄養基準を満たすことは限りなく不可能に近いです。そのため、ビタミンやミネラルはサプリメントで補うことが一般的です。手作りごはんは栄養バランスの面で難しさがありますが、ペトコトフーズは手作りごはんに近い形で、サプリメントを補完することで全年齢・全犬種対応の総合栄養食を提供しています。

犬の栄養学の資格は信頼できる?

犬の栄養学を学ぶためにオススメなのが「ペット栄養管理士」の資格を取ることです。日本ペット栄養学会が認定する民間資格で、1年かけてペットの栄養を学び、認定試験を経て資格取得となります。

一方で、あくまで民間資格のため、ペトコトフーズのアドバイザリーである海外の国家資格である栄養学専門医獣医師や獣医師が作るフードを選ぶようにしましょう。また「獣医師監修」と記載されているフードも多いですが、実際は名前を貸しているだけのパターンもありますので、社内に獣医師がいるかも判断の基準にしましょう。

まとめ

犬の栄養が満たされたおすすめのドッグフード

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに掲げるフレッシュペットフードブランドです。

実際に、従来のドライタイプのドッグフードよりも水分量が多く、手作り品質のごはんを食べている犬のほうが寿命が約3年長くなることが、研究により明らかになっています。新鮮で美味しく、健康的なごはんを選ぶことが、愛犬の長生きの秘訣です。

1. 新鮮な国産食材をメインに使用

人間が食べるものと同じヒューマングレードの食材のみを使用し、国内の食品工場で製造しています。4Dミートや人工添加物は一切不使用。食材の配合割合や主な産地も公開し、安心できるごはんをお届けします。

2. 手作りのように抜群の食いつきのおいしさ

従来の高温加工を施したドライフードや、レトルト処理されたウェットフードではありません。新鮮な肉や野菜を低温スチーム調理することで、食材本来の香りや旨味、栄養をしっかりキープ。そのため、手作りのような抜群の食いつきを実現しています。

3. 全犬種・全年齢に対応した総合栄養食

社内の獣医師と栄養士が共同開発したレシピで、AAFCO基準を満たした総合栄養食です。サプリメントを除き保存料などは無添加。子犬からシニア犬まで、1日に必要な栄養をバランス良く補うことができます。

\税込・送料970円でお試し!/

「食べるかどうか不安…」という方でも安心して試せるように、ペトコトフーズでは通常価格から78%OFFの税込970円(送料無料)でお試しできるBOXをご用意しています。ぜひ一度お試しください。